Перейти к:

Одномоментное двухэтапное хирургическое лечение сочетанного течения мальформации Киари и окклюзионной гидроцефалии: клинический случай

https://doi.org/10.47093/2218-7332.2023.14.1.50-56

Аннотация

Лечение пациентов с одновременным наличием мальформации Киари I типа (МК I) и гидроцефалии может включать как одноэтапные, так и двухэтапные оперативные вмешательства. В статье описано выполненное впервые в Республике Таджикистан одномоментное двухэтапное хирургическое лечение.

Описание случая. У пациентки 50 лет с трехлетним анамнезом жалоб на распирающую головную боль, головокружение, тошноту, рвоту появились нарушение координации движений и снижение остроты зрения. По данным компьютерной томографии (КТ) выявлены признаки МК I: опущение миндалин мозжечка на 5 мм ниже уровня большого

затылочного отверстия и окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия с симметричным увеличением боковых и третьего желудочков. Выполнена эндоскопическая тривентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка (ЭВЦС III) в сочетании с декомпрессивной субокципитальной краниоэктомией, дополненной ламинэктомией СI. После операции наблюдался регресс симптомов. По данным контрольной КТ отмечалось умеренное уменьшение в размерах боковых и третьего желудочков, восстановление нормального анатомического строения задней черепной ямки.

Обсуждение. Хирургическое лечение пациентов с окклюзионной гидроцефалией заключается в создании внутреннего либо наружного обходного пути тока ликвора – имплантации ликворошунтирующих систем. В последние годы для хирургического лечения пациентов с окклюзионной гидроцефалией предпочтение отдается миниинвазивным

способам лечения – ЭВЦС III.

Ключевые слова

Список сокращений:

МК I - мальформация Киари I типа

БЗО - большое затылочное отверстие

ЗЧЯ - задняя черепная ямка

ЭВЦС III - эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка

Мальформация Киари (Арнольда - Киари) является собирательным понятием, представляющим собой группу аномалий топографического строения задней черепной ямки (мозжечка, ствола головного мозга и спинного мозга), выявляемых как у детей, так и у взрослых [1]. Свое название она получила в честь двух патологоанатомов, J. Arnold и H. Chiari, которые в конце XIX века описали состояние, связанное с деформацией мозжечка и ствола мозга у детей. В зависимости от взаиморасположения между собой анатомических структур задней черепной ямки, а также особенностей строения спинного мозга и позвоночного ствола выделяют четыре типа мальформации Киари, из которых II, III и IV являются врожденными [2].

Мальформация Киари I типа (МК I) - это приобретенная или врожденная патология, характеризующаяся опущением миндалин мозжечка на 5 мм и ниже большого затылочного отверстия (БЗО) с возможным нарушением ликвороциркуляции, формированием гидроцефалии, сирингомиелии [3][4]. Развитие МК I связывается с мутациями в хромосомах 2, 9, 14 и 15 или может носить вторичный характер по отношению к изменениям в основании черепа, таким как краниосиностоз, краниоцеребральная диспропорция, платибазия, нарушения костного метаболизма; а также может быть ассоциировано с травмой.

Эпидемиологические данные по МК I ограничены. Считается, что мужчины и женщины болеют примерно с равной частотой, у значительной части пациентов МК I протекает бессимптомно и изменения могут быть выявлены во время проведения визуализации головного мозга по поводу других причин, общая распространенность патологии оценивается в 1%, распространенность симптоматических форм - от 7 до 20 случаев на 100 000 населения, уменьшаясь с возрастом [5][6].

На детской популяции показано, что даже у пациентов с симптоматическими формами диагноз часто ставится поздно. Так, в исследовании L.A. Aitken и соавт. [7] только у половины пациентов диагноз был установлен в течение 14 мес. от момента дебюта симптомов. Наиболее частым симптомом является головная боль, может наблюдаться неустойчивая походка, головокружение, рвота, симптомы дисфункции вегетативной нервной системы и другие.

В течение длительного времени под патологией Киари понималось наличие врожденной гидроцефалии в результате дефектных изменений в структуре мозжечка. Согласно данным некоторых авторов, только в 8-10% случаев у больных с МК I и сирингомиелией встречается наличие врожденной гидроцефалии. В литературе приводятся сведения о вторичном характере развития МК I на фоне имеющейся гидроцефалии [4][8-10]. До сих пор остается не изученным вопрос о значимости гидроцефалии в патогенезе развития МК I, что при наличии обеих патологий может ставить перед лечащим врачом вопрос о тактике лечения пациента.

Методы хирургического лечения пациентов, у которых одновременно выявлено наличие МК I и гидроцефалии, могут быть весьма разнообразными и включать как одноэтапные оперативные вмешательства на задней черепной ямке (ЗЧЯ), так и двухэтапные - в случае декомпенсированного течения гидроцефалии [2]. В данной статье описано одномоментное двухэтапное хирургическое лечение пациентки с МК I и окклюзионной гидроцефалией.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Пациентка 50 лет поступила в нейрохирургическое отделение № 1 ГУ НМЦ Республики Таджикистана «Шифобахш» 17.08.2022 в плановом порядке с жалобами на распирающую головную боль без четкой локализации; головокружение, тошноту и неоднократную рвоту, не приносящую облегчения, нарушение координации движений и снижение остроты зрения.

Заболевание дебютировало в 2019 г. с головной боли, возникающей чаще по утрам, тошноты с периодической рвотой. Установлен гипертензионно- гидроцефальный синдром, проводилась консервативная терапия с кратковременным положительным эффектом. В течение полугода до поступления отмечено нарастание выраженности симптомов.

Анамнез жизни: без особенностей.

При оценке неврологического статуса: сознание ясное - 15 баллов по шкале комы Глазго, критика снижена. Мелкоразмашистый вертикальный нистагм. Объем активных и пассивных движений в суставах верхних и нижних конечностей без ограничений, сила мышц в конечностях 3-4 балла. Тонус мышц ослаблен, глубокие сухожильные рефлексы на верхних и нижних конечностях живые с некоторым усилением. Указательные тесты (пальценосовой, пяточно-коленный) выполнить не может. Пробы Ромберга и Баре положительные. В остальном без особенностей. Сопутствующей соматической патологии не выявлено.

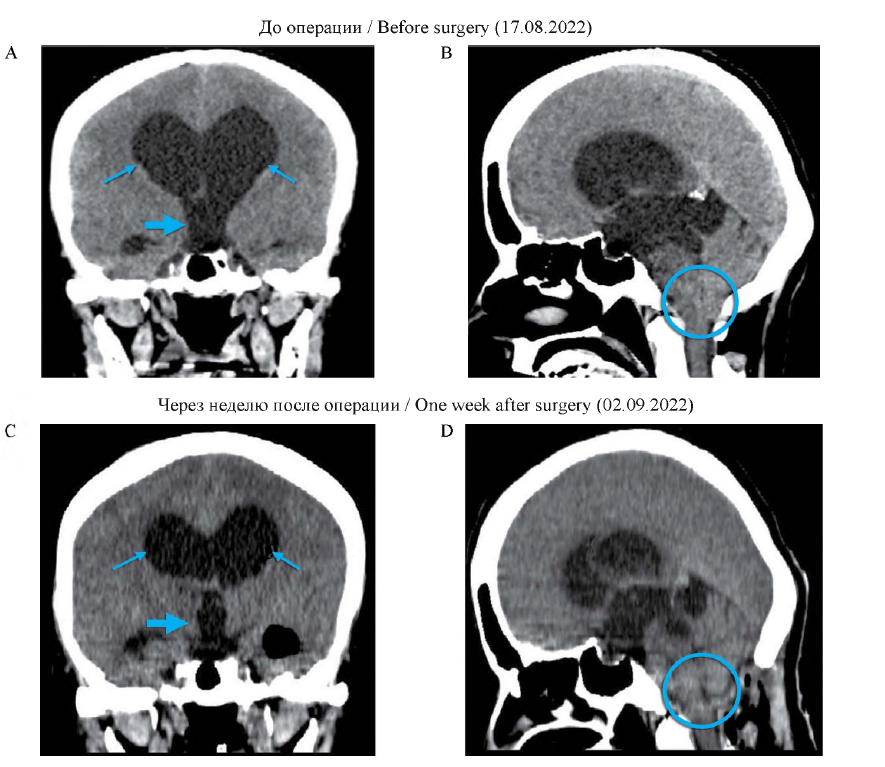

В день поступления проведена компьютерная томография головного мозга (рис. 1А, B), выявлены признаки МК I: опущение миндалин мозжечка на 5 мм ниже уровня БЗО и окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия с симметричным увеличением боковых и третьего желудочков.

Клинический диагноз: Основное заболевание: Окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия с блоком ликвороциркуляции на уровне водопровода головного мозга (G 91.8). Мальформация Киари I типа (Q07.0). Осложнения: Гипертензионно- гидроцефальный синдром. Астазия. Абазия.

Консилиумом в составе нейрохирургов, неврологов, врачей лучевой диагностики, реаниматолога принято решение о необходимости проведения хирургического лечения. Получено письменное согласие пациентки на проведение оперативного вмешательства.

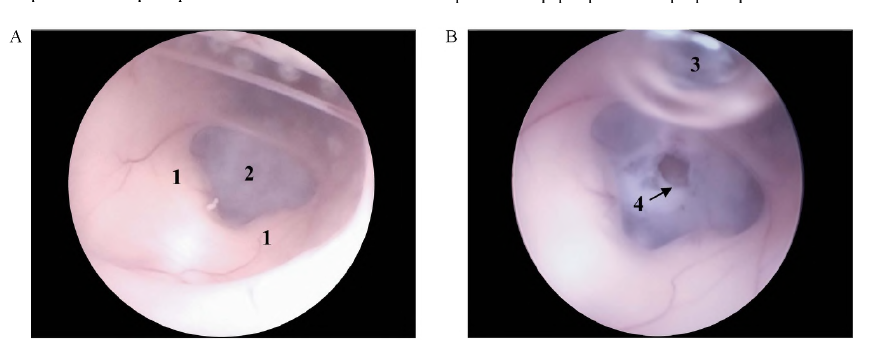

26.08.2022 г. пациентке выполнено оперативное вмешательство - эндоскопическая тривентрикуло- цистерностомия дна третьего желудочка (ЭВЦС III) (рис. 2) в сочетании с декомпрессивной субокципитальной краниоэктомией, которая дополнялась ламинэктомией CI. Течение послеоперационного периода было гладким, без развития осложнений. Швы сняты на 10-й день.

После хирургического лечения наблюдался регресс симптомов. При контрольной компьютерной томографии головного мозга от 02.09.2022 (рис. 1C и D) отмечалось умеренное уменьшение в размерах боковых и третьего желудочков, восстановление нормального анатомического строения ЗЧЯ. Рекомендовано наблюдение и лечение у невролога по месту жительства с проведением контрольных нейровизуализационных исследований головного мозга и прохождением курсов консервативной терапии гипертензионно-гидро- цефального синдрома раз в полгода.

РИС. 1. Компьютерная томография головного мозга пациентки 50 лет с мальформацией Киари I типа до (А, В) и через неделю после (С, D) оперативного вмешательства.

A. Коронарная проекция. Тривентрикулярная гидроцефалия с симметричным увеличением боковых желудочков до 3 см (тонкие стрелки) и третьего желудочка до 1,8 см (толстая стрелка).

B. Сагиттальная проекция. Миндалины мозжечка опущены ниже уровня большого затылочного отверстия на 5 мм, препятствие току спинномозговой жидкости на уровне водопровода мозга (голубой круг).

C. Коронарная проекция. Умеренное уменьшение в размерах боковых желудочков до 1,6 см (тонкие стрелки) и третьего желудочка до 1,2 см (толстая стрелка).

D. Сагиттальная проекция. Восстановление нормального анатомического строения задней черепной ямки (голубой круг).

FIG. 1. Computed tomography of the brain of a 50-year-old woman with Chiari malformation type 1 before (A, B) and one week after (C, D) surgery.

A. Coronal projection. Triventricular hydrocephalus with symmetrical enlargement of the lateral ventricles up to 3 cm (thin arrows), and third ventricle up to 1.8 cm (thick arrow)

B. Sagittal view. The cerebellar tonsils are lowered 5 mm below the level of the foramen magnum. The obstruction of the flow of cerebrospinal fluid at the level of the aqueduct of the brain (blue circle).

C. Coronal projection. Moderate reduction in size lateral ventricles up to 1.6 cm (thin arrows), and third ventricle up to 1.2 cm.

D. Sagittal projection. Recovery of the normal anatomical structure of the posterior cranial fossa (blue circle).

РИС. 2. Вид дна третьего желудочка во время проведения эндоскопической тривентрикулоцистерностомии пациентки 50 лет с мальформацией Киари I.

A. До наложения стомы: 1 - сосцевидные тела; 2 - дно третьего желудочка.

B. После наложения стомы: 3 - баллонный катетер Фогарти; 4 - стома после бужирования.

FIG. 2. View of the fundus of the third ventricle during endoscopic third ventriculocisternostomy in a 50-year-old woman with Chiari malformation type 1.

A. Before the stoma: 1 - mammillary bodies; 2 - the floor of the third ventricle.

B. After applying the stoma: 3 - Fogarty balloon catheter; 4 - the stoma after bougienage.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами описан случай сочетанного течения МК I и окклюзионной гидроцефалии у взрослой пациентки, которой впервые в Республике Таджикистан проведено успешное одномоментное двухэтапное хирургическое лечение.

На сегодняшний день по-прежнему остается неясным, какая из данных патологий является первичной. В одних случаях данные заболевания могут иметь единый патогенез, в других - первичным считается развитие МК I с блоком ликворных ходов на уровне БЗО, что может приводить к развитию гидроцефалии. У некоторых пациентов первично отмечается развитие гидроцефалии, которая впоследствии приводит к развитию МК I с возможным развитием сирингомиелии.

Представляется вероятным, что наблюдаемая клиническая картина обусловлена наличием в представленном клиническом случае у пациентки МК I, характеризующейся малосимптомным неспецифическим течением с последующим формированием гидроцефалии и блока на уровне водопровода мозга при нарастании нарушения анатомического строения ЗЧЯ. Частота встречаемости бессимптомной МК I, по данным разных авторов, составляет 45-50% [9][10].

Другой гипотезой может рассматриваться формирование МК I за счет внутричерепной гипертензии, сопровождающейся увеличением градиента давления цереброспинальной жидкости между спинальным и краниальным ликворосодержащими пространствами. Усиление гипертензии вследствие истощения анатомо-функциональных резервов могло привести к формированию/прогрессированию МК I и усугублению внутричерепной гипертензии за счет сдавления ликворных пространств при перестройке анатомии ЗЧЯ.

Хирургическое лечение пациентов с окклюзионной гидроцефалией заключается в создании внутреннего (ЭВЦС III) либо наружного (имплантация ликворошунтирующих систем) обходного пути тока ликвора [2, 8, 10]. В течение последних нескольких лет широкое применение нашел такой мини-инвазив- ный способ лечения, как эндоскопическая ЭВЦС III. Данный способ лечения является предпочтительным ввиду малого риска возникновения тяжелых осложнений. Традиционным способом хирургического лечения МК I считается декомпрессия краниовертебрального перехода с восстановлением нормального анатомического строения ЗЧЯ. Отличительной особенностью представленного клинического случая является одномоментное двухэтапное проведение оперативного вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие сочетания МК I и окклюзионной гидроцефалии у пациента всегда ставит перед лечащим врачом сложный вопрос о тактике лечения пациента. Хирургическое лечение данных пациентов вариабельно и разнообразно, с отсутствием единого общепризнанного алгоритма. В данной статье описано успешное одномоментное двухэтапное хирургическое лечение пациента с МК I, развившейся на фоне окклюзионной гидроцефалии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки (собственные ресурсы).

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Financial support. The study was not sponsored (own resources).

Список литературы

1. Ciaramitaro P., Ferraris M., Massaro F., Garbossa D. Clinical diagnosis-part I: what is really caused by Chiari I. Childs Nerv Syst. 2019 Oct; 35 (10): 1673–1679. doi: 10.1007/s00381-019-04206-z. Epub 2019 Jun 3. PMID: 31161267.

2. Ciaramitaro P., Massimi L., Bertuccio A., et al. Diagnosis and treatment of Chiari malformation and syringomyelia in adults: international consensus document. Neurol Sci. 2022 Feb; 43 (2): 1327–1342. doi: 10.1007/s10072-021-05347-3. Epub 2021 Jun 15. Erratum in: Neurol Sci. 2021 Nov 17. PMID: 34129128.

3. Garner O., Rajasekar S., Ramirez A., Iardino A. Type I Chiari malformation presenting in an adult. BMJ Case Rep. 2018 Jun 12; 2018: bcr2018224889. doi: 10.1136/bcr-2018-224889. PMID: 29895578.

4. Суфианов А. А. Малоинвазивная техника эндоскопической вентрикулоцистерностомии дна III желудочка у детей с окклюзионной гидроцефалией / А. А. Суфианов [и др.] // Вестник Авиценны. – 2019. – 21 (3): 400–407. doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-3-400-407. EDN: WZLMLH

5. Kahn E. N., Muraszko K. M., Maher C. O. Prevalence of Chiari I malformation and syringomyelia. Neurosurg Clin N Am. 2015 Oct; 26 (4): 501–507. doi: 10.1016/j.nec.2015.06.006. Epub 2015 Aug 4. PMID: 26408058.

6. Bogdanov E. I., Faizutdinova A. T., Mendelevich E. G., et al. Epidemiology of symptomatic Chiari malformation in Tatarstan: regional and ethnic differences in prevalence. Neurosurgery. 2019 May 1; 84 (5): 1090–1097. doi: 10.1093/neuros/nyy175. PMID: 29788393.

7. Aitken L. A., Lindan C. E., Sidney S., et al. Chiari type I malformation in a pediatric population. Pediatr Neurol. 2009 Jun; 40 (6): 449–454. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2009.01.003. PMID: 19433279.

8. Buell T. J., Heiss J. D., Oldfield E.H. Pathogenesis and cerebrospinal fluid hydrodynamics of the Chiari I malformation. Neurosurg Clin N Am. 2015 Oct; 26 (4): 495–499. doi: 10.1016/j.nec.2015.06.003. Epub 2015 Aug 4. PMID: 26408057.

9. Giannakaki V., Nissen J. Foramen magnum decompression for Chiari malformation type I – UK surgical practice. Br J Neurosurg. 2022 Dec; 36 (6): 737–742. doi: 10.1080/02688697.2022.2107177. Epub 2022 Aug 9. PMID: 35946115.

10. George T. M., Higginbotham N. H. Defining the signs and symptoms of Chiari malformation type I with and without syringomyelia. Neurol Res. 2011 Apr; 33 (3): 240–246. doi: 10.1179/016164111X12962202723760. PMID: 21513644.

Об авторах

Д. Д. КоситовТаджикистан

Диловар Давронжонович Коситов, докторант PhD 2-го года, врач-нейрохирург

кафедра нейрохиругии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

нейрохирургическое отделения № 1

734026

ул. И. Сомони, д. 59

Душанбе

Х Д. Рахмонов

Таджикистан

Хуршед Джамшедович Рахмонов, д-р. мед. наук, доцент, врач-нейрохирург

кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

нейрохирургическое отделение № 1

734026

ул. И. Сомони, д. 59

Душанбе

Р. Н. Бердиев

Таджикистан

Рустам Намозович Бердиев, д-р. мед. наук, профессор, заведующий кафедры

кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

Душанбе

Ш. А. Турдибоев

Таджикистан

Шерали Абдуллоевич Турдибоев, канд. мед. наук, доцент, врач-нейрохирург

кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

детское нейрохирургическое отделение

734026

ул. И. Сомони, д. 59

Душанбе

М. В. Давлатов

Таджикистан

Манучехр Валиевич Давлатов, канд. мед. наук, ассистент

кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

734026

ул. И. Сомони, д. 59

Душанбе

У. Х. Рахмонов

Таджикистан

Умеджон Хуршедович Рахмонов, клинический ординатор 1-го года обучения, врач-нейрохирург

кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

734003

ул. Сино, д. 29–31, р. Сино

нейрохирургическое отделение № 1

734026

ул. И. Сомони, д. 59

Душанбе

Дополнительные файлы

|

1. CARE Checklist | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Скачать

(525KB)

|

Метаданные ▾ | |