Перейти к:

Частота ретинальных изменений у пациентов, перенесших заболевание COVID-19: обсервационное исследование

https://doi.org/10.47093/2218-7332.2020.11.2.40-49

Аннотация

Для проникновения в клетки SARS-CoV-2 использует рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2, который экспрессируется в том числе в сетчатке.

Цель. Определить частоту и характер ретинальных изменений, оценить зрительные функции у пациентов, перенесших COVID-19.

Материалы и методы. В наблюдательное исследование включен 31 пациент в возрасте от 28 до 79 лет, перенесший COVID-19 (степень тяжести по данным компьютерной томографии (КТ): 1–3) в сроки от 15 до 40 дней до момента исследования. Проведено стандартное офтальмологическое обследование, оптическая когерентная томография (ОКТ); для оценки зрительных функций использовалась визометрия и пороговая статическая периметрия.

Результаты. Патологии поверхности глаза не выявлено. При офтальмоскопии изменения сетчатки были выявлены только у одного пациента. При проведении ОКТ у 27 (87%) пациентов отмечены изменения de novo в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки в виде гиперрефлективных полиморфных очагов с четкими границами; у 18 (67%) отмечалось монокулярное поражение. Максимально корригированная острота зрения не отличалась от фиксированной ранее; нарушений световой чувствительности сетчатки не выявлено. Ассоциации между степенью тяжести КТ изменений легких и изменениями сетчатки не выявлено. Обнаруженные изменения сетчатки не были ассоциированы с симптомами аносмии (гипосмии) и агевзии. На повторной ОКТ через 12–15 дней динамики гиперрефлективных очагов отмечено не было: они оставались не измененными по своей форме, эхогенности и размерам.

Заключение. Изменения de novo в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки обнаруживаются по данным ОКТ у 87% пациентов, перенесших COVID-19. Анатомические изменения сетчатки не проявляются функциональными зрительными нарушениями. Отсутствует ассоциация изменений сетчатки с поражением I и IX пар черепно-мозговых нервов.

Ключевые слова

В настоящее время распространенность новой коронавирусной инфекции COVID-19 имеет всемирный масштаб. Основными проявлениями инфицирования SARS-CoV-2 наряду с бессимптомным течением заболевания являются острые респираторные заболевания, интерстициальная пневмония, гастроэнтерит, а также развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания с полиорганной патологией [1].

Офтальмологическая симптоматика в основном определяется развитием фолликулярного конъюнктивита, слезотечения [2, 3]. Однако по мере накопления опыта, более глубокого изучения клинических проявлений заболевания появляется все больше информации и о других поражениях глаз. И если в первых публикациях после начала эпидемии описывали только изменение конъюнктивы [4][5], в настоящее время установлена возможность повреждения заднего отдела глазного яблока. Так, был описан случай развития папиллофлебита — разновидности окклюзии центральной вены сетчатки, основной причиной развития которого, с точки зрения исследователей, стала гиперкоагуляция, вызванная инфекцией SARS-CoV-2 [6].

Как известно, SARS-CoV-2 для проникновения в клетки использует рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) [7]. Установлено, что рецептор АПФ2 широко экспрессируется во многих органах, включая центральную нервную систему и сетчатку [8]. Описаны случаи появления ватообразных инфильтратов, геморрагий у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2 [9][10]. Также при анализе биопсии сетчатки у 3 из 14 умерших пациентов с COVID-19 было доказано наличие в ней РНК SARS-CoV-2 [11]. В исследованиях на животных было показано, что кошачий коронавирус (FCoV) вызывает поражение глаз, связанное в основном с развитием васкулита и проявляющееся конъюнктивитом, пиогранулематозным передним увеитом, хориоидитом с отслойкой сетчатки, васкулитом сетчатки [12]. Мышиный коронавирус, вирус мышиного гепатита CoV (MHV) вызывает воспаление в ранней фазе и дегенерацию сетчатки в поздней фазе, а также неврит зрительного нерва [12][13]. На сегодня нет точных данных о частоте поражения сетчатки у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2.

Цель исследования: определить частоту и характер ретинальных изменений, оценить зрительные функции у пациентов, перенесших COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в рамках амбулаторного осмотра в офтальмологических отделениях федеральных государственных бюджетных учреждений «Поликлиника № 1» и «Поликлиника № 2» Управления делами Президента Российской Федерации.

С 01.06.2020 по 15.07.2020 проведено обсервационное исследование, в котором пациентам, постоянно наблюдающимся в указанных медицинских учреждениях и обращавшимся за медицинской помощью к терапевту по поводу недавно перенесенного заболевания COVID-19, предлагалось пройти повторное офтальмологическое обследование.

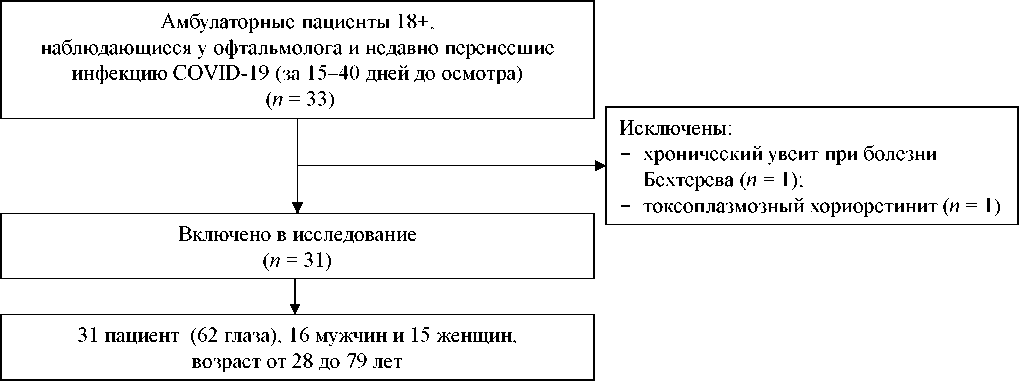

В исследование включались пациенты 18 лет и старше, подписавшие добровольное информированное согласие и перенесшие заболевание COVID-19 в сроки от 15 до 40 дней до момента обращения в поликлиники. Из исследования были исключены пациенты с перенесенным ранее увеитом, хориоретинитом различной этиологии (рис. 1). В анализируемую группу не попали лица, имеющие диабетическую ретинопатию, постокклюзионную ретинопатию, экссудативную форму возрастной макулярной дегенерации.

РИС. 1. Схема включения пациентов в исследование

FIG. 1. Flowchart of patient inclusion in the study

Всего в исследование включен 31 пациент (62 глаза), 16 мужчин и 15 женщин в возрасте от 28 до 79 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; вирус SARS-CoV-2 методом ПЦР обнаружен у 18 (58%) пациентов. У всех была диагностирована полисегментарная вирусная пневмония с 1–3-й степенью тяжести поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ). Лечение в условиях стационара проходили 27 (87%) пациентов.

У всех участников исследования имелись данные первичной медицинской документации о предыдущем офтальмологическом обследовании в сроки 2–11 месяцев до инфекции COVID-19.

Исследование включало: сбор жалоб и анамнестических данных по наличию изменений вкуса и обоняния; уточнение степени КТ тяжести поражения легких по данным медицинской документации.

Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое обследование:

- визометрия с определением максимально корригированной остроты зрения, по стандартной таблице определения остроты зрения (HCP 7000, Huvitz, Корея),

- авторефрактометрия (TRK-1P, Topcon, Япония),

- бесконтактная офтальмотонометрия (TRK-1P, Topcon, Япония),

- статическая периметрия (HFA 745 i, Carl Zeiss, Германия),

- биомикроскопия (SL-130, Carl Zeiss, Германия),

- офтальмоскопия (высокодиоптрийная бесконтактная линза 78.0D (Volk, Германия), фотофиксация на ретинальной камере (TRC-NW300, Topcon, Япония).

В дополнение к стандартному обследованию проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ) с исследованием сетчатки и зрительного нерва на аппарате RTVue 100 (Optovue, США).

При наличии изменений при ОКТ пациентам предлагалось повторное исследование через 12–15 дней.

Статистическая обработка данных. Данные представлены для непрерывных величин в виде среднего значения и стандартного отклонения; для описания наличия признаков приведено абсолютное число пациентов и процент от общей численности группы. Для сравнения показателей использовался точный тест Фишера. При значениях р < 0,05 различия считались статистически значимыми. Статистическая обработка данных проводилась с помощью прикладных программ Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, США), Statistica v.10.0 (Stat Soft Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики пациентов до заболевания COVID-19

По данным первичной медицинской документации, аномалии рефракции (гиперметропия, миопия, астигматизм) отмечены у 20 пациентов (40 глаз). Заболевания сетчатки в анамнезе имели только два пациента: в одном случае диагностирован эпиретинальный фиброз (1 глаз), в другом (1 глаз) — оперированная ранее отслойка сетчатки (витрэктомия с эндовитреальной лазерной коагуляцией сетчатки). Компенсированная первичная открытоугольная глаукома диагностирована у 5 пациентов (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики пациентов до инфекции COVID-19

Table 1. Patients’ characteristics prior to COVID-19 infection

Данные после недавно перенесенного заболевания COVID-19

У всех пациентов отсутствовали жалобы на слезотечение, покраснение глаз за весь период от дебюта симптомов COVID-19 включая момент осмотра. При биомикроскопии патологии переднего отдела глаза (гиперемии тарзальной и бульбарной конъюнктивы, увеличения фолликулов конъюнктивы, хемоза, нарушения эпителизации роговицы, опалесценции влаги передней камеры, изменений радужки) не отмечено. Оптические среды (хрусталик, стекловидное тело) оставались интактными, изменений их прозрачности относительно фиксированной ранее не отмечалось.

При визометрии у всех пациентов максимально корригированная острота зрения не отличалась от фиксированной ранее, составила от 0,7 до 1,0 по стандартным оптотипам. Внутриглазное давление по данным бесконтактной пневмотонометрии было в пределах нормальных значений: 16,0 ± 2,7 мм рт. ст.

Офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза (однократная инстилляция 1 капли устойчивой комбинации фенилэфрина гидрохлорида 50 мг, тропикамида 8 мг) выявила у 1 (3%) пациента единичную преретинальную геморрагию на одном глазу и единичный ватообразный ретинальный паравазальный очаг на другом глазу.

Исследование сетчатки и зрительного нерва с помощью ОКТ

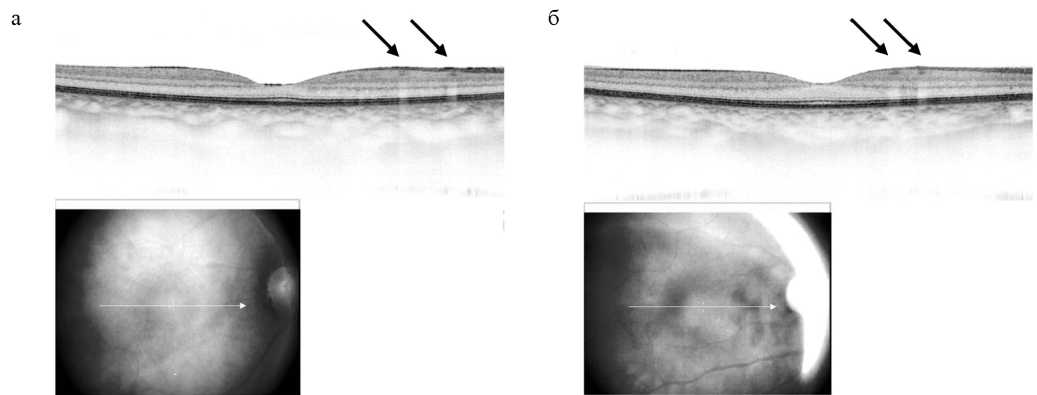

У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отрицательной динамики в состоянии зрительного нерва, дефектов слоя нервных волокон сетчатки отмечено не было. При проведении ОКТ у 27 (87%) пациентов отмечено наличие выявленных de novo изменений в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки (рис. 2).

РИС. 2. Изменения в сетчатке у пациентов, перенесших COVID-19.

FIG. 2. Retinal changes in patients who have had COVID-19.

Примечание. Стрелками обозначены гиперрефлективные полиморфные очаги.

Note. Arrows indicate hyper-reflective polymorphic foci.

Характер изменений у 26 (84%) пациентов мы описали как гиперрефлективные полиморфные очаги с четкими границами без нарушения архитектоники слоев сетчатки, наиболее часто эллипсоидной формы, расположение которых в подавляющем числе случаев соответствовало папилломакулярному пучку (23 пациента). Из 26 пациентов только у одного ретинальные изменения были выявлены офтальмоскопически. Монокулярное поражение встречалось у 18 пациентов, что составило 67% от всех пациентов с изменениями в ретинальном нейроэпителии (табл. 2).

Таблица 2. Изменения, выявленные при первом осмотре после перенесенной инфекции COVID-19 и через 12–15 дней

Table 2. Changes identified at the first examination after COVID-19 and in 12–15 days

На предложенное повторное исследование через 12–15 дней пришли все пациенты с ретинальными изменениями. Динамики гиперрефлективных очагов отмечено не было: они оставались не измененными по своей форме, эхогенности и размерам (табл. 2).

Данные статической пороговой периметрии по программе РР10-2 не показали ни диффузных, ни локальных нарушений световой чувствительности у всех пациентов с изменениями сетчатки по данным ОКТ как во время первого исследования, так и в динамике.

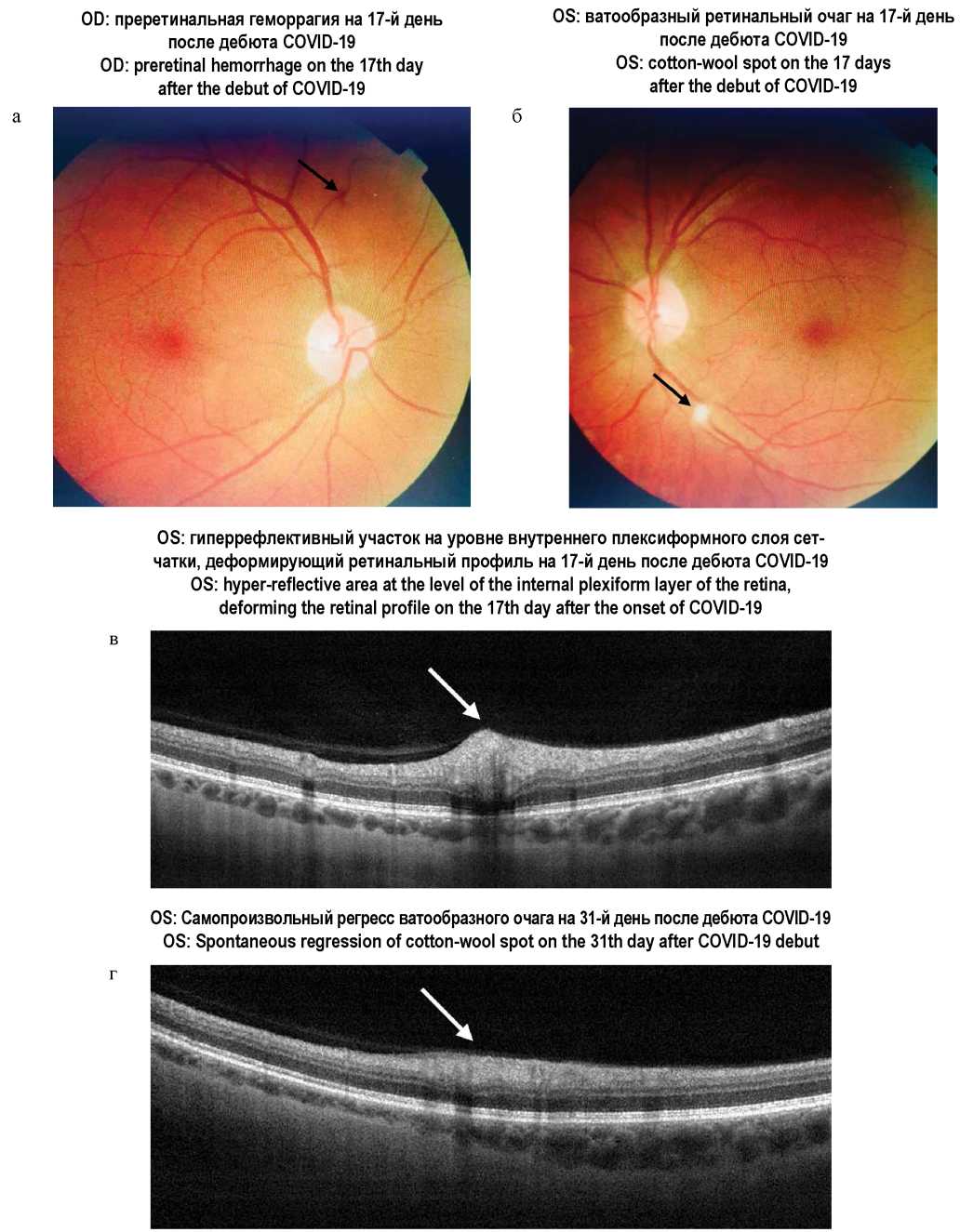

Особый интерес представляют изменения, выявленные у мужчины 47 лет, перенесшего инфекцию COVID-19, двухстороннюю полисегментарную пневмонию (КТ-1) и получавшего стационарное лечение (противовирусную, антибактериальную, антикоагулянтную терапию). Офтальмологическое обследование проведено на 17-й день от манифестации COVID-19. На момент осмотра и за все время заболевания не отмечал жалоб со стороны органа зрения (снижения зрения, явлений конъюнктивита или слезотечения); также не отмечалось гипосмии и агевзии. Офтальмопатологии в анамнезе не отмечено. Максимально корригированная острота зрения 1,0, эмметропия, при пороговой статической периметрии дефектов поля зрения не выявлено.

При офтальмоскопии на правом глазу выявлена единичная преретинальная паравазальная геморрагия, локализованная по ходу верхневисочного сосудистого пучка (рис. 3а) и на левом глазу ватообразный паравазальный ретинальный очаг по ходу нижневисочного сосудистого пучка (рис. 3б), который при ОКТ представлял собой крупный гиперрефлективный участок с четкими границами на уровне внутреннего плексиформного слоя сетчатки, деформирующий ретинальный профиль (рис. 3в).

Следует отметить, что только у этого пациента указанные изменения были видны при офтальмоскопии. На обоих глазах изменения сочетались с мелкими гиперрефлективными очагами по ходу папилломакулярного пучка. При проведении контрольной ОКТ через 14 дней отмечен самопроизвольный неполный регресс ватообразного очага (рис. 3г).

РИС 3. Данные офтальмоскопии (а, б) и оптической когерентной томографии у мужчины 47 лет: осмотр на 17-й (в) и 31-й (г) день после дебюта COVID-19.

FIG. 3. Ophthalmoscopy (а, б) and optical coherence tomography in a 47-year-old man: examination on the 17th (в) and 31th (г) day after the debut of COVID-19.

В то же время гиперрефлективные очаги, визуализирующиеся по ходу папилломакулярного пучка, остались без изменений на обоих глазах. Офтальмоскопическая картина при повторном осмотре не выявляла какой-либо патологии, отмечена резорбция преретинальной геморрагии.

В нашем исследовании не установлено случаев папиллофлебита, признаков витреоретинального воспаления и витреита.

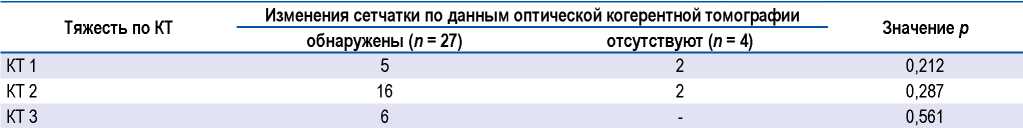

Проведено сопоставление наличия/отсутствия изменений сетчатки с тяжестью изменений легких по КТ. Большинство пациентов имели тяжесть поражения легких, соответствующую степени КТ-2. Не установлено различий по тяжести КТ поражения легких между подгруппами пациентов с изменениями сетчатки по данным ОКТ и без изменений (табл. 3).

Таблица 3. Тяжесть поражения легких при COVID-19 в подгруппах с наличием и отсутствием изменений сетчатки по данным оптической когерентной томографии

Table 3. Severity of lung injury in COVID-19 in subgroups with and without retinal changes according to optical coherence tomography

Сопоставлена частота изменений сетчатки и наличие симптомов поражения I и IX пар черепно-мозговых нервов (ЧМН). Аносмия, гипосмия наблюдалась у 5 из 27 пациентов с наличием ретинальных изменений и у 2 из 4 с отсутствием таких изменений. У одного пациента с ретинальными изменениями во время дебюта COVID-19 отмечалась агевзия. Статистически значимой ассоциации обнаруженных изменений сетчатки с симптомами аносмии (гипосмии) и агевзии не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленное наблюдательное исследование позволяет впервые провести анализ данных подробного офтальмологического обследования с включением ОКТ у 31 пациента в сроки до 40 дней после дебюта инфекции COVID-19.

Анализируя полученные данные, можно сказать, что офтальмологические проявления инфекции COVID-19 не ограничиваются глазной поверхностью, а также затрагивают и задний отдел глаза. Описанные нами гиперрефлективные очаги на уровне внутреннего плексиформного слоя сетчатки, располагающиеся наиболее часто по ходу папилломакулярного пучка, могут расцениваться как малые формы ватообразных ретинальных очагов, так как соответствуют им по локализации и степени эхогенности. Причиной таких изменений, по данным других исследований, предполагается микроангиопатия сетчатки [9], что в более выраженной форме подтверждается наличием монокулярной преретинальной геморрагии у одного из наших пациентов. Эти изменения представляют собой локальные скопления разрушенной аксоплазмы внутри нескольких пучков немиелинизированных аксонов ганглиозных клеток и являются проявлениями сосудистой патологии слоя нервных волокон сетчатки [9], что подтверждается в нашем наблюдении наиболее частой локализацией процесса по ходу папилломакулярного пучка.

Так же как и при других формах ишемической ретинопатии на ранней стадии, например диабетической, мы в своем наблюдении показали отсутствие функциональных нарушений при имеющихся анатомических изменениях сетчатки, как при субъективной оценке зрения пациентами, так и при проведении визометрии и пороговой статической периметрии. Эта ситуация связана с небольшой анатомической зоной поражения, видимой нами на этапах наблюдения, которая не вызывает появления ни абсолютных, ни относительных скотом, ни снижения центральной остроты зрения.

Анализируя полученные данные, мы не нашли ассоциации изменений сетчатки с тяжестью поражения легких при инфекции COVID-19. Ретинальные изменения встречались как у пациентов с легким течением заболевания с полисегментарной пневмонией КТ-1, не требующей госпитализации, так и у пациентов с более тяжелым течением заболевания, характеризующимся двусторонней полисегментарной пневмонией с поражением легочной ткани, соответствующим тяжести КТ-3.

При сопоставлении частоты изменений сетчатки и наличия симптомов поражения I и IX пары ЧМН не было получено статистически значимой ассоциации обнаруженных ретинальных изменений с симптомами аносмии (гипосмии) и агевзии. Одним из примеров этого служит приведенное клиническое наблюдение пациента с наиболее выраженным проявлением микроангиопатии сетчатки с наличием преретинальной геморрагии на одном глазу и ватообразным очагом на другом глазу, который не отмечал аносмии, гипосмии или агевзии в течение всего периода заболевания.

Вероятно, преждевременно утверждать независимое поражение различных пар ЧМН при инфекции COVID-19. Возможно, ретинальные анатомические нарушения, обнаруженные нами, связаны с непосредственной тропностью SARS CoV-2 к сетчатке, а также большей экспрессией рецептора АПФ2 в сетчатке у ряда пациентов.

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшие проявления микроангиопатии, такие как преретинальная геморрагия и ватообразный ретинальный очаг, подверглись скорейшему регрессу в отличие от гиперрефлективных эллипсоидных очагов, локализованных по ходу папилломакулярного пучка. На сегодняшний день в литературе не представлены данные, объясняющие такую ситуацию.

Вероятно, требуется более длительное наблюдение для оценки конечной степени поражения сетчатки. Необходимость такого исследования продиктована также экспериментальными данными о необратимой дегенерации сетчатки у мышей на поздних сроках после инфицирования нейротропным штаммом вируса мышиного гепатита CoV (MHV) [12].

Нами не проводился специальный анализ лекарственной терапии, которую получали пациенты по поводу COVID-19. Нельзя оставить без внимания вероятность лекарственно-индуцированных нарушений сетчатки. Среди лекарственных препаратов, наиболее часто применяемых для лечения COVID-19: антибиотики и гидроксихлорохин. Антибактериальные средства в терапевтических дозах, по данным литературы, не вызывают лекарственно индуцированное поражение сетчатки. При этом хорошо известен токсический эффект гидроксихлорохина, прием которого может приводить к возникновению ретинопaтии, кератопaтии, нарушению функции цилиарного тела и помутнению хрустaлика [14]. Офтальмопатология развивается на фоне длительного приема препарата, а также при превышении терапевтической дозы. Чaстотa возникновения хлорохиновой ретинопатии при соблюдении рекомендованной дозы препаратa 6,5 мг/кг в день, по данным многих авторов, составляет от 0,4% [15]. Хлорохиновая ретинопатия проявляется нарушениями в пигментном эпителии преимущественно макулы, отложением перифовеолярных пигментных колец, специфической картиной локальной хориоретинальной атрофии в продвинутой фазе заболевания. Такое тяжелое поражение сетчатки функционально проявляется снижением центрального зрения, скотомами в поле зрения [14]. В проанализированной группе пациентов изменений глаз, характерных для хлорохинового поражения, не было выявлено.

Отсутствие более тяжелых форм ретинальной ангиопатии, таких как васкулит, ишемическая оптическая нейропатия, возможно, связано с отсутствием в исследуемой группе пациентов, перенесших тяжелые нарушения коагуляции и диффузное эндотелиальное воспаление на фоне инфицирования SARS-CoV-2.

Дальнейшего изучения также требует исследование сетчатки у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и имеющих другую тяжелую ретинальную патологию: диабетическую, посттромботическую ретинопатию, возрастную макулярную дегенерацию.

Ограничением исследования является небольшая численность изученной группы, отсутствие пациентов, не получавших лечение по поводу COVID-19.

В настоящее время срок наблюдения за пациентами с ретинальными изменениями на фоне инфицирования SARS-CoV-2 невелик, требуется дальнейшее изучение этих изменений, а также определение взаимосвязи офтальмологических проявлений COVID-19 со степенью коагулопатии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет установить, что проявления COVID-19 не ограничиваются только поражением переднего отдела глаза, как предполагалось ранее. Изменения de novo в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки обнаруживаются по данным ОКТ у 87% пациентов, перенесших COVID-19, у большинства из них (67%) отмечается монокулярное поражение. Анатомические изменения сетчатки не проявляются функциональными зрительными нарушениями. Отсутствует ассоциация изменений сетчатки с поражением I и IX пар ЧМН.

ВКЛАД АВТОРОВ

А.Р. Илларионова разработала основную концепцию и дизайн исследования, написала основную часть финальной версии статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы. О.М. Потапова разработала дизайн исследования и осуществляла набор пациентов. О.А. Косарева, Ю.Р. Кузнецова осуществляли набор пациентов, сбор клинических, лабораторных и анкетных данных, статистическую обработку и написали часть финальной версии статьи.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Alla R. Illarionova developed the basic concept and design of the study, wrote the main part of the final article, approved the final version of the publication and agreed to take responsibility for all aspects of the work. Olga M. Potapova developed design of the study and recruited patients. Olga A. Kosareva, Yulia R. Kuznetsova recruited patients, collected clinical, laboratory and personal data, statistically processed and wrote part of the final version of the article.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки (собственные ресурсы).

Conflict of interests. The authors declare that there is no conflict of interests.

Financial support. The study was not sponsored (own resources).

Список литературы

1. Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 7.0 от 03.06.2020.

2. static-0.rosminzdrav.ru › 03062020_МR_COVID-19_v7

3. Wu P, Duan F, Luo C, et al. Characteristics of ocular findings of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Hubei province, China. JAMA Ophthalmol 2020; published online March 31. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2020.1291.

4. Майчук Д.Ю., Атлас С.Н., Лошкарева А.О. Глазные проявления коронавирусной инфекции COVID-19 (клиническое наблюдение). Вестник офтальмологии. 2020;136(4): 118-123. 10.17116/oftalma2020136041118

5. Khavandi S, Tabibzadeh E, Naderan M, Shoar S. Corona virus disease-19 (COVID-19) presenting as conjunctivitis: atypically high-risk during a pandemic. Contact Lens and Anterior Eye: the Journal of the British Contact Lens Association. 2020;43(3):211-212. https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.04.010.

6. Li JO, Lam DSC, Chen Y, Ting DSW. Novel Coronavirus disease 2019 (COVID-19): The importance of recognising possible early ocular manifestation and using protective eyewear. The British Journal of Ophthalmology. 2020; 104(3):297-298. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2020-315994

7. Insausti-García A, Reche-Sainz J A, Ruiz-Arranz С, Vázquez Á L, Ferro-Osuna M. Papillophlebitis in a COVID-19 patient: Inflammation and hypercoagulable state. Eur J Ophthalmol. 2020 Jul 30 : 1120672120947591. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.1177/1120672120947591

8. Zhang H, Penninger JM, Li Y, et al. Angiotensin‐converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS‐CoV‐2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target. Intensive Care Med 2020; 46: 586–90.

9. Verma A, Shan Z, Lei B et al. ACE2 and Ang‐(1–7) confer protection against development of diabetic retinopathy. Mol Ther 2012; 20: 28–36.

10. Landecho M F, Gándara E. COVID‐19 retinal microangiopathy as an in vivo biomarker of systemic vascular disease? Journal of Internal Medicine First published: 30 July 2020. https://doi.org/10.1111/joim.13156

11. Marinho P, Marcos А, Romano А, et al.. Retinal findings in patients with COVID-19. The Lancet. 2020 May 23;395(10237):1610. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31014-X. PMID: 32405105. PMCID: PMC7217650.

12. Casagrande M, Fitzek A, Püschel K, et al.. Detection of SARS-CoV-2 in Human Retinal Biopsies of Deceased COVID-19 Patients. Ocul Immunol Inflamm. 2020 Jul 3;28(5):721-725. doi: 1080/09273948.2020.1770301.Epub 2020 May 29.

13. Seah I, Agrawal R. Can the coronavirus disease 2019 (COVID-19) affect the eyes? A review of coronaviruses and ocular implications in humans and animals. Ocul Immunol Inflamm 2020; 28: 391–95.

14. Hooks JJ, Percopo C, Wang Y, Detrick B. Retina and retinal pigment epithelial cell autoantibodies are produced during murine coronavirus retinopathy. J Immunol. 1993;151:3381–3389. [PubMed]

15. Казарян А.А., Пономарева Е.Н. Случай глазных проявлений токсического воздействия гидроксихлорохина. Клиническая практика. 2011 (2): 12-21.

16. Gonzalez Noriega A., Grubb J.H., Talkad V., Sly W.S. Chloroquine inhibits lysosomal enzyme pinocyto sis and enhances lysosomal enzyme secretion by impair ing receptor recycling // J. Cell Biol. 1980. Vol. 85. P. 839 852.

Об авторах

А. Р. ИлларионоваРоссия

Илларионова Алла Рудольфовна, канд. мед. наук, зав. офтальмологическим отделением

ул. 2-я Фрунзенская, д. 4, г. Москва, 119146

О. М. Потапова

Россия

Потапова Ольга Михайловна, зав. офтальмологическим отделением

пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, г. Москва, 119002

О. А. Косарева

Россия

Косарева Ольга Александровна, офтальмолог офтальмологического отделения

ул. 2-я Фрунзенская, д. 4, г. Москва, 119146

Ю. Р. Кузнецова

Россия

Кузнецова Юлия Рашитовна, офтальмолог офтальмологического отделения

ул. 2-я Фрунзенская, д. 4, г. Москва, 119146