Перейти к:

Шкала «Коморбидный пациент» как инструмент врача общей практики для повышения приверженности к лечению пациентов, проживающих в сельской местности

https://doi.org/10.47093/2218-7332.2020.11.4.50-59

Аннотация

Цель. Разработать наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”» и оценить эффективность его применения в процессе динамического наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) в амбулаторной практике.

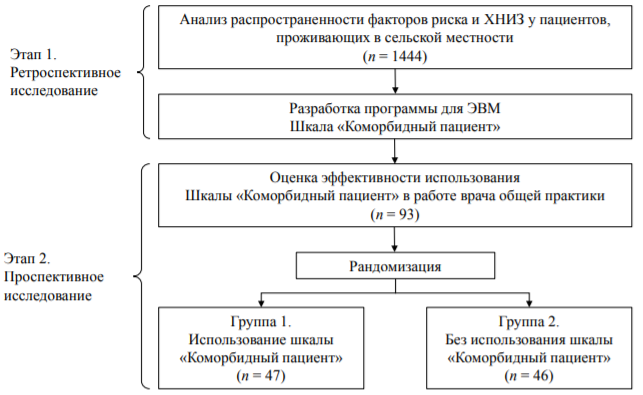

Материалы и методы. В ходе ретроспективного исследования 1444 пациентов сельской местности проведен анализ распространенности факторов риска и ХНИЗ. На основе полученных данных разработано наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”», эффективность использования которой оценена в ходе трехмесячного проспективного сравнительного исследования у 93 пациентов с ХНИЗ, рандомизированных на группу 1, в которой применялась шкала (n = 47), и группу контроля (группа 2, n = 46). Оценивались: частота факторов риска и обострений ХНИЗ; приверженность к лечению по тесту Мориски — Грина. Для сравнения частот применялся критерий хи-квадрат и точный критерий Фишера.

Результаты. В группе 1 наблюдалось статистически значимое увеличение приверженности к лечению через 3 мес. после использования шкалы: 81% vs 57% исходно (р < 0,05), в группе 2 аналогичные показатели: 61% vs 54% (разница не значима). В группе 1 статистически значимо снижалась доля курящих пациентов: исходно 39%, через 3 мес. 15% (р < 0,05), число пациентов с гиперхолестеринемией 23 и 0% (р < 0,05), повышалось число пациентов с хорошо контролируемой артериальной гипертензией: 47 и 87% (р < 0,05). Аналогичная динамика наблюдалась в группе 2, однако различия не были статистически значимыми. Исходно и через 3 мес. доля пациентов с отсутствием обострений болезней костно-мышечной системы и заболеваний нижних дыхательных путей не отличалась между группами.

Заключение. Использование шкалы по сравнению со стандартным ведением пациентов повышает их приверженность к лечению на 17%, уменьшает долю курящих пациентов на 21%, с гиперхолестеринемией — на 14%, с достижением целевых показателей артериального давления на 26%.

Ключевые слова

Список сокращений:

АГ — артериальная гипертензия

АД — артериальное давление

БКМС — болезни костно-мышечной системы

ГХС — гиперхолестеринемия

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ИМТ — индекс массы тела

НДП — нижние дыхательные пути

СД — сахарный диабет

ХНИЗ — хронические неинфекционные заболевания

Проблема коморбидности чрезвычайно актуальна для врачей различных специальностей [1]. Наличие у одного пациента нескольких нозологических единиц, на первый взгляд не связанных между собой этио- и патогенетически, ставит перед лечащим врачом сложные задачи [2].

Распространенная практика консультаций пациентов у различных узкопрофильных специалистов заканчивается назначением большого количества лекарственных препаратов и в дальнейшем приводит к развитию полипрагмазии и снижению приверженности к лечению [3]. В этих условиях роль врача общей практики, исследующего и оценивающего пациента с позиции «множество патологических состояний — один больной», состоит в том, чтобы выстроить тактику профилактического и терапевтического воздействий, определить прогноз заболевания [4]. В основе этих мероприятий лежит коррекция факторов риска, со многими из которых человек сталкивается с молодых лет. Чаще всего это поведенческие паттерны, связанные с привычным укладом в семье. К потенциально опасным дополнительным относятся факторы экологического, социально-экономического и производственного характера, факторы среды обитания, не зависящие от человека, но повышающие вероятность развития и прогрессирования заболеваний [5].

Традиционные, хорошо изученные факторы риска, как известно, делятся на модифицируемые (артериальная гипертензия (АГ), курение, злоупотребление алкоголем, нарушение липидного и углеводного обменов, гиподинамия, неправильное питание и ожирение) и немодифицируемые: пол, возраст, наследственность [1][4][5][6].

Важным является тот факт, что каждый из известных факторов риска ассоциирован с множеством заболеваний, зачастую без видимой связи с этиопатогенезом [7][8][9][10]. Так, например, курение неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему [11], а в результате ухудшения кровоснабжения межпозвоночных дисков, мышечной и соединительной тканей нарушается обмен кальция и, как следствие, развиваются болезни костно-мышечной системы (БКМС).

Таким образом, врачу общей практики при обследовании пациента необходимо оценить имеющиеся традиционные и дополнительные факторы риска, семейный анамнез, диагностировать сформировавшиеся хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) и определить прогноз возможного развития коморбидности в дальнейшем. С учетом всех этих данных выбрать правильную тактику ведения и дать соответствующие рекомендации по лечению и профилактике и в дальнейшем контролировать их выполнение [11][12].

Особые трудности при выполнении поставленных задач отмечаются среди жителей сельской местности, что связано как с объективными, так и с субъективными причинами. В частности, имеют место дополнительные факторы риска, связанные с особенностями социально-экономического статуса и бытовых условий, низким уровнем образования, удаленностью от медицинских учреждений и места работы, отсутствием культурного досуга и стимула к изменению образа жизни, склонностью к вредным привычкам.

В настоящее время ведется активный поиск способов повышения приверженности пациентов к профилактическим мероприятиям и лечению при помощи наглядных пособий (таблицы, схемы, макеты внутренних органов), приложений для современных мобильных телефонов, СМС-приглашений на прием, телефонных звонков. Для пациентов, проживающих в сельской местности, «врач на связи» — важный посыл к изменению образа жизни [12]. В связи с этим было проведено представленное исследование, цель которого: разработать наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”» и оценить эффективность его применения в процессе динамического наблюдения пациентов с ХНИЗ в амбулаторной практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе Мокшинской сельской амбулатории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница», г. Конаково, в период с 01.01.2016 по 30.11.2019 г. Источниками информации являлись «Медицинские карты амбулаторного больного», «Контрольные карты диспансерного наблюдения», «Карты учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина» и другие учетные формы о профилактических диспансеризациях работающих граждан. Протокол исследования одобрен Локальным комитетом по этике Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), протокол № 10-16 от 09.11.2016 г. с дополнением протокол № 05-18 от 16.05.2018 г.

Исследование выполнено в два этапа (рис. 1). На первом этапе проведено ретроспективное исследование.

РИС. 1. Дизайн исследования.

FIG. 1. Study design.

Критерии включения:

- возраст старше 18 лет;

- проживание в сельской местности;

- наличие факторов риска и/или документально зарегистрированные ХНИЗ;

- подписанное информированное согласие.

Критерии невключения:

- онкологические заболевания;

- цереброваскулярные расстройства (деменция, ОНМК);

- инфаркт миокарда;

- тяжелые нарушения функции печени и почек;

- аутоиммунные заболевания;

- психические заболевания или недееспособность;

- алкоголизм, наркомания, токсикомания.

Всего в анализ включили данные 1444 пациентов, 694 мужчин (48,1%) и 750 женщин (51,9%) в возрасте от 18 до 54 лет.

Анализировались следующие параметры: общеклинические и антропометрические показатели (рост, масса тела и индекс массы тела (ИМТ)); уровень артериального давления (АД); лабораторные показатели (общий холестерин, глюкоза крови и гликированный гемоглобин); сведения о наличии факторов риска и установленные заболевания.

Исследованы следующие факторы риска: пол, возраст, наличие избыточной массы тела или ожирения (ИМТ >25 кг/м2), курения табака, гиперхолестеринемии (ГХС) более 5,0 ммоль/л.

Оценивалось наличие и стадия течения следующих заболеваний: БКМС, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и нижних дыхательных путей (НДП).

Особенностью данного исследования служит оценка АГ и сахарного диабета (СД) одновременно как факторов риска и как самостоятельных ХНИЗ.

На основании результатов ретроспективной части исследования разработано наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”»1.

На втором этапе для оценки эффективности использования шкалы «Коморбидный пациент» проведено проспективное сравнительное исследование длительностью 3 месяца.

В данное исследование были включены 93 пациента, отвечающих критериям включения/невключения.

Критерии включения и невключения соответствовали аналогичным для ретроспективной части исследования. Добавлены следующие критерии невключения:

- участие в ретроспективной части исследования;

- беременность, кормление грудью;

- острые инфекционные заболевания;

- СД в стадии декомпенсации.

Критерии исключения:

- отказ пациента от участия в исследовании на любом этапе;

- выявленные злокачественные новообразования;

- острые инфекционные заболевания.

Пациенты были разделены случайным образом на 2 группы (рандомизация методом случайных чисел). В группу 1 включили 47 пациентов: 28 (60%) мужчин и 19 (40%) женщин, у которых во время амбулаторного приема врач использовал шкалу «Коморбидный пациент», группа 2 (группа контроля) — 46 пациентов: 27 (59%) мужчин, 19 (41%) женщин, без использования шкалы.

Все пациенты находились на динамическом диспансерном наблюдении и получали терапию имеющихся у них заболеваний в соответствии с современными рекомендациями.

Оценку эффективности проводили по следующим параметрам:

- частота регистрации факторов риска ХНИЗ: курения, избыточной массы тела или ожирения, ГХС;

- частота хорошо контролируемой АГ;

- наличие болевого синдрома при БКМС (на основе опросника боли Мак-Гилла (MPQ));

- ограничение движений (по таблице оценки объема движений в суставах в градусах);

- наличие признаков обострения заболеваний НДП.

Также оценивалась приверженность к лечению по тесту Мориски — Грина. Все анализируемые показатели оценивали на первичном приеме и через 3 месяца.

Методы статистического анализа

Величины необходимых размеров выборок определены при помощи Win PEPI© 11.39 (J.H. Abramson) для минимально значимых различий и величин переменных, полученных в пилотных исследованиях и из литературных данных [13], пороговой величине доверительной вероятности равной 5%, пороговой статистической мощности 80%, минимальных различий в распространенности факторов риска ХНИЗ 2%.

Категориальные данные представлены в виде абсолютных значений и частот. Для сравнения частот применялся критерий хи-квадрат (критерий Пирсона), в группах небольшой размерности — точный критерий Фишера. Результаты считали статистически значимыми при p < 0,05. Создание базы данных и обработка полученного материала проводились с использованием пакетов программ WinPEPI© 11.39 (J.H. Abramson) и IBM SPSS v.23.0 (SPSS: An IBM Company, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Этап 1. Оценка распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди жителей сельской местности в зависимости от пола и возраста.

По возрасту и полу 1444 исследованных пациента распределялись следующим образом: от 18 до 24 лет — 165 человек (49,7% мужчин и 50,3% женщин); от 25 до 34 лет — 469 (45,4% мужчин и 54,6% женщин); от 35 до 44 лет — 458 (49,8% мужчин и 50,2% женщин), от 45 до 54 лет — 352 исследуемых (48,6% мужчин и 51,4% женщин).

Из факторов риска ХНИЗ наиболее часто выявлялись: курение — у 39,1%, АГ — у 33,5% и избыточная масса тела или ожирение (ИМТ > 25 кг/м2) — у 19,9%. Повышение уровня холестерина и СД установлены у 8,7 и 3,3% соответственно. Среди ХНИЗ наибольшее число пациентов (41%) имели хронические заболевания ЖКТ и 36,5% — НДП. У каждого пятого исследуемого диагностированы БКМС (табл. 1).

Таблица 1. Распространенность факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от пола и возраста у лиц, проживающих в сельской местности (n = 1444)

Table 1. Prevalence of risk factors and chronic non-communicable diseases in different sex and age subgroups in populations in rural communities (n = 1444)

|

Возраст |

Пол |

Всего |

Курение |

ИМТ (BMI) |

ГХС (HCS) |

АГ (AH) |

СД (DM) |

Хронические заболевания |

||

|

НДП (LIT) |

КМС (MSS) |

ЖКТ (GIT) |

||||||||

|

18–24 |

Мужчины, n (%) |

82 |

39 (47,6) |

4 (4,9) |

2 (2,4) |

2 (2,4) |

1 (1,2) |

6 (7,3) |

7 (8,5) |

4 (4,9) |

|

18–24 |

Женщины, n (%) |

83 |

39 (47) |

4 (4,8) |

1 (1,2) |

1 (1,2) |

1 (1,2) |

2 (2,4) |

8 (9,6) |

4 (4,8) |

|

25–34 |

Мужчины, n (%) |

213 |

174 (81,7) |

34 (16) |

14 (6,6) |

78 (36,6) |

4 (1,9) |

110 (51,6) |

19 (8,9) |

86 (40,4) |

|

25–34 |

Женщины, n (%) |

256 |

23 (9) |

39 (15,2) |

16 (6,3) |

63 (24,6) |

3 (1,2) |

50 (19,5) |

41 (16) |

106 (41,4) |

|

35–44 |

Мужчины, n (%) |

228 |

179 (78,5) |

61 (26,8) |

23 (10,1) |

92 (40,4) |

8 (3,5) |

117 (51,3) |

28 (12,3) |

97 (42,5) |

|

35–44 |

Женщины, n (%) |

230 |

|

16 (7) |

16 (7) |

92 (40) |

9 (3,9) |

73 (31,7) |

48 (20,9) |

102 (44,3) |

|

45–54 |

Мужчины, n (%) |

171 |

110 (64,3) |

63 (36,8) |

13 (7,6) |

72 (42,1) |

14 (8,2) |

111 (64,9) |

64 (37,4) |

93 (54,4) |

|

45–54 |

Женщины, n (%) |

181 |

|

66 (36,5) |

41 (22,7) |

84 (46,4) |

7 (3,9) |

58 (32) |

84 (46,4) |

100 (55,2) |

|

|

ВСЕГО |

1444 |

564 (39,1) |

287 (19,9) |

126 (8,7) |

484 (33,5) |

47 (3,3) |

527 (36,5) |

299 (20,7) |

592 (41,0) |

Примечание. ИМТ — индекс массы тела, ГХС — гиперхолестеринемия, АГ — артериальная гипертензия, СД — сахарный диабет, НДП — нижние дыхательные пути, КМС — костно-мышечная система, ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.

Note. BMI — body mass index, HCS — hypercholesterolemia, AH — arterial hypertension, DM — diabetes mellitus, LIT — lower respiratory tract, MSS — musculoskeletal system, GIT — gastrointestinal tract.

У мужчин одним из наиболее распространенных факторов риска во все возрастные периоды зарегистрировано курение. Частота курения у женщин имела наибольшую распространенность в возрасте 18–24 года, резко снижалась в период с 25 до 34 лет и не встречалось в старших возрастных подгруппах.

Частота ГХС у мужчин нарастала в возрастном диапазоне от 18–24 до 35–44 лет в четыре раза и несколько снижалась к 45–54 годам. У женщин отмечено нарастание частоты ГХС от 18–24 до 45–54 лет почти в 10 раз. ИМТ также имел тенденцию к увеличению с возрастом у мужчин и у женщин за исключением возрастного диапазона 35–44 лет у женщин, что может быть обусловлено низким числом беременностей в этом возрасте и желанием женщин заниматься своим здоровьем. Интересен тот факт, что у мужчин и женщин в возрасте 45–54 года отмечены практически сопоставимые показатели ИМТ при отличиях по частоте ГХС, которая у мужчин в 3 раза ниже, чем у женщин, что позволяет предположить возможный эффект употребления алкоголя.

У мужчин во все возрастные периоды преобладали хронические заболевания НДП и ЖКТ. Начиная с 35 лет по частоте с ними сопоставима АГ, а в возрастной подгруппе 45–54 года — БКМС. У женщин в возрастных диапазонах 25–34 года и 35–44 года на первых двух местах по частоте находятся хронические заболевания ЖКТ и АГ, в возрастном диапазоне 45–54 года по частоте с ними сопоставимы БКМС. Представленные выше данные легли в основу создания наглядного пособия для врачей общей практики «Шкала “Коморбидный пациент”».

Использовать пособие рекомендуется после полного сбора анамнеза и осмотра пациента. Пособие состоит из вкладыша и корпуса с отверстиями-«окнами». На одной стороне вкладыша представлены наиболее часто встречающиеся факторы риска ХНИЗ у мужчин (сторона А), на другой — у женщин (сторона Б) в разные возрастные периоды.

Шаг № 1: на шкале выставляется возраст пациента. Сравниваются данные шкалы и наличие факторов риска ХНИЗ и уже сформировавшихся ХНИЗ у пациента. В беседе с пациентом необходимо делать акцент на основных факторах риска или уже имеющихся ХНИЗ, чтобы у пациента сложилось правильное представление об их влиянии на состояние его здоровья и самочувствие (рис. 2а).

Шаг № 2: на шкале устанавливается следующий возрастной промежуток. Пациенту наглядно показывают на графике, что может произойти в организме без коррекции факторов риска за следующие 10 лет и как формируется сочетание различных заболеваний (коморбидность ХНИЗ) (рис. 2б).

РИС. 2. Пример использования шкалы «Коморбидный пациент» у женщины 31 года: а) соотношение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и хронических неинфекционных заболеваний на момент обращения за медицинской помощью; б) соотношение тех же факторов риска и ХНИЗ через 10 лет.

FIG. 2. Use example of the «Comorbid Patient Scale» in a 31-year-old woman: a) the ratio of risk factors for chronic non-communicable diseases and chronic non-communicable diseases at the time of seeking medical care; b) the ratio of the same risk factors and NCD after 10 years.

Шкала «Коморбидный пациент» направлена на облегчение визуального восприятия и понимания пациентом информации, которую во время консультации предоставляет лечащий врач: необходимость соблюдения здорового образа жизни, выполнение всех профилактических мероприятий и рекомендаций для предотвращения развития или усугубления коморбидности в дальнейшем.

Этап 2. Оценка применения шкалы «Коморбидный пациент».

Группы были исходно сопоставимы по полу, возрасту, основным клинико-демографическим характеристикам, факторам риска и ХНИЗ.

Через 3 месяца у пациентов группы 1 статистически значимо снизилась частота модифицируемых факторов риска (курение, ГХС). В группе контроля наблюдалась тенденция к снижению частоты ГХС (табл. 2).

Таблица 2. Динамика факторов риска и эффективности лечения хронических неинфекционных заболеваний до и после применения наглядного пособия «Шкала “Коморбидный пациент”»

Table 2. Dynamics of the risk factors and effectiveness of treatment of chronic non-communicable diseases before and after the use of the visual aid Scale “Comorbid patient”

|

Параметры |

1-я группа (n = 47) |

2-я группа (n = 46) |

||

|

исх. |

через 3 мес. |

исх. |

через 3 мес. |

|

|

Курение, n (%) |

19 (39) |

7 (15)* |

20 (43) |

17 (40) |

|

Избыточная масса тела или ожирение, n (%) |

17 (36) |

10 (21) |

11 (23) |

13 (28) |

|

Наличие гиперхолестеринемии |

11 (23) |

0* |

12 (26) |

8 (17) |

|

Хорошо контролируемая АГ, n (%) (n = 15/15) |

7 (47) |

13 (87)* |

8 (53) |

10 (67) |

|

Наличие болевого синдрома при БКМС, n (%) (n = 17/16) |

17 (100) |

3 (18)* |

15 (94) |

8 (50)* |

|

Ограничения движений при БКМС, n (%) (n = 17/16) |

11 (65) |

4 (24)* |

12 (75) |

6 (38) * |

|

Обострение заболеваний НДП в момент осмотра, n (%) (n = 20/22) |

17(85) |

3(15)* |

16 (73) |

7 (32)* |

Примечание/Note. * p < 0,05.

При оценке клинического состояния и эффективности лечения также отмечались позитивные изменения. Количество пациентов, достигших целевых показателей АД, в группе 1 увеличилось на 40% (р < 0,05), в группе 2 — на 14% (различия статистически не значимы).

В группе 1 у пациентов с БКМС на 82% уменьшилось число лиц с выраженным болевым синдромом (по эвалюативной шкале опросника Мак-Гилла) и на 41% — с ограничениями движений, на 70% уменьшилось количество пациентов с хроническими заболеваниями НДП в стадии обострения (р < 0,05). Аналогичные изменения также отмечались в контрольной группе (табл. 2).

Анализ приверженности к лечению показал, что через 3 месяца после применения шкалы «Коморбидный пациент» количество пациентов в группе 1 с хорошей приверженностью увеличилось на 24% (р < 0,05), с недостаточной приверженностью уменьшилось на 9%, неприверженных — на 15% (р < 0,05). Изменения во 2 группе были статистически незначимы (табл. 3).

Таблица 3. Оценка приверженности к лечению пациентов, проживающих в сельской местности, до и после применения наглядного пособия «Шкала “Коморбидный пациент”»

Table 3. Assessment of adherence to treatment of patients living in rural areas, before and after the use of the visual aid scale “Comorbid patient”

|

Степень приверженности |

1-я группа (n = 47) |

2-я группа (n = 46) |

||

|

исх. |

через 3 мес. |

исх. |

через 3 мес. |

|

|

Приверженные (4 балла), n (%) |

27 (57) |

38 (81)* |

25 (54) |

28 (61) |

|

Недостаточно приверженные (3 балла), n (%) |

12 (26) |

8 (17) |

11 (24) |

10 (22) |

|

Неприверженные (2 и менее балла), n (%) |

8 (17) |

1 (2)* |

10 (22) |

8 (17) |

Примечание/Note. * p < 0,05.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные на первом этапе исследования выявили некоторые особенности распространенности факторов риска в изученной популяции по сравнению с результатами, полученными в многоцентровых российских наблюдательных исследованиях. Так, среди жителей сельской местности гораздо выше оказался процент курящих, особенно среди мужчин старше 25 лет [13]. В то же время число лиц с избыточным весом и с ГХС оказалось меньше, чем по данным исследования ЭССЕ-РФ [13]. Распространенность АГ в изученной нами популяции составила 33,5%, что несколько ниже, чем было показано в исследовании ЭССЕ-РФ, выполненном в 12 регионах России с 2013 по 2018 г. [14][15]. Распространенность СД, заболеваний опорно-двигательного аппарата среди трудоспособного населения в нашем исследовании существенно не отличается от показателей в целом по Российской Федерации. В то же время показатели заболеваемости органов пищеварения в исследуемой популяции значительно выше, чем среди жителей мегаполисов [16].

Полученные данные позволили создать шкалу, демонстрирующую совокупность наиболее распространенных факторов риска и сопряженных с ними ХНИЗ, целью которой является облегчить пациентам восприятие сложных в понимании медицинских терминов, таких как «хронические неинфекционные заболевания», коморбидность.

Применение шкалы «Коморбидный пациент» дает возможность наглядно продемонстрировать пациенту его состояние на момент осмотра и создать верное понимание тех изменений в организме, которые с большой долей вероятности могут произойти в последующие годы при отсутствии профилактики и лечения. Это подтверждено увеличением приверженности к лечению в группе исследования на 17% по сравнению с группой контроля.

Использование АГ и СД в шкале «Коморбидный пациент» одновременно и как факторов риска, и как самостоятельных заболеваний направлено на то, чтобы привлечь особое внимание пациентов к этим проблемам и дополнительно мотивировать их на необходимость соблюдать рекомендации врача и в отношении лечения, и в отношении контроля факторов риска. В частности, при использовании шкалы доля курящих пациентов уменьшилась на 21% больше по сравнению с контрольной группой, пациентов с избыточной массой тела — на 15%, с ГХС — на 14%. Частота достижения целевых показателей АД была на 26% больше, чем в группе контроля. Доля пациентов с БКМС с купированием болевого синдрома / увеличением объема движений и отсутствием обострений хронических заболеваний НДП не отличалась между группами исследования и контроля.

Это еще раз демонстрирует пользу перед началом стандартного общения пациента с врачом профилактических и лечебных мероприятий, подкрепляемых визуальной шкалой «Коморбидный пациент». Полученные данные позволяют рекомендовать данную шкалу в практической работе врача общей практики как дополнительный инструмент для повышения приверженности пациентов к лечению и улучшению контроля факторов риска и имеющихся заболеваний.

Одним из примеров использования подобных вспомогательных наглядных инструментов может служить шкала «сосудистый возраст», которая представляет собой интегральный расчетный показатель. Использование данного подхода, с одной стороны, помогает врачу определить тактику лечения, а с другой — позволяет найти для пациента дополнительные убедительные аргументы в пользу изменения образа жизни и начала (или продолжения) медикаментозного лечения [17].

Ограничением проведенного исследования является короткий период наблюдения за пациентами при тестировании шкалы «Коморбидный пациент», что определяет целесообразность дальнейшего изучения эффективности наглядного пособия при более длительных сроках наблюдения, с бóльшим количеством пациентов с различными вариантами коморбидной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование наглядного пособия «Шкала “Коморбидный пациент”» в процессе динамического наблюдения в амбулаторной практике перед стандартным наблюдением позволяет повысить приверженность пациентов к лечению на 17%, уменьшить долю курящих пациентов на 21%, пациентов с ГХС — на 14%, повысить число пациентов с достижением целевых показателей АД на 26%.

ВКЛАД АВТОРОВ

Т.Е. Морозова разработала основную концепцию и дизайн исследования. Т.С. Попова осуществляла набор пациентов, сбор клинических, лабораторных и анкетных данных, статистическую обработку и написала часть финальной версии статьи. Е.А. Барабанова и Е.О. Самохина участвовали в разработке дизайна исследования, осуществляли анализ полученных результатов и написали часть финальной версии статьи. Все авторы утвердили окончательную версию публикации.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Tatiana E. Morozova developed the basic concept and design of the study. Tatiana S. Popova recruited patients, collected clinical, laboratory and personal data, statistically processed and wrote part of the final version of the article. Elena A. Barabanova and Elena O. Samokhina participated in the design of the study, analyzed the results obtained and wrote part of the final version of the article. All authors approved the final version of the publication.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки (собственные ресурсы).

Conflict of interests. The authors declare that there is no conflict of interests.

Financial support. The study was not sponsored (own resources).

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610375 Программа для шкалы «Коморбидный пациент». Дата публикации и номер бюллетеня: 13.01.2020. Бюл. № 1.

Список литературы

1. Оганов Р.Г., Симаненков В.И., Бакулин И.Г. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019; 18(1): 5–66. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2019-1-5-66

2. Губанова Г.В.,Беляева Ю.Н., Шеметова Г.Н. Коморбидный пациент: этапы формирования, факторы риска и тактика ведения. Современные проблемы науки и образования. 2015; 6. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=23986

3. de Groot V., Beckerman H., Lankhorst G.J., Bouter L.M. How to measure comorbidity. A critical review of available methods. J Clin Epidemiol. 2003 Mar; 56(3): 221–9. https://doi.org/10.1016/s0895-4356(02)00585-1 PMID: 12725876

4. Chrysant S.G. A new paradigm in the treatment of the cardiovascular disease continuum: focus on prevention. Hippokratia. 2011 Jan; 15(1): 7–11. PMID: 21607028

5. Пузырев В.П. Генетические основы коморбидности у человека. Генетика. 2015. Т. 51. № 4. С. 491–502.

6. Fortin M., Soubhi H., Hudon C., et al. Multimorbidity’s many challenges. BMJ. 2007 May 19; 334(7602): 1016–7. https://doi.org/10.1136/bmj.39201.463819.2C PMID: 17510108

7. Коррейа Л. Л., Лебедев Т. Ю., Ефремова О. А. и др. Проблема полиморбидности при сочетании хронической обструктивной болезни легких и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Науч. ведомости. Сер.: Медицина. Фармация. 2013; 4(147): 12–5.

8. Blanco J.A., Toste I.S., Alvarez R.F. Age, comorbidity, treatment decision and prognosis in lung cancer. Age Ageing. 2008 Nov; 37(6): 715–8. https://doi.org/10.1093/ageing/afn226 PMID: 19004964.

9. Скотников А.С., Дохова О.М., Шульгина Е.С. Системное воспаление и осложнения «сосудистой» коморбидности у больных ХОБЛ. Архивъ внутренней медицины. 2015; 5: 49–54 https://doi.org/10.20514/2226-6704-2015-0-5-17

10. Брагина Е.Ю., Фрейдин М.Б. Молекулярно-генетические исследования коморбидности. Бюллетень сибирской медицины, 2015; 6 (14): 94–108.

11. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1; 37(29): 2315– 81. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106 PMID: 27222591

12. Zigmond A.S, Snaith R.P. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983 Jun; 67(6): 361–70. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x PMID: 6880820

13. Ахмеджанов Н.М., Небиеридзе Д.В., Сафарян А.С. Коррекция гиперхолестеринемии в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: особенности и спорные вопросы. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018; 14(6): 917–21. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2018-14-6-917-921

14. Ерина А.М., Ротарь О.П., Солнцев В.Н. и др. Эпидемиология артериальной гипертензии в Российской Федерации — важность выбора критериев диагностики. Кардиология. 2019; 59(6): 5–11. https://doi.org/10.18087/cardio.2019.6.2595

15. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э. и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019; 15(4): 450–66. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466

16. Олейникова T.A., Пожидаева Д.Н., Орешко A.Ю. Мониторинг заболеваемости патологиями костно-мышечной системы и соединительной ткани в Российской Федерации. Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2019; 12(1): 5–13. https://doi.org/10.17749/2070-4909.2019.12.1.5-13

17. Карпов Ю. А., Сорокин Е. В. Влияние комбинированной гипотензивной терапии на риск сердечно-сосудистых осложнений и сосудистый возраст: результаты многоцентрового открытого исследования Advant’age Атмосфера. Новости кардиологии 2015; 3: 18–26.

Об авторах

Т. Е. МорозоваРоссия

Морозова Татьяна Евгеньевна, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой общей врачебной практики

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119991

Т. С. Попова

Россия

Попова Татьяна Сергеевна, врач-терапевт, врач-кардиолог; соискатель кафедры общей врачебной практики

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119991

Северный бульвар, д. 7-б, г. Москва, 127566

Е. А. Барабанова

Россия

Барабанова Елена Александровна, канд. мед. наук, доцент кафедры общей врачебной практики

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119991

+7 (903) 625-48-64

Е. О. Самохина

Россия

Самохина Елена Олеговна, канд. мед. наук, доцент кафедры общей врачебной практики

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119991