ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги! В конце 2019 года мир узнал о новой угрозе — COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, и уже 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии. В России максимальное число заболевших зарегистрировано в Москве: по данным на конец сентября 2020 года, их число превысило 300 тысяч. В Сеченовском Университете, ведущем медицинском вузе России, с 19 марта 2020 года работает Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых. В режиме 24/7 высококвалифицированные специалисты проводят консультации наиболее тяжелых пациентов с COVID-19 из всех субъектов Российской Федерации. На базе четырех университетских клинических больниц с 8 апреля по 10 августа 2020 года пролечено 6009 пациентов с COVID-19; в оказании медицинской помощи участвовали 2919 сотрудников Сеченовского Университета. Учитывая огромный опыт в диагностике и лечении COVID-19, накопленный Университетом и нашими коллегами за время пандемии, принято решение посвятить этой проблеме один из выпусков журнала «Сеченовский вестник». Представленный номер охватывает широкий круг проблем COVID-19: патогенез заболевания, диагностические возможности ультразвукового исследования легких, особенности ведения пациентов с онкологическими заболеваниями, оценка кардиоваскулярной безопасности гидроксихлорохина в сочетании с азитромицином, эффективность применения кортикостероидов, особенности поражения органа зрения, законодательное регулирование охраны здоровья в условиях эпидемии. Мы очень надеемся, что информация, представленная в этом выпуске журнала, поможет в борьбе с этой опасной инфекцией!

COVID-19

Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких демонстрирует высокую диагностическую ценность в оценке заболеваний легких.

Цель исследования. Определить диагностическую точность УЗИ легких по сравнению с компьютерной томографией (КТ) грудной клетки в диагностике изменений легких при COVID-19.

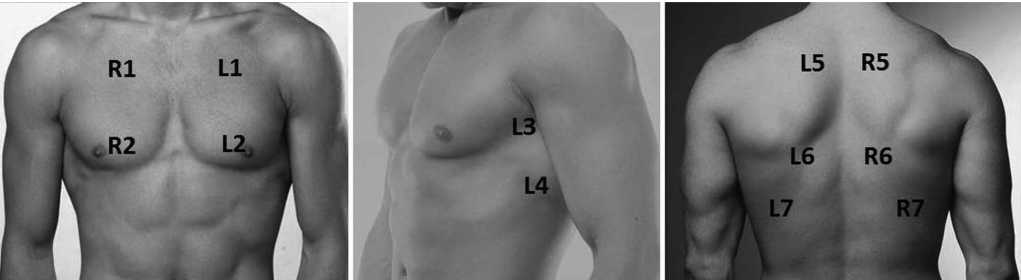

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 45 пациентов (28 мужчин) в возрасте от 37 до 90 лет, которым проведено полипозиционное УЗИ с оценкой 14 зон. Эхограммы легких сопоставлены с данными КТ по распространенности процесса и характеру структурных изменений. Определена диагностическая точность, чувствительность и специфичность УЗИ по сравнению с результатами КТ, вычислены 95% доверительные интервалы (ДИ).

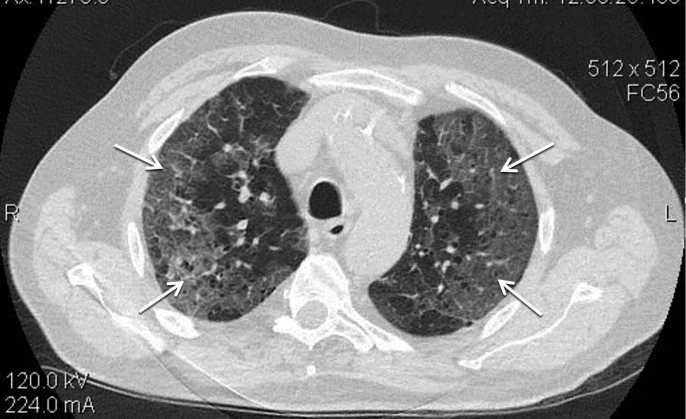

Результаты. У 44 пациентов (98%) при КТ патологические изменения выявлены в обоих легких и имели субплевральную локализацию; в 30 случаях воспаление было ограничено только субплевральными отделами, в 14 — изменения распространялись в центральные отделы, при этом по УЗИ изменения выявлялись на глубине поражения не более 4 см. Поражение 10–11 зон по УЗИ соответствовало КТ 1–2-й степени, поражение 13–14 зон — КТ 3–4-й степени. Чувствительность УЗИ в выявлении изменений легких различного характера составила ≥ 92%. Наибольшая чувствительность 97,9% (95% ДИ: 92,8–99,8%) определена для мелких консолидаций на фоне интерстициальных изменений (степень 1а+, 1б+), что соответствовало «булыжной мостовой» по КТ. Специфичность зависела от характера изменений и варьировала от 46,7 до 70,0%. Диагностическая точность составила ≥ 81%, максимальные показатели 90,6% (95% ДИ: 85,6–94,2%) получены для умеренных интерстициальных изменений (степень 1а), соответствующих «матовому стеклу» (первый тип) по данным КТ.

Заключение. Чувствительность УЗИ в выявлении изменений легких при COVID-19 составляет более 90%. Ограничениями УЗИ служат отсутствие возможности четко определять распространенность процесса и выявлять центрально расположенные зоны изменения легочной ткани.

Цель. Изучить эффективность применения кортикостероидов в лечении пациентов с поражением легких, обусловленным SARS-CoV-2.

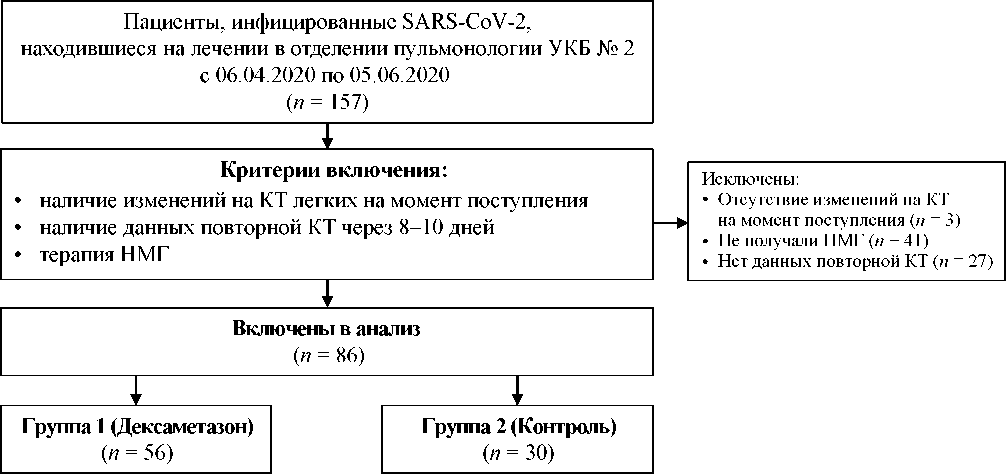

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены пациенты с подтвержденной инфекцией SARSCoV-2, наличием изменений на компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки, получавшие низкомолекулярный гепарин (НМГ). В группу 1 включены 56 пациентов, получавших дополнительно к основной терапии дексаметазон в суточной дозе 4–12 мг в течение 8–10 дней после поступления, в группу 2 (контроль) — 30 пациентов, не получавших дексаметазон. Проведено сравнение лабораторно-инструментальных данных на 8–10-й день лечения с данными при поступлении. Госпитальная летальность изучена с помощью метода Каплана — Майера; для прогнозирования развития летального исхода применен метод логистической регрессии.

Результаты. К 8–10-му дню госпитализации только в группе 1 отмечено статистически значимое уменьшение объема поражения легочной ткани по КТ (р = 0,027), концентрации фибриногена (р = 0,001). В обеих группах отмечено статистически значимое снижение концентрации С-реактивного белка. Потребность в кислородотерапии чаще наблюдалась в группе 2: у 87% пациентов против 64% в группе 1 (р = 0,028). Госпитальная летальность в группе 1 составила 3,6%, в группе 2 — 13,3% (р = 0,177). Выявлена тенденция к увеличению выживаемости пациентов в группе 1 между 18-м и 28-м днями госпитализации (тест Mantel — Cox, р = 0,095). В уравнение логистической регрессии вошли: возраст (р = 0,012), процент поражения по КТ на момент поступления (р = 0,020) и отнесение к группе дексаметазона (р = 0,080).

Заключение. У пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, с наличием КТ-изменений легких и получающих НМГ, назначение дексаметазона в дозе 4–12 мг в течение первых дней от момента поступления в стационар способствует достижению положительной динамики КТ на 8–10-й день и тенденции к снижению госпитальной летальности.

Гидроксихлорохин (ГХЛ) включен в схему лечения больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Опубликованы данные о повышении риска развития сердечно-сосудистых побочных эффектов на фоне его применения.

Цель. Изучить безопасность и переносимость ГХЛ в сочетании с азитромицином (АЗМ) для лечения COVID-19 в рекомендованных Минздравом РФ дозах в условиях реальной клинической практики.

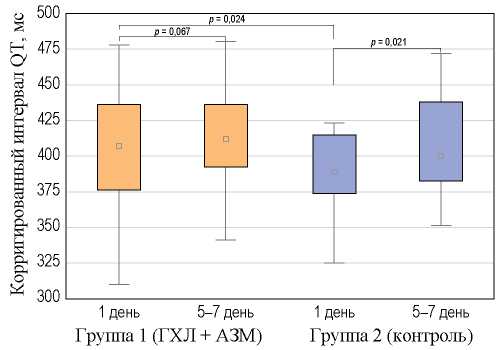

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование, в которое включены 132 пациента (62 мужчин, 70 женщин, средний возраст 59,2 ± 9,3 года), из них 59% с кардиоваскулярной коморбидностью. ГХЛ + АЗМ получали 112 пациентов (группа 1), другие схемы лечения, не обладающие потенциальным кардиотоксическим эффектом, принимали 20 пациентов (группа 2). При поступлении и через 5–7 дней терапии рассчитывался корригированный интервал QT, регистрировались вновь выявленные нарушения ритма и проводимости, а также другие нежелательные явления; госпитальная летальность. Вычислен относительный риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ).

Результаты. Удлинение корригированного интервала QT в пределах нормальных значений отмечалось у 22,3% пациентов в группе 1 и у 15% в группе 2; увеличение до пограничных 480 мс зарегистрировано у 1,8% пациентов в группе 1. Статистически значимых различий между группами по числу пациентов с удлинением интервала QT не выявлено (ОР = 1,488, 95% ДИ: 0,496–4,466, р = 0,478). Возникновения новых аритмий и нарушений проводимости не зафиксировано, развития аллергических реакций не отмечено. Переносимость комбинации ГХЛ + АЗМ у большинства пациентов была удовлетворительной. Госпитальная летальность в группе 1 составила 1,8%, в группе 2 — 5%, разница между группами статистически незначима (р = 0,374).

Заключение. Применение комбинации ГХЛ + АЗМ по рекомендованной Минздравом РФ схеме у пациентов с COVID-19 и кардиоваскулярной коморбидностью в стационарных условиях безопасно.

Для проникновения в клетки SARS-CoV-2 использует рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2, который экспрессируется в том числе в сетчатке.

Цель. Определить частоту и характер ретинальных изменений, оценить зрительные функции у пациентов, перенесших COVID-19.

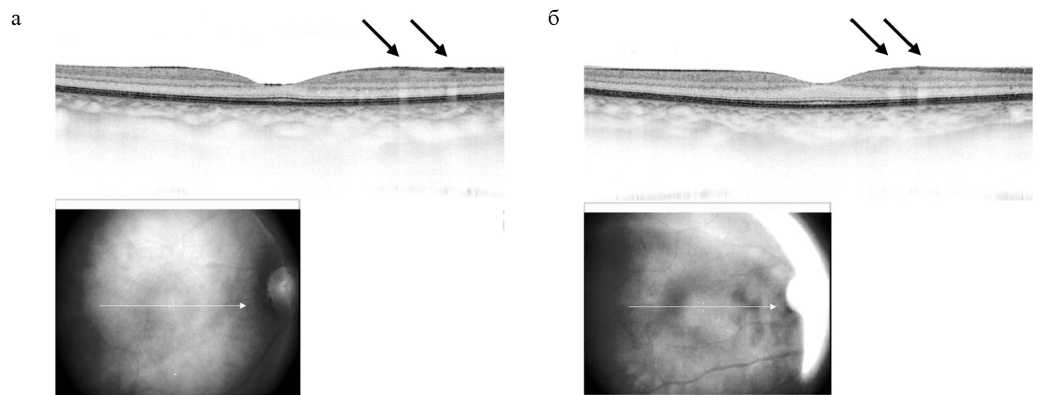

Материалы и методы. В наблюдательное исследование включен 31 пациент в возрасте от 28 до 79 лет, перенесший COVID-19 (степень тяжести по данным компьютерной томографии (КТ): 1–3) в сроки от 15 до 40 дней до момента исследования. Проведено стандартное офтальмологическое обследование, оптическая когерентная томография (ОКТ); для оценки зрительных функций использовалась визометрия и пороговая статическая периметрия.

Результаты. Патологии поверхности глаза не выявлено. При офтальмоскопии изменения сетчатки были выявлены только у одного пациента. При проведении ОКТ у 27 (87%) пациентов отмечены изменения de novo в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки в виде гиперрефлективных полиморфных очагов с четкими границами; у 18 (67%) отмечалось монокулярное поражение. Максимально корригированная острота зрения не отличалась от фиксированной ранее; нарушений световой чувствительности сетчатки не выявлено. Ассоциации между степенью тяжести КТ изменений легких и изменениями сетчатки не выявлено. Обнаруженные изменения сетчатки не были ассоциированы с симптомами аносмии (гипосмии) и агевзии. На повторной ОКТ через 12–15 дней динамики гиперрефлективных очагов отмечено не было: они оставались не измененными по своей форме, эхогенности и размерам.

Заключение. Изменения de novo в ретинальном нейроэпителии на уровне внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки обнаруживаются по данным ОКТ у 87% пациентов, перенесших COVID-19. Анатомические изменения сетчатки не проявляются функциональными зрительными нарушениями. Отсутствует ассоциация изменений сетчатки с поражением I и IX пар черепно-мозговых нервов.

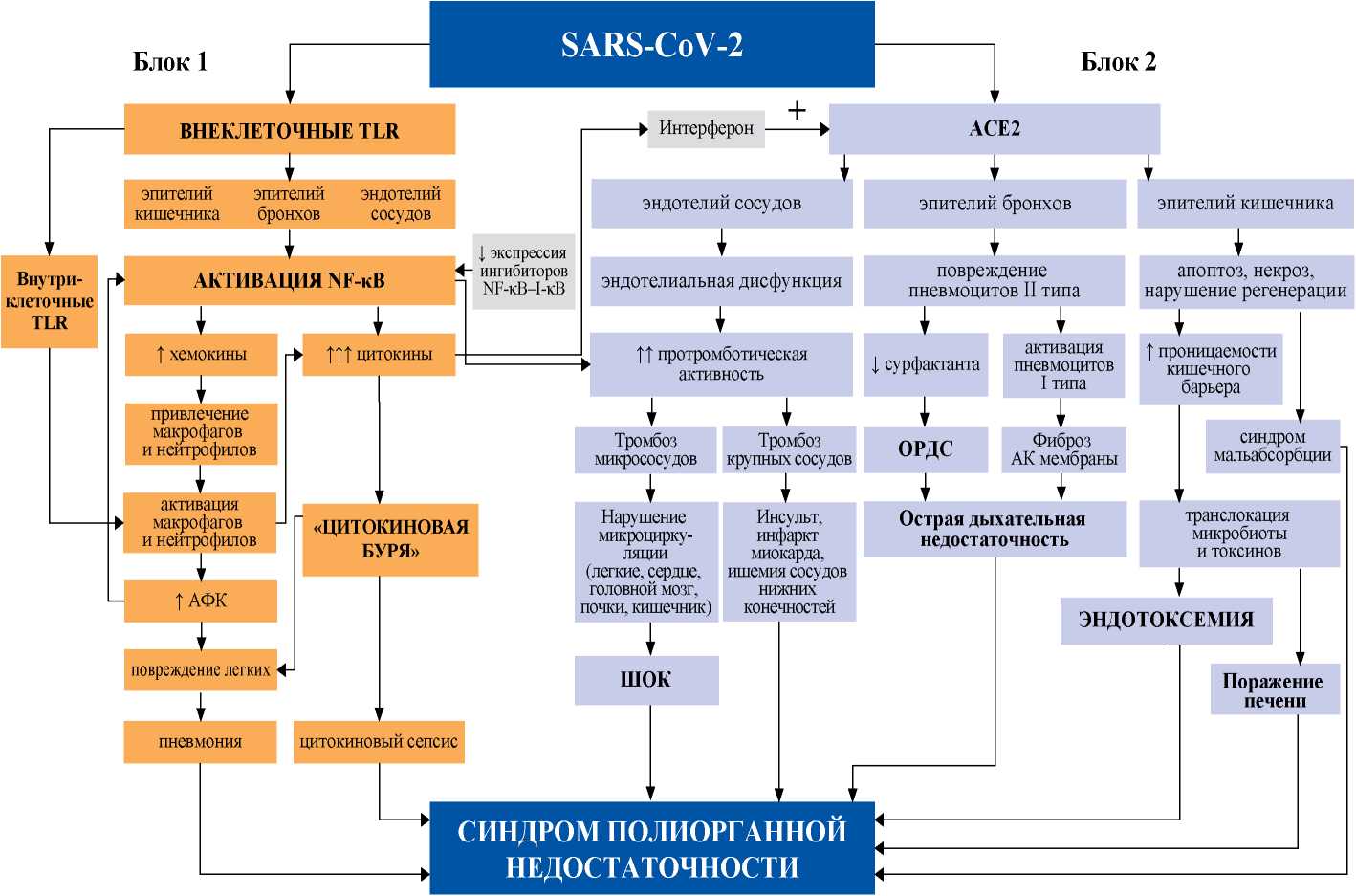

Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое вирусное заболевание с поражением всех жизненно важных органов, вызываемое РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. SARS-CoV-2 попадает в организм через дыхательные пути и взаимодействует в первую очередь с Толл-рецепторами (TLR) эпителиальных клеток бронхов, альвеол, кишечника и эндотелиоцитов сосудов, а также с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2. TLR активируют в данных клетках ядерный фактор каппа В (NF-κB), который, в свою очередь, инициирует образование в большом количестве цитокинов («цитокиновая буря»). SARS-CoV-2, поражая пневмоциты II типа, вызывает прекращение образования сурфактанта и, соответственно, сморщивание альвеол и возникновение острого респираторного дистресс-синдрома, а также образование фиброза на альвеолярно-капиллярной мембране и возникновение острой дыхательной недостаточности. SARS-CoV-2 и цитокины нарушают функцию эндотелиальных клеток сосудов, что приводит к возникновению эндотелиальной дисфункции. В микрососудах происходит массовое образование микротромбов, что вызывает нарушение функции органов и систем. «Цитокиновая буря» переходит в цитокиновый сепсис с возникновением синдрома полиорганной недостаточности.

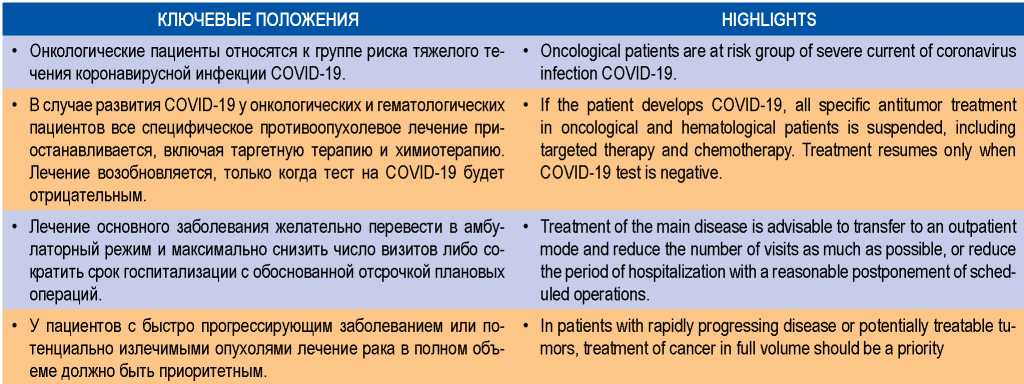

Новая коронавирусная инфекция, вызывающая COVID-19, на сегодня не в полной мере поддается должному контролю. В периодических изданиях часто появляются сообщения о высоком риске тяжелых осложнений у онкологических пациентов при развитии COVID-19. В обзоре представлены сведения из литературных источников, основанных на полученном опыте преодоления этого грозного заболевания и его последствий на примерах зарубежных коллег клиницистов, а также отечественный опыт и рекомендации по лечению онкологических заболеваний во время пандемии COVID-19 Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России при участии и поддержке Ассоциации онкологов России и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии. Информация базируется на фактических данных, собранных посредством поиска источников в реферативных и наукометрических электронных базах данных, ресурсах открытого доступа на русском и английском языках. В обзоре представлены рекомендации международных и отечественных профессиональных сообществ относительно маршрутизации и мультидисциплинарного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в период пандемии.

Для пациентов с COVID-19 характерно тяжелое поражение легких с развитием острой дыхательной недостаточности. Однако у части пациентов самочувствие может длительное время оставаться относительно удовлетворительным и, несмотря на выраженную гипоксемию, они не жалуются на одышку.

Описание случая. Мы наблюдали 65-летнего мужчину, госпитализированного с тяжелой SARS-CoV-2-пневмонией, низкими показателями насыщения крови кислородом, но при этом без жалоб на одышку. Только при прогрессировании заболевания со снижением сатурации кислородом (SpO2 ) до 85% и ниже при дыхании атмосферным воздухом он стал отмечать чувство нехватки воздуха. Состояние пациента ухудшалось, и в итоге он скончался в отделении интенсивной терапии от полиорганной недостаточности.

Обсуждение. Этот случай наглядно иллюстрирует еще одну особенность течения пневмонии, ассоциированной с новым коронавирусом SARS-CoV-2, и показывает, что измерение SpO2 является одним из ведущих объективных критериев, позволяющим врачу оценить реальную тяжесть состояния пациента с COVID-19.

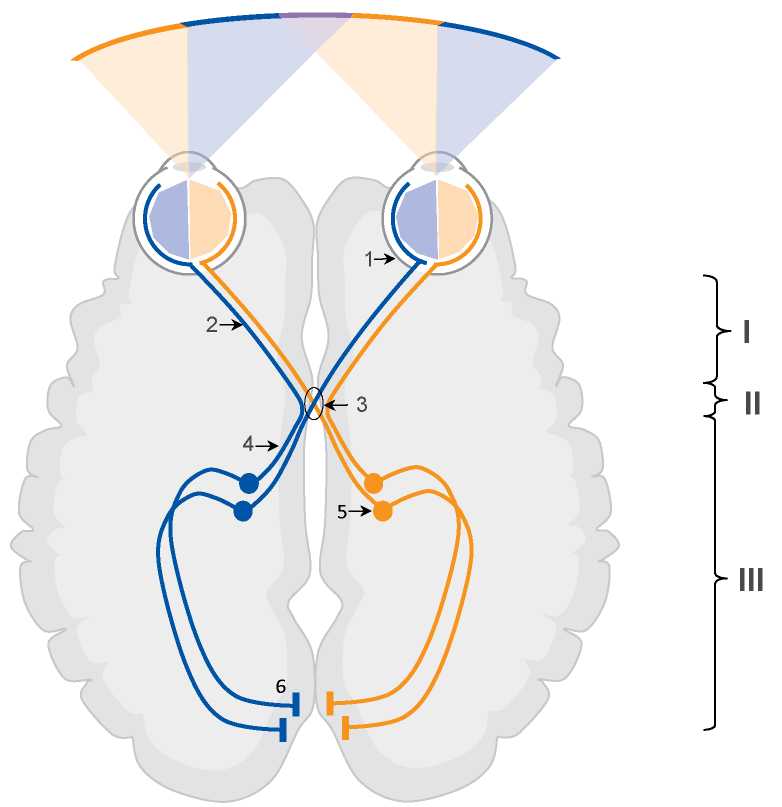

Введение. Симптомы поражения I, VII и IX пар черепно-мозговых нервов при инфекции SARS-CoV-2 наблюдаются примерно в трети случаев. Изолированная битемпоральная гемианопсия как симптом поражения зрительного нерва на хиазмальном уровне у пациентов с COVID-19 до настоящего времени не описана.

Описание случая. У мужчины 65 лет с анамнезом артериальной гипертензии и перенесшего инфаркт диагностирован COVID-19 с тяжелой степенью поражения легких по компьютерной томографии (КТ). На вторые сутки в стационаре развилась битемпоральная гемианопсия, установленная по тесту Дондерса. КТ головного мозга не выявила органической патологии в парахиазмальной области и в веществе головного мозга. Боковое зрение полностью восстановилось через два дня.

Обсуждение. Наиболее вероятной причиной битемпоральной гемианопсии служило микротромботическое или воспалительное поражение на хиазмальном уровне. Факторы риска тромботических осложнений: мужской пол, возраст, наличие сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, повышение уровня D-димера; признаки системного воспаления: повышение С-реактивного белка, фибриногена, лактатдегидрогеназы, ферритина. Альтернативной гипотезой развития хиазмального синдрома может быть прямая вирусная инвазия SARS-CoV-2 в центральную нервную систему

ISSN 2658-3348 (Online)