ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

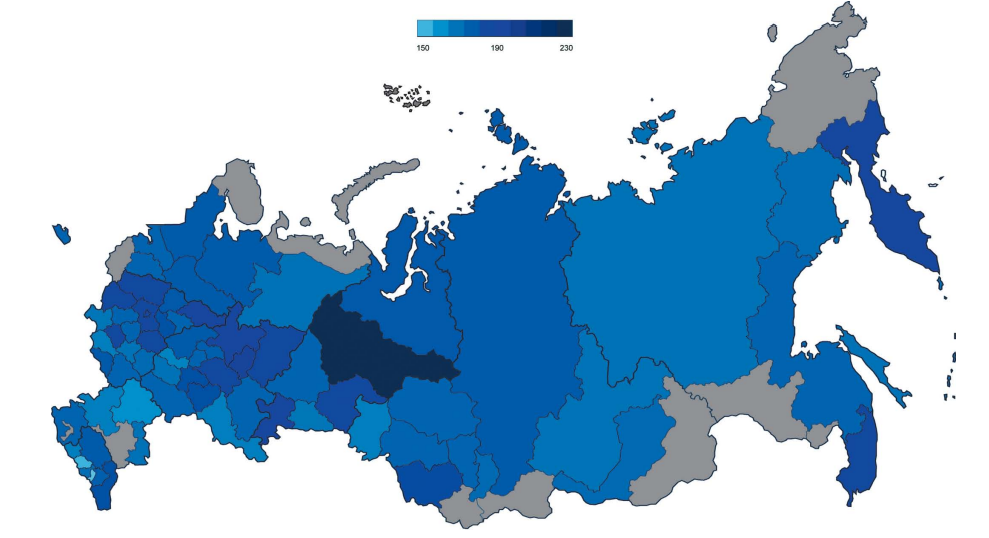

Частота дефицита цинка составляет от 10 до 30–40% населения в экономически развитых и развивающихся странах соответственно. Установлено, что дефицит цинка ассоциирован с 0,7% общей смертности и 1,0% утраченных по нетрудоспособности лет жизни (disability-adjusted life years, DALYs) по всему миру. В свою очередь, данные многочисленных исследований, посвященных изучению эффективности применения цинка, продемонстрировали, что коррекция обеспеченности организма цинком может снижать риск преждевременных родов, способствует физическому развитию детей, а также обладает протективным эффектом в отношении компонентов метаболического синдрома. Отмечено положительное влияние цинка на выздоровление при пневмониях, диареях и простудных заболеваниях. Ожидается, что наиболее выраженный эффект применения цинка может отмечаться у лиц с субклиническим или выраженным его дефицитом. В связи с высокой частотой дефицита цинка, а также его значительным вкладом в широкий спектр патологий коррекция этого дефицита является экономически обоснованным мероприятием. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об эффективности применения цинка для профилактики или в качестве средства адъювантной терапии широкого спектра заболеваний.

КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ

Острое нарушение мозгового кровообращения является одним из наиболее обсуждаемых вопросов современной реаниматологии и неврологии, так как это тяжелое состояние, приводящее к инвалидизации или смерти пациента при отсутствии немедленно оказанной медицинской помощи. В этом обзоре рассматриваются общие и частные биологические маркеры инсульта, генетические признаки инсульта и современные данные по их диагностическому значению. Анализируются основные механизмы гибели клеток ткани головного мозга при инсульте, такие как апоптоз, некроз, ферроптоз, партанатоз, сармоптоз, аутолиз, аутофагия, онкоз, эксайтотоксическая гибель, рассматриваются морфологические особенности наблюдаемых процессов, их структурные проявления. Для каждого типа гибели клеток в нервной ткани обсуждаются наиболее часто выявляемые молекулярные маркеры: специфические киназы, Толл-подобные рецепторы в случае апоптоза; серин-треониновые протеинкиназы, компоненты полиубиквитиновой системы, выявляемые при некрозе; рецепторы трансферрина 1, типичные для ферроптоза; поли(АДФ-рибоза)-полимераза, активность которой возрастает при партанатозе; белок медленной Валлеровской дегенерации, накапливающийся в ходе сармоптоза; а также другие биомаркеры, характерные как для отдельных типов гибели нервных клеток, так и для общепатологических процессов, затрагивающих головной мозг.

COVID-19

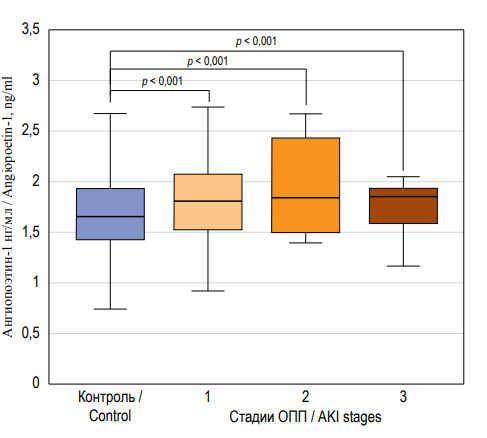

В последнее время опубликованы данные о ведущем значении эндотелиальной дисфункции в развитии тяжелого течения COVID-19, в том числе острого повреждения почек (ОПП) и неблагоприятного прогноза в этой группе больных.

Цель. Определить роль ангиопоэтина-1 (Ang-1), маркера эндотелиальной дисфункции, в развитии ОПП у госпитализированных больных COVID-19.

Материалы и методы. В исследование были включены 76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. ОПП было диагностировано согласно критериям KDIGO 2012 г. у 44 пациентов (группа 1), 32 пациента без признаков дисфункции почек вошли в группу 2. Помимо стандартных клинико-лабораторных показателей, при поступлении определяли уровень Ang-1 в сыворотке крови иммуноферментным анализом. Для оценки факторов риска ОПП был применен логистический регрессионный анализ, вычислены отношения шансов и 95% доверительные интервалы (ДИ). Для оценки риска летального исхода построена регрессионная модель Кокса.

Результаты. Уровень Ang-1 в сыворотке крови был статистически значимо выше у пациентов с ОПП: 1,8 (1,5; 2,1) нг/мл против 1,58 (1,29; 1,7) нг/мл в группе 2, р < 0,01. У умерших пациентов уровень Ang-1 при поступлении был статистически значимо более высоким, чем у выживших: 1,91 (1,71; 2,32) нг/мл против 1,58 (1,34; 1,67) нг/мл соответственно, p = 0,0001. По данным монофакторного логистического регрессионного анализа установлено, что повышение Ang-1 > 1,66 нг/мл в сыворотке крови при поступлении является фактором риска развития ОПП у пациентов с COVID-19 (отношение шансов 5,7; 95% ДИ 1,7–19,1; р < 0,01). В регрессионной модели Кокса присоединение ОПП повышало абсолютный риск летального исхода: Hazard ratio = 5,159 (95% ДИ 1,839–14,469), p = 0,002.

Заключение. Обнаружение высокого уровня Ang-1 в сыворотке крови больных COVID-19 при поступлении в стационар является отражением системной эндотелиальной дисфункции, фактором риска ОПП и неблагоприятного прогноза.

ОНКОЛОГИЯ

Цель. Изучить концентрацию микро- и макроэлементов в сыворотке крови и корреляционные связи между ними у детей и подростков после противоопухолевой терапии (ПОТ) в зависимости от наличия или отсутствия кариеса.

Материалы и методы. В исследование вошли 98 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет, находившихся в ремиссии после ПОТ, проведенной по поводу острого лейкоза или лимфом. Пациенты, имевшие кариозное поражение зубов, вошли в группу 1 (n = 34), пациенты без кариеса составили группу 2 (n = 64). Расчет содержания эссенциальных, условно эссенциальных и токсических элементов сыворотки крови проводился с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Произведен расчет медианы и интерквартильного размаха, для сравнения групп применен U-критерий Манна – Уитни, для тандемов элементов вычислен коэффициент ранговой корреляции Кендалла (τ).

Результаты. В обеих группах концентрации изученных элементов находились в пределах референсных значений. В группе 1 по сравнению с группой 2 отмечены более высокие концентрации калия, мышьяка, йода и бора и более низкие лития и вольфрама (p < 0,05). Между группами не выявлено различий по концентрации фосфора, кальция, магния, марганца, золота, серебра, платины, алюминия, бериллия, висмута, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, ртути, лития, молибдена, никеля, рубидия, сурьмы, олова, ванадия, цинка, циркония и таллия. Значимые коэффициенты корреляции в обеих группах получены для тандема железо/марганец (τ = 0,24, p < 0,05). Разные значения τ установлены для тандемов никель/марганец, кобальт/железо, марганец/фосфор, бериллий/литий: τ = 0,342 и τ = 0,14; τ = 0,363 и τ = 0,033; τ = –0,111 и τ = –0,326; τ = –0,365 и τ = 0,42 соответственно для групп 1 и 2.

Заключение. У пациентов в ремиссии после противоопухолевой терапии выявлена ассоциация кариеса с повышением (в пределах референсных значений) концентрации эссенциальных (калий, йод) и условно эссенциальных элементов (мышьяк, бор), снижением концентрации лития и вольфрама; изменением соотношения никель/марганец, кобальт/железо, марганец/фосфор и направления корреляционной связи в тандеме бериллий/литий.

НЕЙРОХИРУРГИЯ

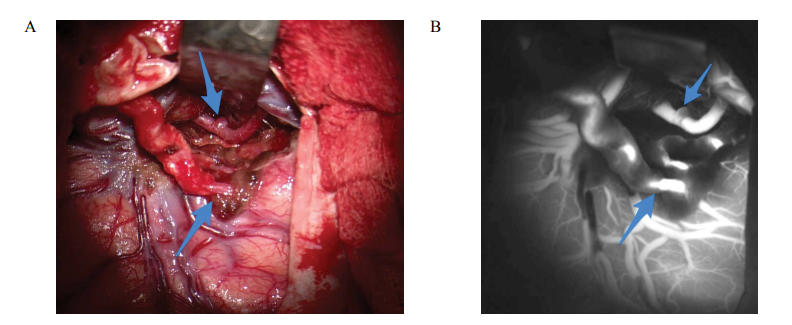

Значительная часть дистальных церебральных аневризм относится к категории сложных. Традиционные методы выключения таких аневризм неприменимы. Тактика лечения остается предметом дискуссий. Наличие COVID-19 осложняет течение заболевания и усложняет маршрутизацию пациента в специализированный стационар.

Описание случая. У мужчины 36 лет на фоне COVID-19 развился ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА), клинически проявившийся дизартрией и выраженным левосторонним гемипарезом. Церебральная ангиография (ЦАГ) выявила тромбоз теменной ветви М2 сегмента правой СМА с дистальным заполнением русла из бассейна левой СМА. Через 3 месяца по данным контрольной ЦАГ диагностирована реканализация М2 сегмента правой СМА и фузиформная аневризма этого сегмента артерии. С целью выключения аневризмы наложен интра-интракраниальный анастомоз между верхним и нижним М2 сегментами правой СМА и экстра-интракраниальный анастомоз между теменной ветвью правой поверхностной височной артерии и корковой ветвью из бассейна компрометированного М3 сегмента СМА, аневризма иссечена. Послеоперационный период осложнился повторным инфицированием SARS-CoV-2. После проведенного лечения пациент выписан в удовлетворительном состоянии без неврологического дефицита.

Обсуждение. Резекция аневризмы с реваскуляризацией дистального русла может рассматриваться как метод выбора у пациентов с дистальными аневризмами при невозможности применить традиционное клипирование. Наличие инфекции COVID-19 увеличивает риск тромботических осложнений, предъявляет повышенные требования к технике выполнения сосудистых анастомозов.

ОТ РЕДАКЦИИ

ISSN 2658-3348 (Online)