ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Влияние спринтерских тренировок (CT) на здоровье костей изучено недостаточно, в особенности воздействие на минеральную плотность костной ткани (МПК) и структуру костей.

Цель. Изучить взаимосвязь CT и здоровья костей среди профессиональных спортсменов, тренирующихся с разной интенсивностью, и спортсменов-любителей разного возраста.

Материалы и методы. Поиск по базам данных PubMed, Embase и Pedro проводился с января 2009 по август 2023 г. Были получены полные тексты всех потенциально релевантных исследований и оценены по критериям включения тремя независимыми рецензентами.

Результаты. Комплексный обзор восьми исследований указывает на положительное влияние CT на здоровье костей. У спринтеров наблюдается более высокая кортикальная и трабекулярная МПК большеберцовой кости, чем в контрольной группе, с возрастным снижением МПК. Спринтеры демонстрируют значительно более высокую МПК, лучший результат в тесте прыжка со встречным движением и большую силу хвата по сравнению с бегунами на длинные дистанции. Эти преимущества СТ были выявлены в разных возрастных группах, включая спортсменов старшего возраста, у которых возрастные изменения МПК средней части большеберцовой кости были минимальными. СТ также связаны с увеличением на 21% индекса напряжения-деформации большеберцовой кости, что указывает на устойчивую прочность костей и снижение риска переломов у пожилых людей за счет подавления микро-РНК, связанных с переломами.

Заключение. СТ значительно укрепляют здоровье костей, особенно за счет повышения минеральной плотности кости и улучшения микроархитектуры кости. Включение СТ в программу физической подготовки может принести пользу как спортсменам, так и пожилым людям. Дальнейшие исследования необходимы для понимания механизмов и разработки оптимальных для здоровья костей режимов тренировок.

КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ

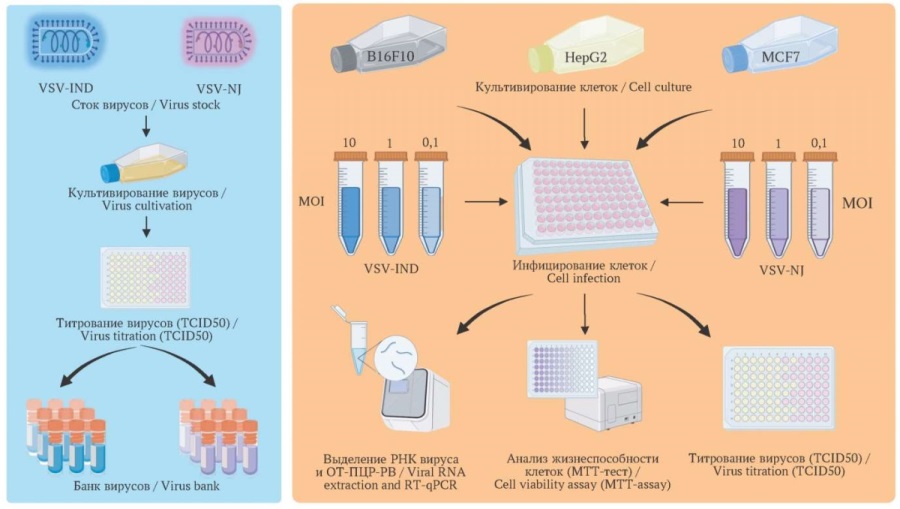

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности лизиса раковых клеток и кинетику накопления двумя серотипами вируса везикулярного стоматита Indiana (VSV-IND) и New Jersey (VSV-NJ) на клеточных линиях меланомы мыши B16F10, гепатоцеллюлярной карциномы человека HepG2 и аденокарциномы молочной железы человека MCF7.

Материалы и методы. Была оценена жизнеспособность клеточных линий меланомы мыши B16F10, гепатоцеллюлярной карциномы человека HepG2 и аденокарциномы молочной железы человека MCF7, инфицированных вирусами VSV-IND и VSV-NJ при разной множественности заражения (Multiplicity of infection, MOI) (10 MOI; 1 MOI; 0,1 MOI), через 24, 48 и 72 часа, а также вычислены значения половины максимальной ингибирующей концентрации (IC50) с помощью метил-тетразолиевого теста. Взаимосвязь с накоплением вируса в клеточной культуре определяли с помощью полимеразной цепной реакции c обратной транскрипцией в режиме реального времени, 50%-ные инфицирующие дозы (TCID50) VSV-IND и VSV-NJ для B16F10, HepG2, MCF7 рассчитывали с помощью метода Рида – Менча.

Результаты. Наиболее восприимчивой клеточной линией для обоих вирусов оказалась B16F10: жизнеспособность клеток через 72 часа после заражения 10 MOI составила лишь 10,4 и 5,7% для VSV-IND и VSV-NJ соответственно. Жизнеспособность клеток HepG2 составила 10,8 и 9,8% для VSV-IND и VSV-NJ, а для аденокарциномы MCF7 – 46,6 и 36,2% соответственно через 72 часа после заражения 10 MOI. При этом лишь в культуре B16F10 установлена положительная статистически значимая корреляция средней силы между ингибированием жизнеспособности клеток и накоплением вирусной РНК: для VSV-IND r = 0,601 (р < 0,05); для VSV-NJ r = 0,668 (р < 0,05). HepG2 и MCF7 не продемонстрировали значимой корреляции.

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о возможности использования серотипов VSV-IND и VSV-NJ в качестве платформы для разработки новых рекомбинантных вирусов для виротерапии солидных опухолей в комбинации с другими видами лечения.

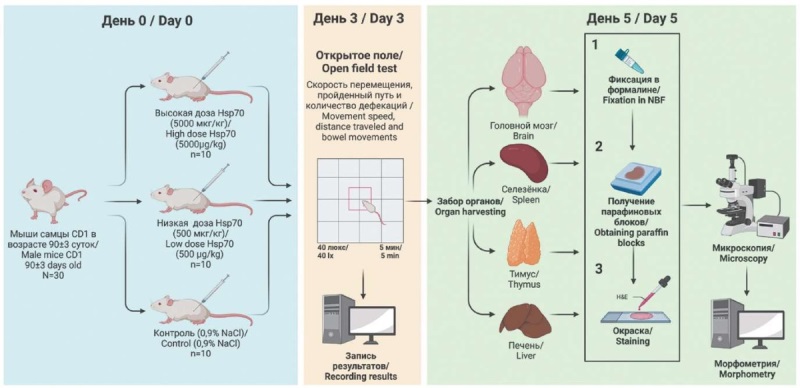

Цель. Оценить влияние экзогенного Hsp70 (heat shock protein, белок теплового шока массой 70 кДа) на морфофункциональное состояние взрослых мышей при его однократном подкожном введении в высоких и низких дозах.

Материалы и методы. Изучались самцы мышей линии CD1 (n = 30) возрастом 90 ± 3 суток, рандомизированные на три группы по 10 животных в каждой. Вводили однократно подкожно: 1-й группе (контроль) – физиологический раствор, 2-й группе – низкую дозу Hsp70 (500 мкг/кг) и 3-й группе – высокую дозу Hsp70 (5000 мкг/кг) рекомбинантного человеческого HspA1A. На 3-й день регистрировали поведенческую активность: скорость перемещения, пройденный путь и количество дефекаций. На 5-й день мышей выводили из эксперимента с последующим гистологическим исследованием и морфометрией срезов коры головного мозга, тимуса, селезенки и печени. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа и апостериорного теста Тьюки.

Результаты. В изученных группах не обнаружено статистически значимой разницы поведенческих показателей. Синусоидные капилляры печени в группе контроля и группе Hsp70 500 мкг/кг оказались немного шире и полнокровнее по сравнению с Hsp70 5000 мкг/кг. При морфометрии клеток получены следующие результаты: число нейронов в ганглионарном слое коры больших полушарий головного мозга, разница лимфоцитарной клеточности между корковым и мозговым веществами тимуса, число лимфоцитов в белой пульпе селезенки, количество ядер гепатоцитов в печени в группах не различались. В красной пульпе селезенки количество макрофагов составило 1774,5 ± 24,8, 1623,0 ± 26,7, 1553,6 ± 47,0 в группах контроля, низкой и высокой доз Hsp70 соответственно (р < 0,0001). В тесте Тьюки статистически значимые различия получены между группой контроля и группами Hsp70 500 мкг/кг (р = 0,012) и 5000 мкг/кг (р < 0,0001).

Заключение. Исследование не выявило негативного влияния подкожного введения низких и высоких доз Hsp70 на морфофункциональные показатели у мышей.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ

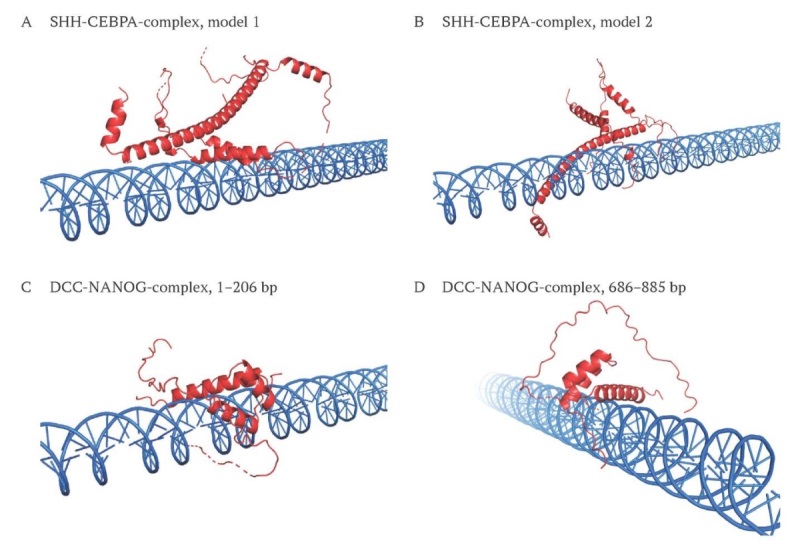

Развитие нейродегенеративных заболеваний ассоциировано с правильным формированием нейронной цепи – аксональным наведением. Среди ключевых регуляторов аксонального наведения – рецептор DCC (deleted in colorectal cancer / colorectal cancer suppressor, супрессор колоректального рака) и белок SHH (sonic hedgehog protein, «сверхзвуковой ёжик»).

Цель. Предсказание взаимодействия определенных энхансерных областей генов DCC и SHH с аннотированными для них факторами транскрипции.

Материалы и методы. Проведено исследование in silico. Для оценки силы энхансерной последовательности выбраны алгоритмы iEnhancer-2L и ES-ARCNN. Анализ взаимодействия транскрипционного фактора с энхансерной последовательностью производился с использованием метода молекулярного докинга. Энхансерная последовательность генов белков DCC и SHH взята из открытой базы данных NCBI в FASTA-формате. Для картирования энхансеров использовалась база Ensembl, для отбора потенциальных энхансеров и транскрипционных факторов к ним – GeneCards. Структуры транскрипционных факторов, а также их ДНК-связывающие домены были взяты из базы данных UniProtKB/Swiss-prot. В качестве метрики оценки возможности взаимодействия транскрипционных факторов с целевой энхансерной последовательностью использована оценочная функция (score).

Результаты. Результаты исследования показали, что взаимодействие транскрипционного фактора NANOG с энхансерной последовательностью гена DCC и взаимодействие транскрипционного фактора CEBPA с энхансерной последовательностью гена SHH, предсказанные путем метода межмолекулярного докинга, являются потенциально возможными. Алгоритмы iEnhancer-2L и ES-ARCNN предсказали энхансерную последовательность гена SHH как сильную. Энхансерная последовательность гена DCC в алгоритме iEnhancer-2L оценена как сильная, в ES-ARCNN – как слабая. Связывание энхансерной последовательности гена DCC с транскрипционным фактором NANOG на промежутках 1–206 bp и 686–885 bp является наиболее вероятным, связывание энхансерной последовательности гена SHH с транскрипционным фактором CEBPA на промежутке 1–500 bp (ограничение HDOCK в 500 bp) является возможным.

Заключение. Примененные методики в исследовании in silico продемонстрировали удовлетворительные результаты предсказания взаимодействия транскрипционного фактора с энхансерной последовательностью. Ограничением методики является отсутствие учета конкретных сайтов связывания транскрипционных факторов с дезоксирибонуклеиновой кислотой. Этот недостаток может быть устранен включением в пайплайн ab initio метода молекулярной динамики.

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Гемангиоэндотелиома (ГЭ) – крайне редкое сосудистое новообразование с промежуточным паттерном злокачественности между доброкачественными новообразованиями и ангиосаркомами. В литературе описано всего 46 случаев интракраниальной локализации первичной ГЭ у взрослых.

Описание случая. У пациента 47 лет в течение 3–4 дней появились выраженные нарушения речи по типу сенсорной и амнестической афазии, правосторонняя пирамидная недостаточность. По данным магнитно-резонансной томографии выявлено отграниченное новообразование островка мозга слева с признаками кровоизлияния и небольшим перифокальным отеком. Интраоперационно новообразование было представлено конгломератом патологических сосудов с вовлечением конечных веток М2 сегмента средней мозговой артерии, что не позволило выполнить радикальную резекцию новообразования. На основании гистологического и иммуногистохимического исследования операционного материала (положительная экспрессия CD31, CD34, индекс пролиферативной активности Ki-67 10%) установлен морфологический диагноз ГЭ. Спустя 3 месяца после оперативного вмешательства отмечен продолженный рост остаточной части новообразования. Химиотерапия темозоломидом оказалась клинически неэффективной. Через 9 месяцев пациент погиб из-за развития дислокационного синдрома.

Обсуждение. К злокачественным характеристикам ГЭ относится инвазивный рост, рецидивы и метастазирование, что чаще наблюдается при интракраниальной локализации новообразования. При подозрении на ГЭ следует стремиться к радикальному ее удалению при хирургическом лечении.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала «Сеченовский вестник» благодарит наших уважаемых рецензентов за помощь в отборе рукописей для публикации в 2023 году.

ISSN 2658-3348 (Online)