Научно-практический рецензируемый журнал «Сеченовский вестник» издается с 2010 года как официальное печатное издание ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России. Периодичность выхода журнала составляет 4 номера в год.

Журнал находится на 1 уровне Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка»

В журнале «Сеченовский вестник» публикуются оригинальные статьи, обзоры и клинические наблюдения, соответствующие актуальным вопросам медико-биологических наук, фундаментальной и клинической медицины.

Журнал входит в библиографическую базу данных РИНЦ, коллекцию Russian Science Citation Index (RSCI), международную базу данных рецензируемой научной литературы Scopus.

Сроки публикации:

5 дней - первое решение (принять на рецензирование или отклонить рукопись)

40 дней - средняя продолжительность этапа рецензирования

99 дней - от подачи рукописи до публикации (в среднем)

20% - от всех поступивших рукописей принимается к публикации

На основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (ВАК) журнал «Сеченовский вестник» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~ :

- 1.5.22. Клеточная биология (медицинские науки)

- 3.1.4. Акушерство и гинекология (медицинские науки)

- 3.1.6. Онкология, лучевая терапия (медицинские науки)

- 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)

- 3.1.10. Нейрохирургия (медицинские науки)

- 3.1.18. Внутренние болезни (медицинские науки)

- 3.3.3. Патологическая физиология (медицинские науки)

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-78884 от 28 августа 2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Текущий выпуск

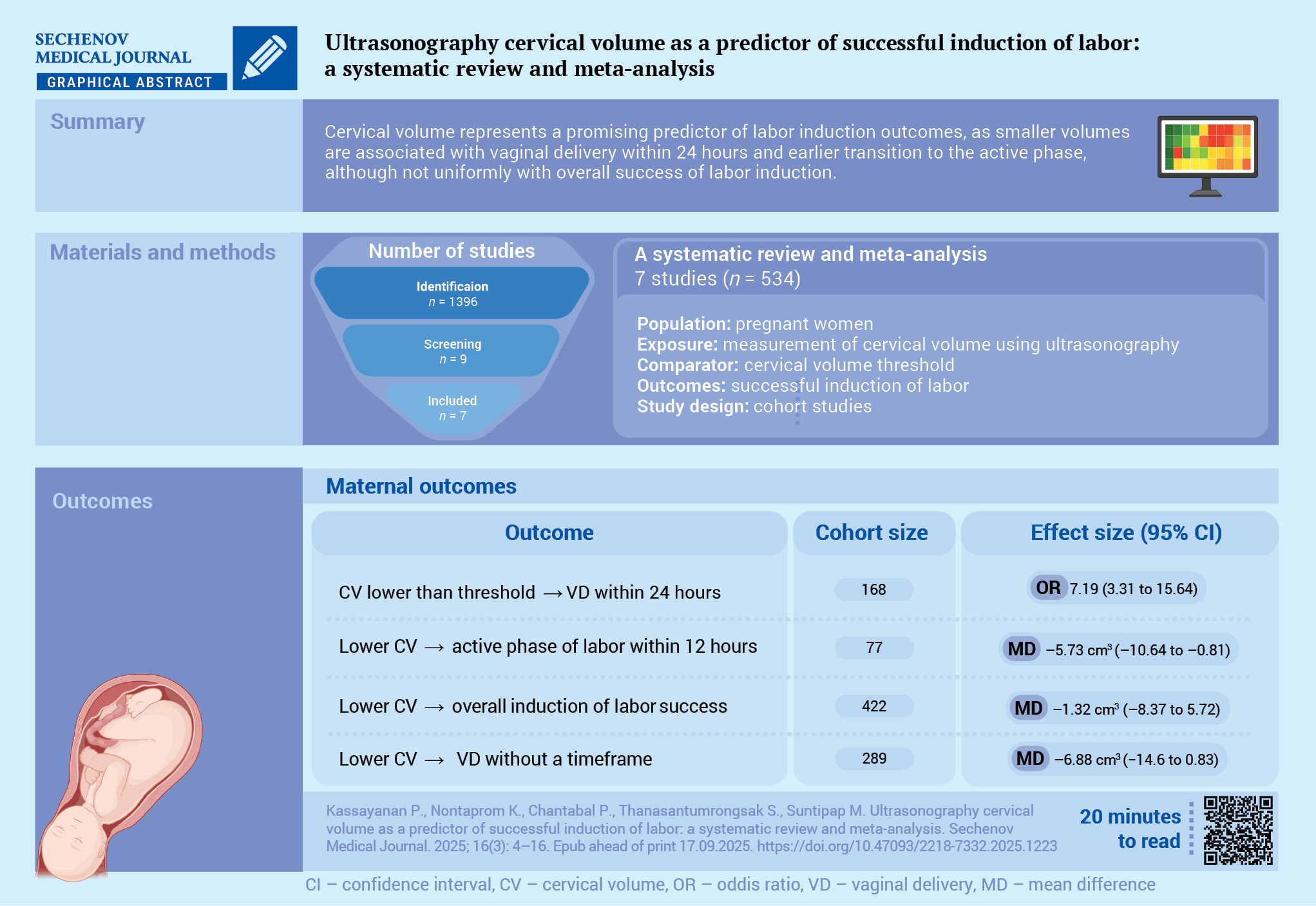

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

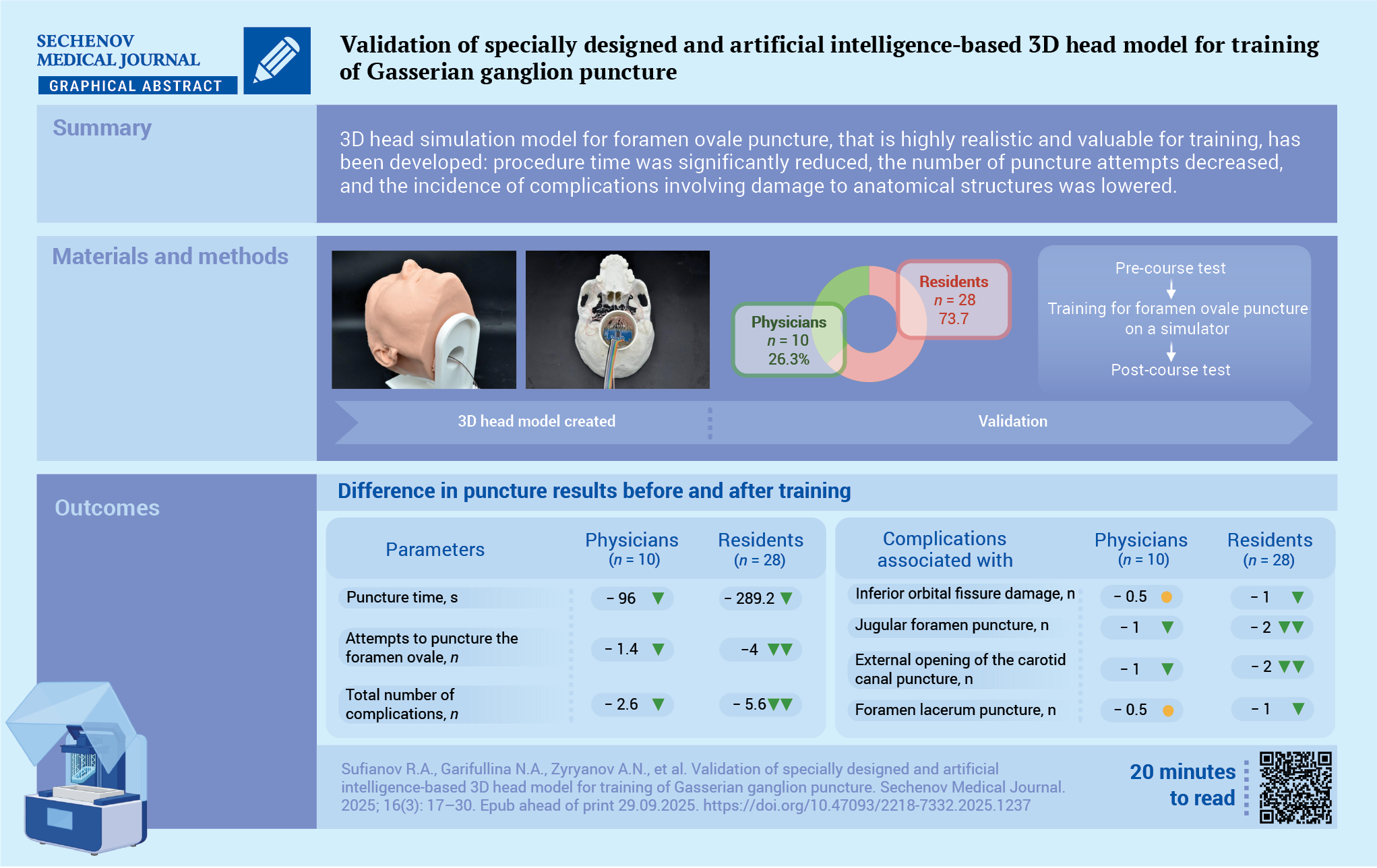

НЕЙРОХИРУРГИЯ

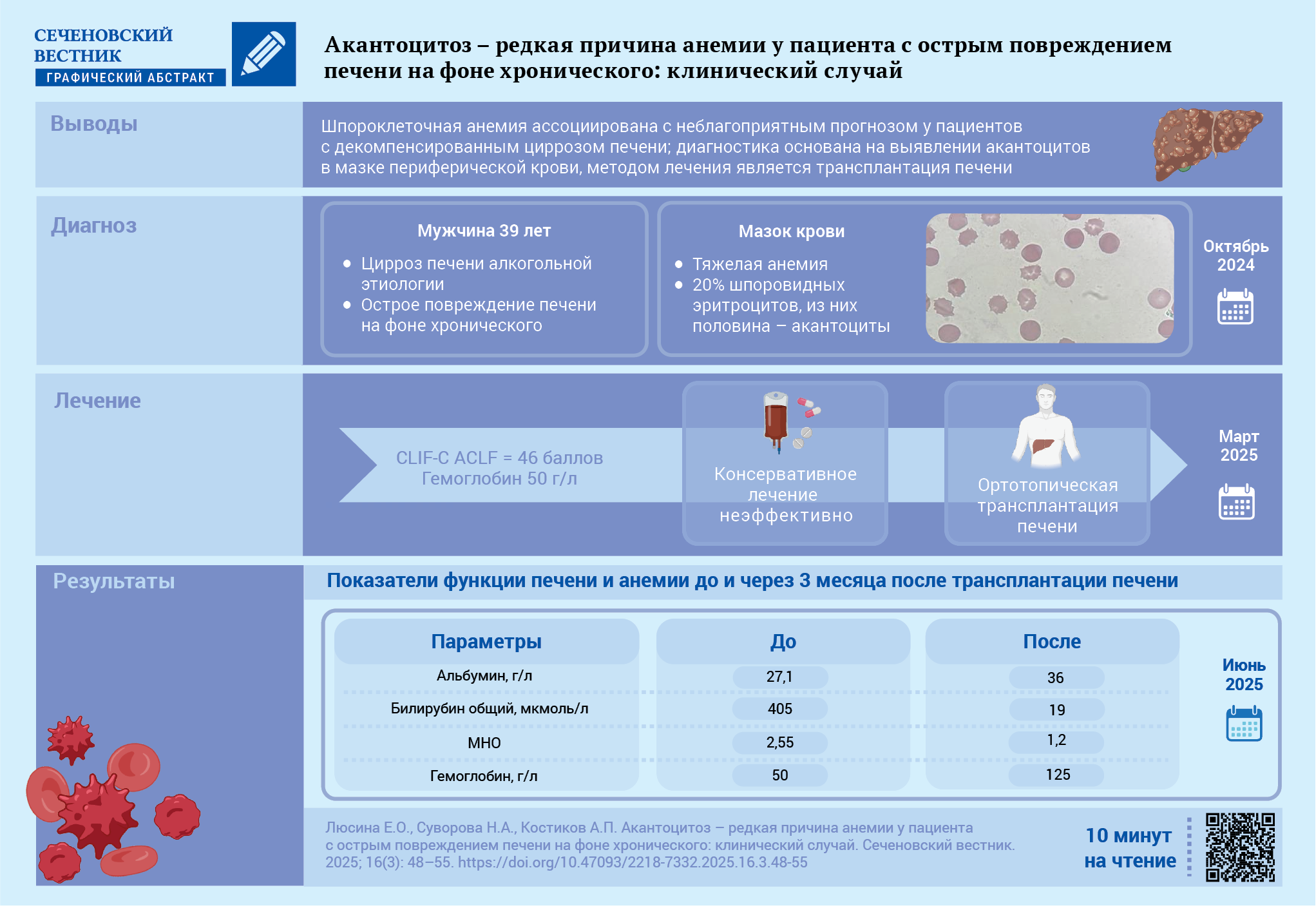

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Объявления

2025-12-31

С Новым Годом, уважаемые авторы, рецензенты и дорогие читатели!

Редакция и редколлегия журнала «Сеченовский вестник» от всей души поздравляет вас с наступающим 2026 годом!

Уходящий год стал для нашего журнала временем значимых достижений, и мы хотим их заслуженно разделить вместе с вами.

В 2025 году «Сеченовский вестник»: заметно расширил географию авторов и читателей, укрепил свои позиции в международных рейтингах; собрал высококачественный гайдлайн по биомедицинской статистике; вышел на 1 уровень Единого государственного перечня научных изданий «Белого списка»; первым начал открыто публиковать рецензии и чек-листы научного редактора; усилил статистическое, смысловое и визуальное оформление текстов, и это дало мощный рост цитируемости статей.

Вместе с вами мы стали свидетелями ярких научных открытий и укрепления профессионального сообщества. Это стало возможным благодаря вашему интересу, доверию, самоотдаче и вкладу в общее дело развития медицинской науки.

Мы выражаем искреннюю признательность:

- Нашим авторам – за высокий уровень ваших исследований, которые составляют основу и содержание каждого выпуска.

- Уважаемым рецензентам – за ваш бесценный экспертный взгляд, конструктивную критику и внимание к деталям, которые гарантируют качество и объективность публикуемых материалов.

- Читателям – за ваш постоянный интерес, вовлечённость и поддержку, которые вдохновляют нас на развитие.

- Всем партнёрам и коллегам – за плодотворное сотрудничество и совместные проекты.

В новом году мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения для новых идей и смелых научных поисков! Пусть каждый ваш проект будет успешным, а результаты – значимыми и востребованными.

С большим энтузиазмом смотрим в будущее и уверены, что вместе мы сможем реализовать ещё больше важных инициатив.

Ждём ваши новые работы, идеи и предложения о сотрудничестве. В 2026 году редакция планирует два спецвыпуска –тематики пока оставим в секрете, откроем их в наступившем году. До новых приятных, полезных и искренних встреч!

С наилучшими пожеланиями,

Редакция журнала «Сеченовский вестник»

| Еще объявления... |