ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

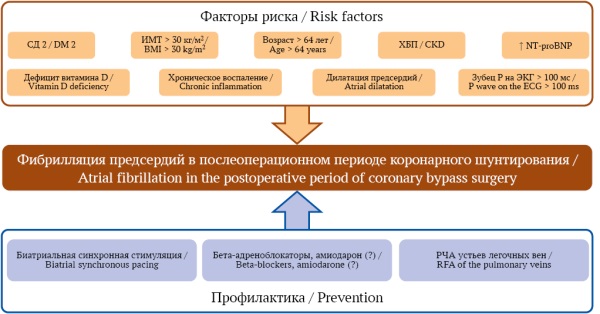

Возросший объем выполняемых операций коронарного шунтирования неизбежно способствует росту количества послеоперационных осложнений. Фибрилляция предсердий (ФП) развивается у каждого второго-третьего пациента. Данное осложнение продлевает сроки стационарного этапа и увеличивает расходы системы здравоохранения. В обзоре представлены данные о факторах риска послеоперационной ФП, а также предлагаемые методы профилактики и лечения. Результаты исследований свидетельствуют о роли сахарного диабета 2-го типа, ожирения, артериальной гипертензии; среди лабораторных показателей прогностическое значение отводится среднему объему тромбоцитов, ширине распределения эритроцитов по объему, С-реактивному белку, скорости оседания эритроцитов, соотношению уровня моноцитов к уровню холестерина липопротеинов высокой плотности. Обсуждены медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики и лечения послеоперационной ФП. Указанные методы в представленных работах показали эффективность, однако имели ряд ограничений.

Цель: изучить ассоциацию кардиометаболических факторов и полиморфизма гена PNPLA3 I148M (rs738409 C>G) с развитием компенсированного продвинутого хронического заболевания печени (КПХЗП) у пациентов с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП).

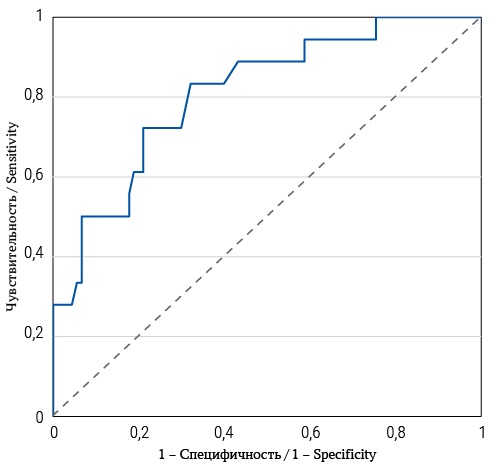

Материалы и методы. Проведено ретроспективное одномоментное исследование с включением 108 пациентов с МАЖБП (33 мужчины и 75 женщин в возрасте от 28 до 89 лет), которые по данным транзиентной эластографии были разделены на две группы: группа 1 – с наличием КПХЗП (жесткость печени ≥ 8,0 кПа) – 18 пациентов и группа 2 – с отсутствием КПХЗП (<8,0 кПа) – 90 пациентов. В обеих группах изучались кардиометаболические факторы риска, полиморфизм гена PNPLA3 I148M (rs738409 C>G). Рассчитаны отношения шансов (ОШ) и 95% доверительные интервалы (ДИ), построена модель логистической регрессии обнаружения КПХЗП.

Результаты. У пациентов с КПХЗП по сравнению с группой 2 статистически значимо чаще выявлялись: артериальная гипертензия (р < 0,05), сахарный диабет 2-го типа (р < 0,01), ожирение (р < 0,05), дислипидемия (р < 0,05) и полиморфизм гена PNPLA3 (р < 0,05). ОШ для КПХЗП у лиц с артериальной гипертензией составило 5,58 (95% ДИ: 1,21–25,71; р < 0,05), с сахарным диабетом 2-го типа – 4,58 (95% ДИ: 1,59–13,21; р < 0,01), с ожирением – 3,83 (95% ДИ: 1,17–12,52; р < 0,05), с дислипидемией – 6,12 (95% ДИ: 1,33–28,20; р < 0,05), при наличии полиморфного варианта гена PNPLA3 в гетеро- или гомозиготном состоянии – 3,9 (95% ДИ: 1,28–11,89; р < 0,05). В модель бинарной логистической регрессии обнаружения КПХЗП вошли сахарный диабет 2-го типа, дислипидемия и окружность талии. Площадь под ROC-кривой составила 0,81 (95% ДИ: 0,70–0,92), чувствительность – 72,2%, специфичность – 74,4%, точность – 84,3%.

Заключение. Сахарный диабет 2-го типа, дислипидемия и значения окружности талии являются определяющими факторами в развитии КПХЗП у пациентов с МАЖБП. Полиморфизм гена PNPLA3 I148M не имеет ведущего значения в развитии прогрессирующего течения МАЖБП в исследуемой когорте.

ОНКОЛОГИЯ

Цель. Оценить влияние терапии руксолитинибом на состояние системы гемостаза у пациентов с первичным миелофиброзом (ПМФ).

Материалы и методы. Обследованы 30 пациентов с ПМФ, из них 16 человек получали руксолитиниб (группа 1) на момент обследования и 14 были без лечения (группа 2). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц. Исследовался общий анализ крови, оценена функциональная активность тромбоцитов, активность фактора Виллебранда, фактора VIII и естественных антикоагулянтов. В тесте генерации тромбина определен эндогенный потенциал тромбина (ЭПТ, нмоль×мин); рассчитана чувствительность к тромбомодулину (ЧТМ) и индекс коагуляции. Для сравнения групп применялся тест Краскела – Уоллиса с апостериорным тестом Данна.

Результаты. Уровень гемоглобина и тромбоцитов был ниже в группе 1 по сравнению с группой 2 и контролем. Функциональная активность тромбоцитов при индукции коллагеном у пациентов с ПМФ была ниже, чем в контроле, а в группе 1 ниже, чем в группе 2: 2,2 (1,6; 5,7) % vs 41,6 (3,4; 64,8) %, р < 0,05. У пациентов в группе 1 активность фактора Виллебранда – 150,0 (122,5; 195) % и фактора VIII – 173 (148,5; 200)% была выше (р < 0,05), чем в контроле – 97 (84,8; 110) % и 104 (85; 130) % соответственно. Активность антитромбина не различалась в группах ПМФ и контроле. Активность протеина S была снижена в обеих группах с ПМФ: группа 1 – 70 (58; 86,6) %, группа 2 – 65 (43,6; 107,5) %, контроль – 102 (86; 109,0) %, р < 0,001. ЭПТ и ЧТМЭПТ в группах 1 и 2 были статистически значимо ниже, а индекс коагуляции имел тенденцию к более высоким значениям, чем в контроле: 5,3 (3,0; 11,4) – группа 1; 3,2 (2,4; 7,3) – группа 2; контроль – 1,9 (1,6; 2,2), р = 0,073.

Заключение. На фоне терапии руксолитинибом отмечена несостоятельность тромбоцитарного звена гемостаза и прокоагулянтная направленность в плазменном звене с увеличением активности фактора Виллебранда и фактора VIII и снижением активности протеина S.

КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ

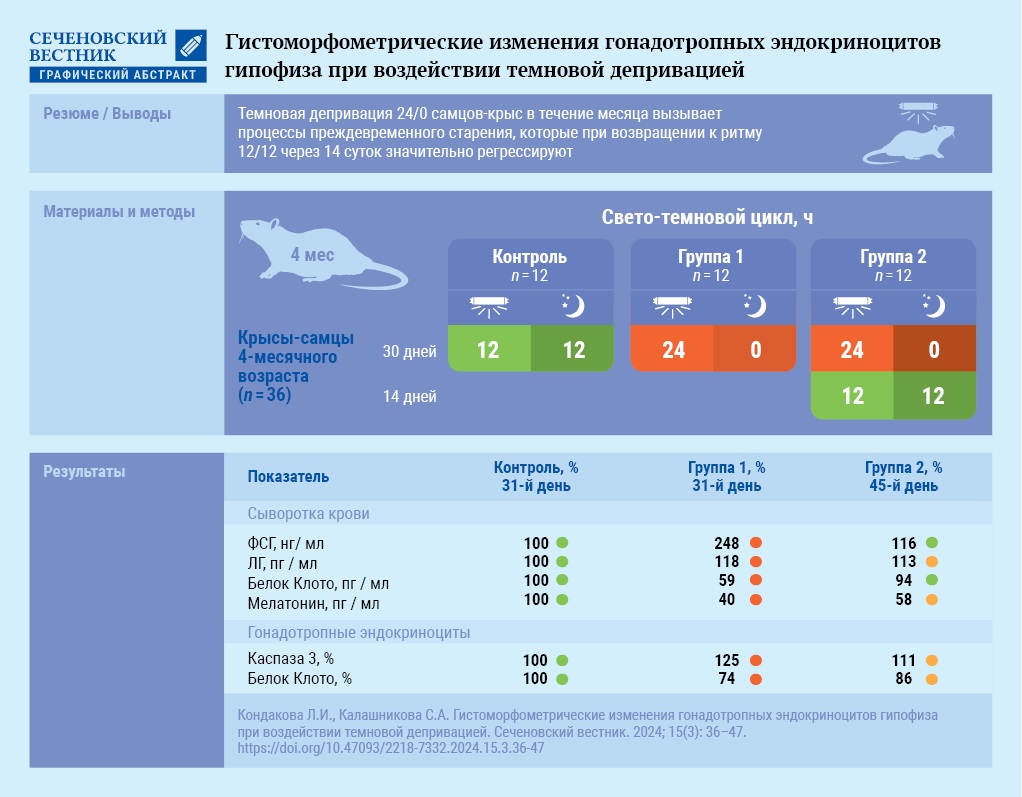

Цель. Оценить влияние 30-суточной темновой депривации на функциональные и гистоморфометрические изменения гонадотропных эндокриноцитов аденогипофиза и их обратимость у половозрелых крыс-самцов.

Материалы и методы. Беспородные белые крысы самцы (n = 36) массой тела 365–375 г 4-месячного возраста были рандомно разделены на три группы (каждая по n = 12). В течение 30 суток контрольная группа находилась при автоматическом свето-темновом режиме 12/12, а крысы экспериментальных групп 1 и 2 – при круглосуточном искусственном освещении (24/0, 300 люкс), затем крыс группы 2 возвращали в режим 12/12 на последующие 14 дней. У животных контрольной и группы 1 прижизненно на 31-е сутки, у группы 2 на 45-е сутки производили забор крови из брюшной аорты и определяли уровни фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, мелатонина, белка Клото методом твердофазного иммуноферментного анализа, после чего выводили из эксперимента путем декапитации. Посмертно гистологически и иммуногистохимически исследовали гипофиз с помощью поликлональных кроличьих антител к каспазе-3, белку Клото, проводили морфометрию. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи теста Краскела – Уоллиса с апостериорным критерием Данна.

Результаты. Световой десинхроноз в виде 30-суточной темновой депривации вызвал увеличение уровня ФСГ и ЛГ и уменьшение уровня мелатонина и белка Клото в крови самцов крыс; увеличение площади, объема и периметра гонадотропных эндокриноцитов на 23,1% (p < 0,001), 48,7% (p < 0,001), 10,9% (p < 0,001) соответственно; увеличение площади, объема и периметра ядра на 16, 11,7, 2,5% соответственно. Иммуногистохимическое исследование показало увеличение удельной площади иммунореактивных на каспазу-3 гонадотропных эндокриноцитов на 25,2% без явных морфологических признаков апоптоза, при этом уменьшение экспрессии белка Клото на 25,7%. Все показатели носили обратимый характер, уровни ФСГ и белка Клото в крови животных практически достигли исходных значений через 14 суток восстановления свето-темного цикла 12/12.

Заключение. Темновая депривация в течение 30 суток у крыс-самцов индуцировала обратимые процессы ускоренного старения и апоптоза в клетках, о чем свидетельствуют изменения экспрессии маркеров старения в гонадотропных эндокриноцитах и уровней гонадотропных гормонов в крови. При восстановлении свето-темного режима уже через 14 дней уровни ФСГ и белка Клото нормализуются.

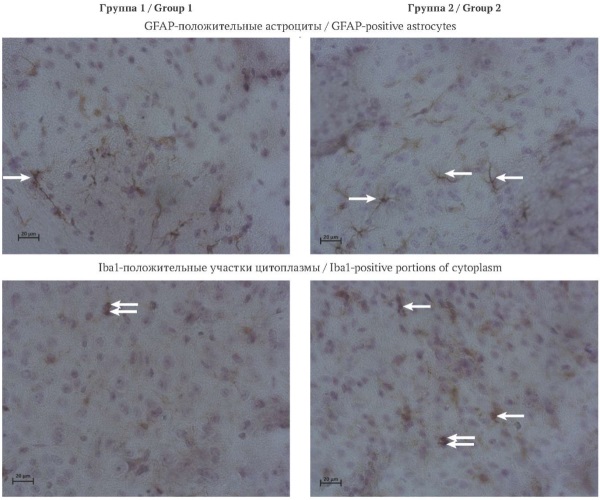

Цель. Изучить экспрессию глиального фибриллярного кислого белка (glial fibrillary acidic protein, GFAP) и ионизированной кальций-связывающей адаптерной молекулы 1 (ionized calcium-binding adapter molecule 1, Iba1) в нейроглии цингулярной и ретросплениальной коры больших полушарий головного мозга у мышей на 5-е сутки после внутрибрюшинного (в/б) введения бактериального липополисахарида (ЛПС) в дозе, не вызывающей воспаление нервной ткани.

Материалы и методы. Работа выполнена на 10 самках мышей линии C57BL6 возрастом 90 ± 3 суток, массой 28,0 ± 3,2 г. На протяжении 4 дней в одно и то же время животным группы 1 вводили в/б физиологический раствор (NaCl 0,9%), группы 2 – эндотоксин ЛПС E. coli в дозе 1 мг/кг/сутки. На пятые сутки мышей выводили из эксперимента путем декапитации после введения ксилазина и тилетамина/золазепама, после чего изготавливали гистологические препараты цингулярной и ретросплениальной коры, окрашивали антителами к GFAP и Iba1. При помощи программного обеспечения QuPath подсчитывали количество: (1) GFAP-положительных клеток, (2) участки Iba1-положительной цитоплазмы. Для сравнения групп использовали U-критерий Манна – Уитни.

Результаты. Количество GFAP-положительных клеток после введения ЛПС в группе 2 было статистически значимо больше, чем в группе 1, и составило 22,5 (8,0; 32,0) vs. 9,0 (4,3; 17,0), p = 0,0038. Количество Iba1-положительных участков цитоплазмы также было статистически значимо больше в группе 2: 207,5 (154,8; 295,8) vs. 128 (89,3; 165,5), p = 0,014. В обеих группах не выявлено признаков воспаления: повышенного кровенаполнения сосудов и кровоизлияний, периваскулярного отека или миграции лейкоцитов.

Заключение. Доза ЛПС 1 мг/кг/сутки, вводимая в/б мышам в течение 4 дней, позволяет оценить изменения в центральной нервной системе со стороны глии при повреждении, не сопровождающемся развитием воспалительной реакции: в цингулярной и ретросплениальной коре увеличивается количество астроцитов с положительной реакцией антител к GFAP, а также макрофагов с экспрессией белка Iba1.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Абдоминальная беременность представляет значительный риск для здоровья матери из-за возможности тяжелого кровотечения, обусловленного отслойкой плаценты. Несмотря на редкость абдоминальной беременности, доля которой составляет 1–1,5% всех внематочных беременностей, уровень материнской смертности очень высокий и колеблется от 2 до 30%.

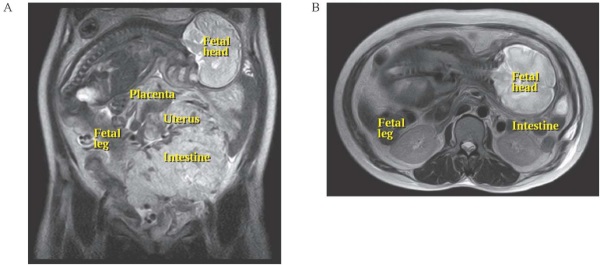

Описание случая. Беременная женщина 42 лет (данная беременность третья) поступила в больницу на сроке 33 недели с болью в животе. Все дородовые визиты проводились без использования ультразвукового исследования (УЗИ). С помощью УЗИ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) диагностирована брюшная беременность, выявлен внематочный плод и плацента, уточнено ее расположение и прилежание к близлежащим структурам. Своевременное хирургическое вмешательство посредством лапаротомии обеспечило успешные роды и благополучный исход матери и плода. Родился мальчик, врожденных патологий не наблюдалось.

Обсуждение. Основным инструментом диагностики внутрибрюшной беременности остается УЗИ, которое должно дополняться МРТ для точной оценки. Ранняя диагностика имеет первостепенное значение, а МРТ служит ценным дополнением в неясных случаях. Раннее хирургическое вмешательство, проводимое под контролем методов визуализации, улучшает результаты, подчеркивая важность междисциплинарного подхода к ведению брюшной беременности.

ISSN 2658-3348 (Online)