РУКОВОДСТВО ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ

Описательная статистика - дисциплина, которая объединяет методы оценки, обобщения и представления данных. В этом руководстве авторы представляют два основных типа данных: качественные и количественные переменные, а также наиболее распространенные подходы к числовому и графическому описанию их распределений. В статье описаны два основных набора параметров: меры центральной тенденции (среднее арифметическое, медиана, мода) и вариации (стандартное отклонение, квантили), а также предложены подходы к их практическому применению. Авторы объясняют различия между генеральной совокупностью и случайными выборками, которые обычно становятся предметом научных исследований. Показатели, которые характеризуют выборку, например меры центральной тенденции, представляют точечные оценки, которые могут отличаться от соответствующих характеристик общей популяции. Руководство познакомит читателя с концепцией доверительного интервала - диапазона значений, который с определенной вероятностью содержит истинное значение соответствующего параметра общей популяции. Все представленные концепции и определения проиллюстрированы примерами, которые имитируют данные реальных медицинских исследований.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Остеоартрит - второе по распространенности заболевание после болезней сердечно-сосудистой системы. Это прогрессирующее дегенеративное заболевание поражает в большей степени коленный сустав. Точная этиология остеоартрита коленного сустава не ясна, однако существует множество предрасполагающих факторов, таких как ожирение, возраст, пол и другие, которые могут увеличить заболеваемость и распространенность этого заболевания. Очень важна ранняя диагностика остеоартрита коленного сустава. Несмотря на разнообразие диагностических методов, отсутствие надежного диагностического подхода для выявления расстройства на ранних стадиях всегда было проблемой для исследователей. Еще одной важной задачей является создание эффективного терапевтического протокола для этих пациентов. В последнее время, в дополнение к традиционным хирургическим и нехирургическим методам лечения, применяются методики тканевой инженерии и регенеративной медицины в качестве новых терапевтических методов, представляющих значительный интерес. В этой статье обсуждаются современные методы диагностики и лечения остеоартрита коленного сустава, а также обсуждаются потенциальные биомаркеры для ранней диагностики и мониторинга клинического состояния.

Гипопаратиреоз - редкое эндокринное заболевание. В большинстве случаев у взрослых пациентов причиной гипопаратиреоза является повреждение или удаление околощитовидных желез при хирургических вмешательствах в области шеи; другие причины наблюдаются редко.

Описание случая. У мужчины 52 лет с эпизодами судорог, интенсивной болью в мышцах, прогрессирующих в течение 7 лет и резистентных к лечению миорелаксантами, анксиолитиками и нестероидными противовоспалительными средствами при обследовании выявлена гипокальциемия, снижение паратгормона в крови и повышение суточной экскреции кальция с мочой. Околощитовидные железы по данным ультразвукового исследования не определялись. Установлен диагноз идиопатического гипопаратиреоза. Лечение препаратами кальция и активными метаболитами витамина D привело к выраженной положительной динамике клинических симптомов и лабораторных показателей.

Обсуждение. Гипопаратиреоз в составе генетических синдромов исключен в связи с поздним дебютом заболевания и отсутствием сопутствующих заболеваний. Ультразвуковое исследование паращитовидных желез позволило исключить метастазирование и болезни накопления. Для исключения редких вариантов синдромального гипопаратиреоза с поздним дебютом в виде изолированной гипокальциемии рекомендовано исследование 22-й и 10-й хромосом на наличие мутаций.

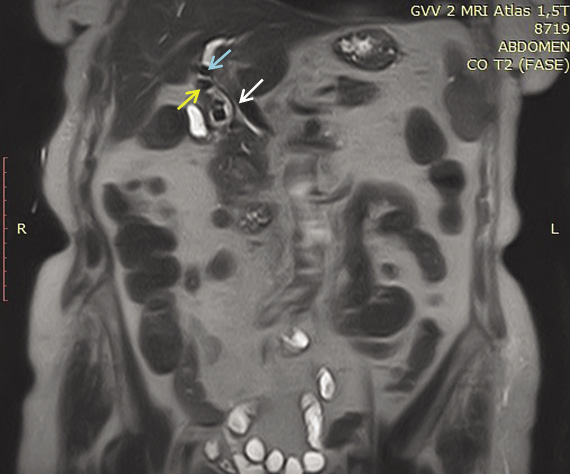

У пациентов старческого возраста, страдающих осложненной желчнокаменной болезнью (ЖКБ), зачастую ограничиваются применением только малоинвазивных вмешательств.

Описание случаев. Представлены три клинических случая осложнений ЖКБ у пациентов старше 75 лет, которым ранее выполнены малоинвазивные вмешательства и в радикальном хирургическом лечении отказано в связи с ко-морбидностью. У двух пациентов это привело к развитию гнойного холангита и полиорганной недостаточности, потребовавших экстренной госпитализации. На первом этапе проведены дренирующие операции на желчных протоках; далее состояние стабилизировано под наблюдением мультидисциплинарной бригады; на втором этапе через лапаротомный доступ сформированы билиодигестивные анастомозы на выключенной по Ру петле. Симптомы полностью купированы, рецидивов не отмечено. В другом случае, у бессимптомной пациентки, госпитализированной для плановой операции, во время лапаротомии обнаружен холецистодуоденальный свищ с миграцией камня и полной обструкцией им тонкой кишки.

Обсуждение. Коморбидность саму по себе не следует рассматривать как абсолютное противопоказание к радикальному лечению осложненной ЖКБ у пациентов старческого возраста: осложнения ЖКБ в большинстве случаев превышают риски оперативного вмешательства. Радикальное лечение осложненной ЖКБ у пациентов старше 75 лет возможно в условиях ведения мультидисциплинарной бригадой.

БИОМЕДИЦИНА

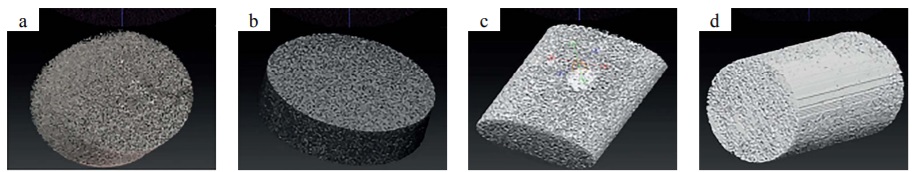

Разработан новый метод формирования нанокомпозитных материалов на основе углеродных нанотрубок для регенерации соединительных тканей организма.

Цель. Исследование структуры, механических характеристик и биосовместимости полученных материалов.

Материалы и методы. Основой экспериментальных образцов являлись многостенные и одностенные углеродные нанотрубки, в качестве матрицы использовался бычий сывороточный альбумин. Слой жидкой дисперсии компонентов на кремниевой подложке или в емкости обрабатывался лазерным излучением с образованием объемного нанокомпозитного материала в твердой фазе. Микроструктура полученных образцов была исследована методом рентгеновской микротомографии, прочность на разрыв исследовалась с помощью испытательной машины. Клетки фибробласты инкубировались с экспериментальными образцами в течение 3, 24, 48 и 72 часов, а затем фиксировались глутаровым альдегидом. Рост клеток во время инкубации с образцами был изучен с помощью оптической и атомно-силовой микроскопии.

Результаты. Установлено, что с увеличением концентрации углеродных нанотрубок наблюдается небольшое снижение прочности и увеличение степени деформации. При этом механические параметры образцов соответствовали требованиям, предъявляемым к материалам для восстановления дефектов соединительных тканей. Микроскопические исследования указывают на высокую степень адгезии в процессе взаимодействия клеток с нанокомпозитным материалом, токсического действия образцов на клетки не было обнаружено. Через 3 часа инкубации клетки имели первоначальную округлую форму. Клетки на образцах после 24 часов инкубации начали распространяться по поверхности образцов и имели веретенообразную форму. Через 48 и 72 часа клетки практически образовывали монослой на поверхности образцов.

Заключение. Результаты исследования показывают, что структурные и механические параметры разработанных нанокомпозитных материалов удовлетворяют требованиям биомедицины. Также было показано, что нанокомпозитные материалы не подавляют рост клеток и могут служить в качестве каркаса для регенерации поврежденных тканей.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Цель. Установить влияние экспериментальной интраабдоминальной гипертензии (ИАГ) на зубочелюстную систему крыс в отдаленном периоде на основе изучения провоспалительных цитокинов и морфологического анализа элементов височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и слюнных желез.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 60 новорожденных крысах, моделирование ИАГ проводилось путем введения в брюшную полость коллагена до заданного уровня интраабдоминального давления. Крысы были равномерно (п = 20) разделены на 3 группы: 1-я - контроль; 2-я и 3-я - с легкой и тяжелой ИАГ соответственно. Через 10 и 120 дней определено содержание IL-18, MCP-1, NGAL в сыворотке крови методом мультиплексного анализа, через 10 дней VEGF-C - методом ELISA. Через 120 дней проведено морфологическое исследование ВНЧС и слюнных желез на микроскопе Leica DM2000.

Результаты. Через 10 и 120 дней содержание NGAL, IL-18 и МСР-1 в сыворотке крови во 2-й и 3-й группах по сравнению с контролем было статистически значимо повышено; концентрация МСР-1 увеличивалась пропорционально тяжести ИАГ с достижением максимальных значений в 3-й группе. Через 10 дней уровень VEGF относительно группы контроля был значимо повышен во 2-й группе (р < 0,02). Воспаление ВНЧС в группах 2 и 3 наблюдалось значимо чаще, чем в группе контроля (р = 0,0002). В группе 3 дисциркуляторные нарушения и дегенерация костного мозга ВНЧС, а также воспаление, дисциркуляторные нарушения и гиперплазия лимфоидной ткани слюнных желез наблюдались статистически значимо чаще по сравнению с 1-й и 2-й группами.

Заключение. В отдаленном периоде при экспериментальной ИАГ установлено повышение уровней маркеров воспаления и гипоксии в сыворотке крови крыс; выраженность синовиита и сиаладенита нарастала с увеличением уровня интраабдоминального давления; максимальные изменения маркеров воспаления и морфологические изменения ВНЧС и слюнных желез крыс отмечались в группе с тяжелой степенью ИАГ.

ХИРУРГИЯ

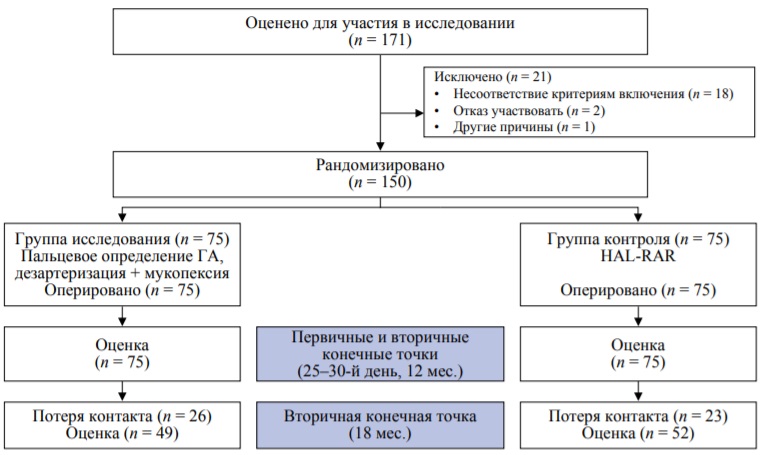

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности применения новой методики хирургического лечения геморроидальной болезни (ГБ) - лигирования геморроидальных артерий (ГА) с предварительным пальпаторным определением их локализации и дополненной мукопексией геморроидальных узлов (ГУ) - по сравнению с HAL-RAR-технологией.

Материалы и методы. В рандомизированное контролируемое клиническое исследование включены пациенты >18 лет с симптоматической ГБ II и III степени по Golligher. Группу исследования (п = 75) оперировали при помощи пальпаторного определения локализации ГА и дополняли мукопексией. В контрольной группе (п = 75) использовали HAL-RAR. Первичная конечная точка (25-30-й дни после операции): частота рецидива симптомов ГБ. Вторичные конечные точки: частота осложнений в послеоперационном периоде, интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале от 1 до 10 баллов, удовлетворенность пациентов результатами лечения по 10-балльной шкале.

Результаты. По исходным характеристикам (возраст, пол, индекс массы тела, стадия ГБ, частота клинических симптомов) группы не различались. Рецидив анальных кровотечений в группе исследования развился у 11%, в группе контроля - у 14% пациентов, рецидив пролапса ГУ - у 3 и 5% пациентов соответственно (р > 0,05). Послеоперационные осложнения отмечены у 6 (8%) в группе исследования и 4 (5%) в группе контроля (р > 0,05). Интенсивность боли на 2-е и 25-30-е сутки после операции составила соответственно 6,3 [4,8; 7,4] и 1,2 [0,6; 2,5] балла в группе исследования и 6,5 [4,9; 7,3] и 2,1 [1,9; 4,1] - в группе контроля (р > 0,05). Удовлетворенность пациентов результатами лечения через 12 мес. оценена в 8,7 [7,9; 9,2] и 9,4 [8,2; 9,6] в группах исследования и контроля соответственно (р > 0,05).

Заключение. Лигирование ГА с предварительным пальпаторным определением их локализации и дополненной мукопексией ГУ имеет сходные с HAL-RAR показатели эффективности лечения в отношении устранения геморроидальных кровотечений и пролапса узлов.

COVID-19

В обзоре представлено текущее понимание частоты развития и характера неврологических нарушений у пациентов с так называемым long COVID синдромом. Обсуждаются симптомы, предполагаемые патофизиологические механизмы, факторы риска, поиск способов лечения и реабилитации с использованием собственных гемопоэтических клеток пациента. Проведен поиск научных статей, включая опубликованные в рецензируемых журналах, индексируемых в PubMed, Web of Science, Scopus и РИНЦ. Включение стволовых клеток (СК) в программы реабилитации пациентов с разнообразными повреждениями и заболеваниями ЦНС - перспективное направление исследований. Механизмы терапии повреждений ЦНС, базирующиеся на использовании стволовых плюрипотентных клеток взрослого типа, в том числе СД34+, включают множество аспектов. На фоне трансплантации СК могут восстанавливаться поврежденные нервные клетки и окружающие ткани, включая нейроны и глиальные клетки, что помогает обеспечить целостность пути нервной проводимости и, таким образом, восстановить нервную функцию. Терапия СК может подавлять гены, участвующие в воспалении и апоптозе, а также активировать гены с нейропротекторным действием, тем самым защищая спинномозговые нейроны от вторичного повреждения. Данное направление клеточной терапии может быть использовано для лечения long COVID синдрома.

ISSN 2658-3348 (Online)