ОТ РЕДАКЦИИ

ОНКОЛОГИЯ

Рак почки (РП) – частое заболевание, отличающееся чрезвычайной гетерогенностью. Известно девять моногенных заболеваний, связанных с существенно повышенным риском развития РП: болезнь фон Гиппеля – Линдау, MET-ассоциированный папиллярный рак почки, семейный множественный лейомиоматоз и рак почки, SDHx-ассоциированная семейная феохромоцитома/параганглиома, синдром Бёрта – Хога – Дьюба, туберозный склероз, синдром Коуден, BAP1- и MITF-ассоциированные сочетания предрасположенности к меланоме и РП. Перечисленные синдромы отличаются по степени риска развития РП, количеству и скорости прогрессии предраковых состояний, морфологическому фенотипу и течению новообразований, ответу на терапию. Выявление конкретного наследственного дефекта позволяет планировать наблюдение за носителем мутации, выбирать оптимальное время выполнения и объем хирургического вмешательства, а также оптимизировать схемы лекарственной терапии. Нередко изучение наследственных разновидностей РП дает ключ к лечению их спорадических «фенокопий», т.е. спорадических опухолей с соматическими мутациями в аналогичных генах. Основные направления дальнейшего изучения генетических факторов РП заключаются в поиске новых моногенных разновидностей РП, изучении модификаторов риска у носителей высокопенетрантных мутаций, выяснении причастности наследственных нефропатий к возникновению онкологических заболеваний почек.

Рак яичников (РЯ) является гетерогенным заболеванием с точки зрения генетических мутаций и фенотипов опухоли и делится на I и II типы. Опухоли II типа, чаще высокой степени злокачественности, являются наиболее распространенными, сопровождаются асцитом и являются основной причиной смерти от всех злокачественных опухолей у женщин. Асцит при РЯ – источник опухолевого материала, содержащего широкий спектр растворимых компонентов и клеточных популяций. За последние десятилетия изучен клеточный и бесклеточный компоненты асцита, однако его влияние на химиорезистентность, метастазирование в настоящее время продолжает изучаться. В данном обзоре описан патогенез асцита при РЯ, его клеточные и бесклеточные компоненты, многие из которых являются прогностическими факторами, а также маркерами эффективности проводимой противоопухолевой терапии. Дальнейшее изучение состава асцитической жидкости при РЯ будет способствовать выявлению не только факторов прогноза, но и точек приложения таргетных препаратов и улучшению результатов лечения РЯ.

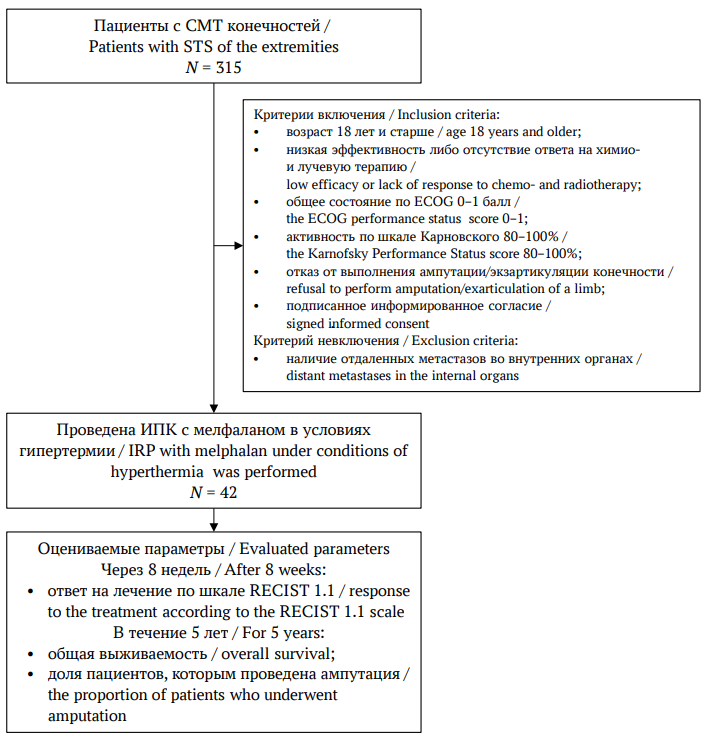

При местнораспространенных саркомах мягких тканей (СМТ) конечностей, большой размер которых не позволяет осуществить резекцию опухоли с сохранением конечности, в качестве одного из эффективных вариантов лечения рассматривается изолированная перфузия конечности (ИПК).

Цель. Проанализировать отдаленные результаты лечения пациентов с местнораспространенными СМТ конечностей с использованием ИПК с мелфаланом в условиях гипертермии.

Материалы и методы. В проспективное когортное клиническое исследование включены 42 пациента с СМТ. Всем пациентам проводилась ИПК с мелфаланом, в одном случае – в комбинации с фактором некроза опухоли α. В 8 случаях (19%) дополнительно выполнена лимфодиссекция. Оценена выживаемость в течение 5 лет с помощью метода Каплана – Майера.

Результаты. Медиана возраста всех пациентов составила 50 лет (от 24 до 80 лет), среди пациентов преобладали женщины – 32 (76%). СМТ верхней конечности диагностирована у 14 пациентов (33%), нижней конечности у 28 (67%). Степень злокачественности G3 верифицирована у 34 (81%) пациентов, у остальных – G2. У большинства пациентов выявлена рецидивная опухоль – в 34 (81%) случаях. Все участники получали предшествующее лечение: оперативное лечение в комбинации с химиотерапией и/или лучевой терапией – 36 (86%), только химиотерапию – 2 (5%), только оперативное лечение – 4 (9%) пациента. В течение 5 лет рецидив опухоли развился у 20 (48%) пациентов, ампутация была произведена 10 (24%) пациентам, отдаленные метастазы диагностированы у 4 (10%) больных. Среднее время развития рецидива после проведения ИПК составило 9,3 ± 3,5 мес. Общая выживаемость через 1, 2, 3, 4 и 5 лет составила 98, 88, 86, 74 и 67% соответственно.

Заключение. ИПК в условиях гипертермии с мелфаланом является эффективным методом лечения СМТ конечностей: общая 5-летняя выживаемость составляет 67% при низкой частоте ампутаций и метастазирования.

Цель. Изучить эффективность модифицированной субтотальной ларингэктомии с формированием трахеоглоточного шунта у пациентов с местно-распространенным раком гортани и гортаноглотки.

Материалы и методы. Проведено когортное исследование по применению комбинированного лечения (операция и лучевая/полихимиотерапия) у 25 пациентов: 24 мужчины, 1 женщина; медиана возраста 56 лет. Операция выполнялась по разработанной нами методике субтотальной ларингэктомии, которая включала сохранение одного черпаловидного хряща, задней трети голосовой складки, возвратного нерва на стороне, не пораженной опухолевым процессом. Изучены послеоперационные осложнения, длина и диаметр трахеоглоточного шунта, функционирование черпаловидного хряща, частота восстановления голоса и его качество, рассчитана общая и безрецидивная выживаемость.

Результаты. В послеоперационном периоде у 8 (32%) пациентов сформировался кожно-глоточный свищ; стеноз трахеи после формирования трахеостомы отмечался в 8 (32%) случаях. Длина трахеоглоточного шунта варьировала от 16,4 до 25,6 мм, во всех случаях его ход имел извитой характер, диаметр в области сохраненной части голосовой складки составлял от 1,1 до 1,5 мм. Функционирование черпаловидного хряща и его работа по принципу клапана отмечена у 24 (96%) пациентов. Голосовая функция восстановлена у 24 (96%) пациентов. Частота основного тона составила 155,3 ± 20,9 Гц, время максимальной фонации гласной «А» 3,5 ± 1,0 сек, длительность пауз во фразе 0,24 ± 0,03 сек, темп речи 99,8 ± 8,4 слов/мин, количество слов во фразе 6,5 ± 0,3. Среднее значение акустического индекса качества голоса (The Acoustic Voice Quality Index) составило 6,74, что свидетельствовало о дисфонии (для русского языка пороговое значение для дисфонии равно 4,86), однако не мешало пациентам общаться в быту и по телефону. Общая и безрецидивная выживаемость составили в течение 1, 2 и 3 лет 100, 89, 78% и 86, 78, 72% соответственно.

Заключение. Предложенный нами метод операции способствует восстановлению голосовой функции у большинства пациентов при сопоставимых с тотальной ларингэктомией онкологических исходах.

При колоректальном раке (КРР) в дополнение к наиболее распространенным мутациям во втором экзоне KRAS встречаются более редкие мутации, недостаточно изученные в качестве прогностических маркеров.

Описание случаев. Представлены два клинических случая умеренно дифференцированной аденокарциномы (low-grade, G2), манифестировавшей осложненным течением у женщины 67 лет – кишечная непроходимость (случай 1) и у мужчины 62 лет – паратуморозный абсцесс (случай 2). Оба случая характеризовались развитием регионарных и отдаленных метастазов (печень, головной мозг) и коротким безрецидивным периодом. Обнаружены редкие спорадические мутации KRAS A146V и A59G с микросателлитной стабильностью и отсутствием мутации в сайте V600 BRAF.

Обсуждение. В представленном случае 1 выявлена мутация KRAS A146V, частота ее обнаружения в нашей практике тестирования 2103 случаев КРР составила 0,48%. Случай 2 демонстрирует крайне редкую мутацию A59G. Среди исследованных нами пациентов с КРР мы обнаружили мутации в 59 кодоне лишь у двух, что составило 0,095%. Обе редкие мутации представляют отдельные молекулярные подгруппы КРР, характеризующиеся неблагоприятным клиническим исходом и требующие разработки специальных схем лечения.

3D-принтинг открыл новые возможности для разработки индивидуальных систем протезирования обширных дефектов грудной стенки после радикальных хирургических вмешательств по поводу злокачественных опухолей. Однако факторы риска неблагоприятного исхода таких операций до сих пор не определены.

Описание случаев. Мужчине 65 лет по поводу первичной хондросаркомы V ребра выполнена резекция трех ребер, пластика местными тканями, установлен индивидуальный 3D-имплант из титана на грудину и IV–VI ребра. За 26 мес. наблюдения жалоб нет, признаков рецидива не отмечено. Женщине 52 лет по поводу радиоиндуцированной саркомы мягких тканей грудной стенки, развившейся через 9 лет после облучения по поводу рака молочной железы, выполнена резекция четырех ребер и грудных мышц, установлен 3D-имплант из титана на грудину и II–V ребра. Операция осложнилась развитием краевого некроза лоскута мягких тканей, инфицированием эндопротеза, что привело к необходимости удаления металлоконструкции и пластики дефекта TRAM-лоскутом. Через 9 месяцев диагностирован местный рецидив опухоли.

Обсуждение. Фактором положительного исхода у мужчины необходимо отметить толстый слой подкожножировой клетчатки с мышечной тканью, за счет которого выполнена пластика, укрывшая дефект без натяжения. Обширная резекция грудных мышц у женщины создала дефицит тканей. Другим фактором неблагоприятного исхода можно рассматривать радиоиндуцированный характер саркомы. Необходимы дальнейшие исследования по улучшению стратегии отбора пациентов со злокачественными опухолями грудной стенки для проведения протезирования.

ISSN 2658-3348 (Online)