ОТ РЕДАКЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ

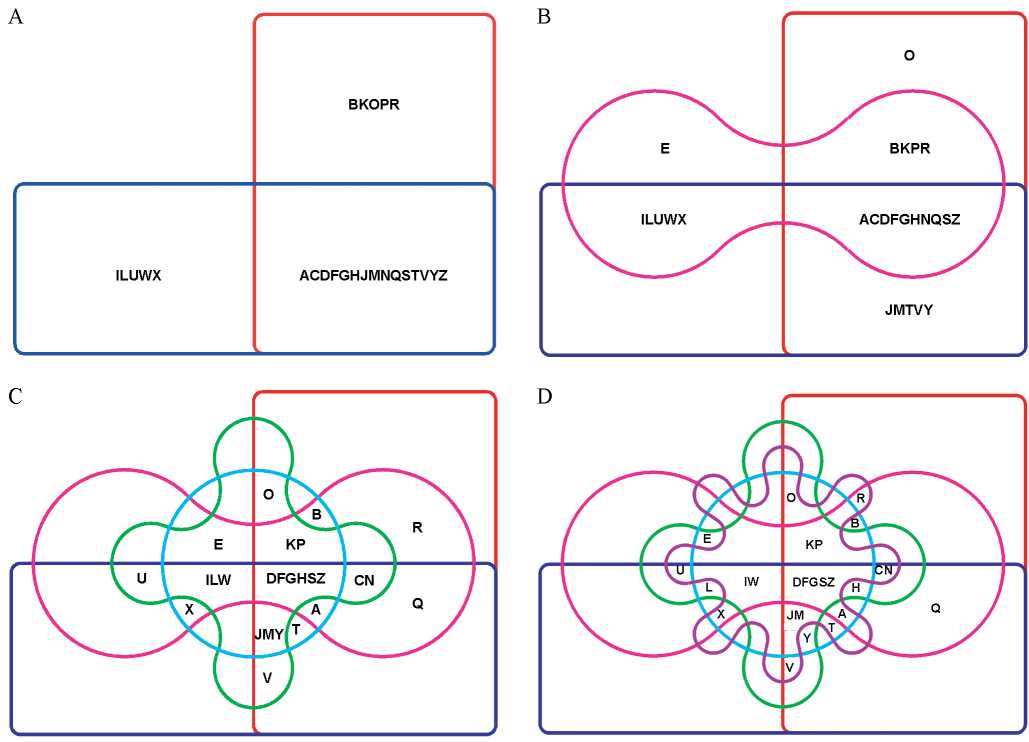

В настоящее время статистика играет ключевую роль при проведении медицинских исследований, объектом ее изучения являются накопление и обобщение данных, а также интерпретация взаимосвязей между экспериментальными данными. Данная статья открывает вводный цикл, посвященный проблемам биомедицинской статистики, и знакомит читателей с диаграммами Венна, а также с базовыми концепциями теории вероятностей и теории множеств, понимание которых необходимо для освоения принципов описательной статистики и статистики вывода. В статье представлено применение диаграмм Венна в современных клинических исследованиях, а также определены пространство элементарных событий, базовые операции с множествами (объединение, пересечение) и их применение в контексте классической теории вероятностей. Все примеры проиллюстрированы диаграммами Венна.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

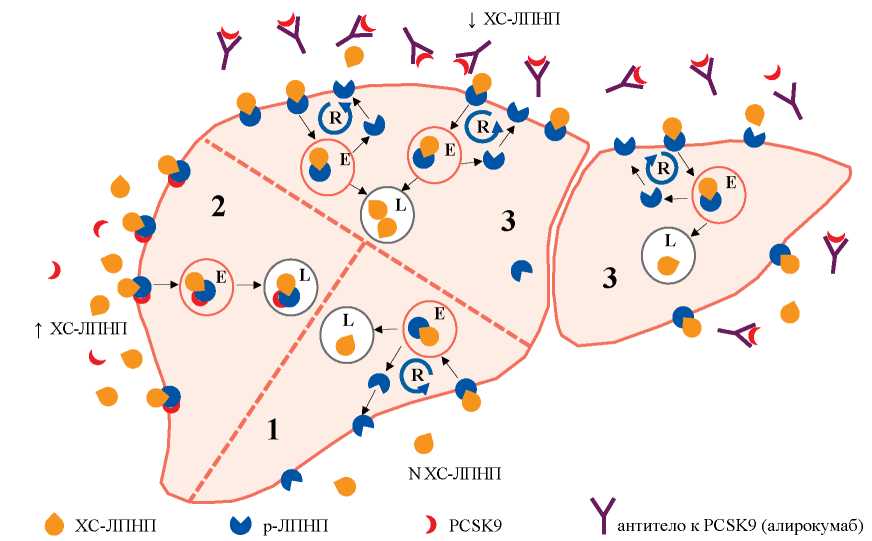

Цель. Оценка эффективности и безопасности применения алирокумаба у пациентов с атерогенной дислипидемией в реальной клинической практике.

Материалы и методы. В проспективном несравнительном исследовании изучены 92 пациента (61 мужчина; средний возраст 59,8 ± 9,6 года) с атерогенной дислипидемией и отсутствием достижения целевых уровней липидов. Алирокумаб (Пралуэнт, «Санофи») вводился в дозе 150 мг подкожно 1 раз в 2 недели в течение 3 мес. Первичной конечной точкой являлось достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП). Дополнительно оценивался уровень липопротеина(а) (ЛП(а)) и холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП). Для оценки безопасности исследовались печеночные тесты, уровень креатинина и гликемии; изучены побочные эффекты. Для проверки статистических гипотез применялся парный t-тест и критерий Вилкоксона.

Результаты. Через 3 мес. терапии наблюдалось статистически значимое снижение ХС-ЛПНП: 1,45 [0,99; 2,14] vs 3,00 ммоль/л [2,17; 3,81] исходно (р < 0,0001); медиана снижения составила –47% [–25; –65]; целевой уровень ХС-ЛПНП достигнут у 40 (43%) пациентов. Отмечено повышение ХС-ЛПВП: через 3 мес. лечения их уровень составил 1,36 ± 0,41 vs 1,31 ± 0,38 ммоль/л исходно (р < 0,01). Концентрация ЛП(а) повторно измерена у 21 пациента с исходным уровнем > 30 мг/дл: достигнуто статистически значимое снижение через 3 мес. 67 [46; 155] vs 85 мг/дл [58; 187] исходно (р < 0,001). Показатели печеночных тестов, креатинина и гликемии натощак значимо не менялись. Побочные эффекты и нежелательные явления не зафиксированы.

Заключение. В реальной клинической практике через 3 мес. лечения алирокумабом наблюдалось значимое снижение уровня ХС-ЛПНП, целевые уровни достигнуты у 43% пациентов, отмечено значимое снижение уровня ЛП(а) и повышение ХС-ЛПВП.

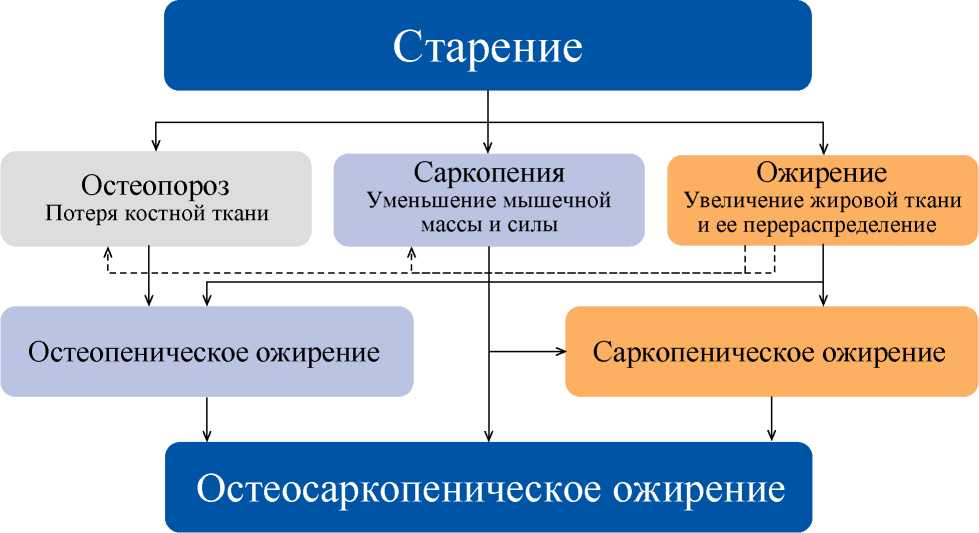

В обзоре отражены современные представления о композиционном составе тела у лиц старческого возраста. Особое внимание уделено возможным причинам и основным аспектам патогенеза саркопении, а также современным диагностическим подходам к ее распознаванию. Процессы старения неизбежно сочетаются с многообразными изменениями состава тела. Эту возрастную эволюцию можно описать тремя основными процессами: уменьшение роста и минеральной плотности костной ткани (остеопения и остеопороз); прогрессирующее снижение мышечной массы; нарастание жировой ткани (саркопения и саркопеническое ожирение) с ее перераспределением в сторону центрального и висцерального накопления жира. Саркопению и остеопороз рассматривают в качестве основных гериатрических синдромов, которые способствуют значительному снижению качества жизни у пациентов пожилого и старческого возраста, создают условия для потери независимости и обусловливают необходимость в длительном уходе, увеличивают частоту госпитализаций и в итоге приводят к неблагоприятным исходам.

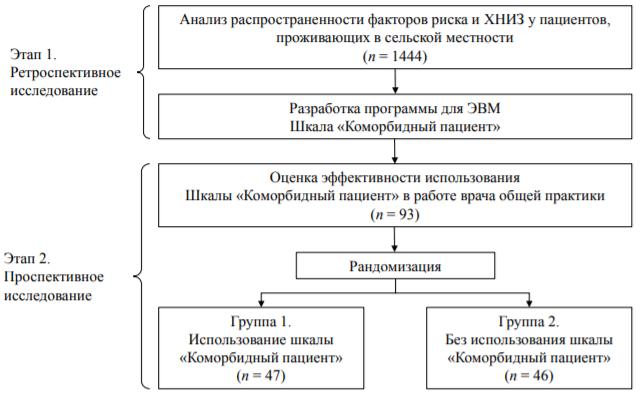

Цель. Разработать наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”» и оценить эффективность его применения в процессе динамического наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) в амбулаторной практике.

Материалы и методы. В ходе ретроспективного исследования 1444 пациентов сельской местности проведен анализ распространенности факторов риска и ХНИЗ. На основе полученных данных разработано наглядное пособие «Шкала “Коморбидный пациент”», эффективность использования которой оценена в ходе трехмесячного проспективного сравнительного исследования у 93 пациентов с ХНИЗ, рандомизированных на группу 1, в которой применялась шкала (n = 47), и группу контроля (группа 2, n = 46). Оценивались: частота факторов риска и обострений ХНИЗ; приверженность к лечению по тесту Мориски — Грина. Для сравнения частот применялся критерий хи-квадрат и точный критерий Фишера.

Результаты. В группе 1 наблюдалось статистически значимое увеличение приверженности к лечению через 3 мес. после использования шкалы: 81% vs 57% исходно (р < 0,05), в группе 2 аналогичные показатели: 61% vs 54% (разница не значима). В группе 1 статистически значимо снижалась доля курящих пациентов: исходно 39%, через 3 мес. 15% (р < 0,05), число пациентов с гиперхолестеринемией 23 и 0% (р < 0,05), повышалось число пациентов с хорошо контролируемой артериальной гипертензией: 47 и 87% (р < 0,05). Аналогичная динамика наблюдалась в группе 2, однако различия не были статистически значимыми. Исходно и через 3 мес. доля пациентов с отсутствием обострений болезней костно-мышечной системы и заболеваний нижних дыхательных путей не отличалась между группами.

Заключение. Использование шкалы по сравнению со стандартным ведением пациентов повышает их приверженность к лечению на 17%, уменьшает долю курящих пациентов на 21%, с гиперхолестеринемией — на 14%, с достижением целевых показателей артериального давления на 26%.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

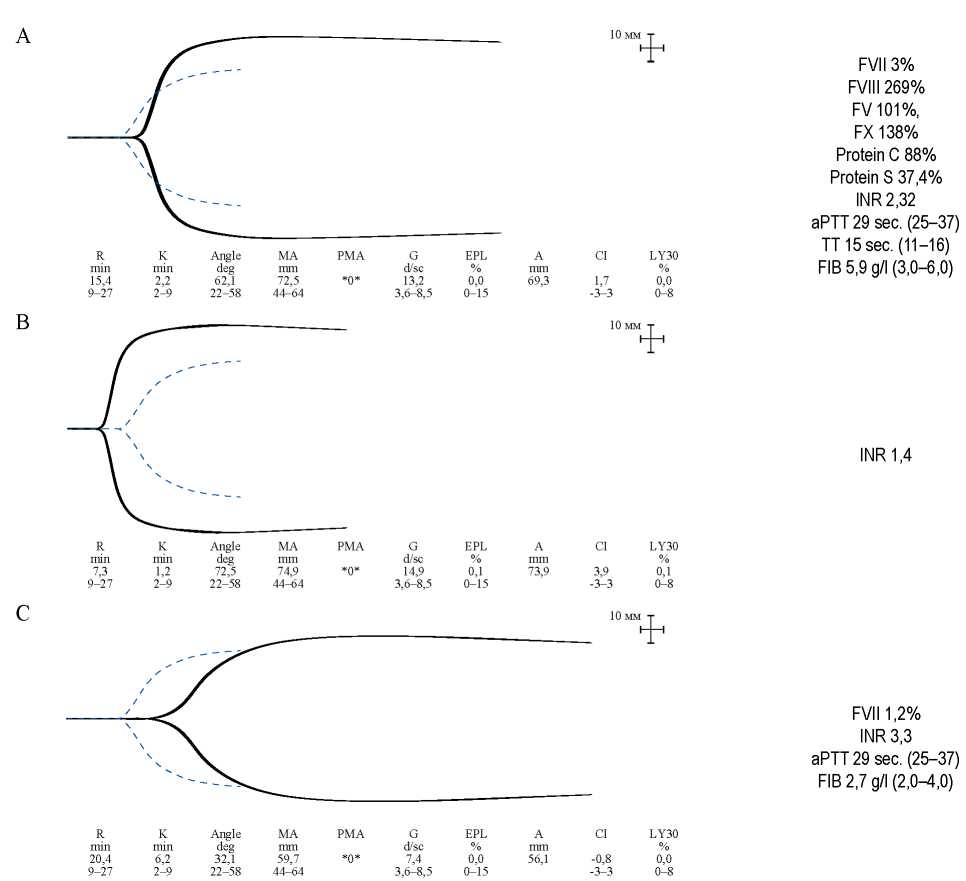

Дефицит VII фактора свертывания крови (FVII) относится к редким геморрагическим диатезам, для которых не разработаны единые подходы к ведению беременности и родов. Представлен анализ гемостазиологической тактики при ведении четырех беременных с врожденной гипопроконвертинемией.

Описание случаев. У всех пациенток в анамнезе геморрагический синдром отсутствовал или был минимальным. В двух случаях диагноз был установлен в период настоящей беременности. Обеспечение гемостаза в период родоразрешения (двое родов самостоятельные, двое — кесарево сечение) осуществляли рекомбинантным активированным FVII (rFVIIa): в двух случаях однократно в дозе 15–30 мкг/кг, в одном двукратно с повторным введением через 12 ч, еще в одном использовали транексамовую кислоту. Геморрагических или тромботических осложнений не отмечено. Данные тромбоэластографии (ТЭГ) во время беременности не соответствовали выраженности гипопроконвертинемии: при активности FVII < 5% параметры ТЭГ указывали на гиперкоагуляцию.

Обсуждение. Имеется слабая корреляция между сниженной активностью FVII в плазме и выраженностью геморрагического синдрома. Решение о способе родоразрешения у пациенток с дефицитом FVII принимается по акушерским критериям. В большинстве случаев достаточно однократного введения rFVIIa в дозе 15–30 мкг/кг в начале родовой деятельности или перед выполнением кесарева сечения.

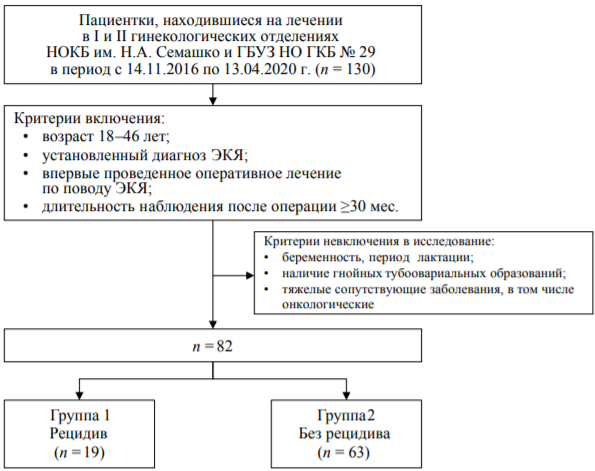

Цель. Определить факторы риска рецидива эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) после хирургического лечения.

Материалы и методы. В ретроспективное когортное исследование включены 82 пациентки, прооперированные впервые по поводу ЭКЯ, период наблюдения составил 30 мес. Рецидив развился у 19 пациенток (группа 1), у 63 — рецидив не диагностирован (группа 2). В качестве факторов риска рецидива оценены данные до операции (клинические особенности, уровень СА-125), во время операции (концентрация цитокинов в перитонеальной жидкости, иммуногистохимический анализ капсулы ЭКЯ), послеоперационная терапия. Для сравнения групп использовался U-критерий Манна — Уитни, точный критерий Фишера. Рассчитаны специфичность, чувствительность, точность, AUC ROC и пороговые значения.

Результаты. Частота рецидивов ЭКЯ составила 23%. Не выявлено отличий между группами по возрасту, доле курящих, индексу массы тела, гинекологическому анамнезу, акушерскому статусу и послеоперационной гормональной терапии. Предоперационная концентрация СА-125 в группе 1 была выше, чем в группе 2: 62,5 Ед/мл [40,7; 112,3] vs 40,3 Ед/мл [20,3; 68,8], р < 0,05. Концентрация IL-6, IL-8, TNFα, IL-1β, IL-17, VEGF, MCP 1 в перитонеальной жидкости, взятой во время операции, была статистически значимо выше в группе 1. Наибольшая AUC ROC получена для VEGF — 0,875 (0,778–0,973) и IL-8 — 0,953 (0,896–1,009). Для VEGF пороговое значение составило 125,6 пг/мл, чувствительность 100%, специфичность 71%, точность 79,8%. Для IL-8 пороговое значение составило 128,78 пг/мл, чувствительность 93%, специфичность 87,1%, точность 88,9%. В группе 1 регистрировались более высокие значения экспрессии маркеров ангиогенеза VEGF и CD34 в ЭКЯ. Наибольшая AUC ROC отмечена для CD34 — 0,844 (0,683–1,000), пороговое значение составило 2,5%, чувствительность 90%, специфичность 75%, точность 80,8%.

Заключение. К факторам риска рецидива ЭКЯ после оперативного лечения относятся уровень VEGF и IL-8 в перитонеальной жидкости и экспрессия CD 34 в капсуле.

ОНКОЛОГИЯ

Церебральные метастазы светлоклеточной карциномы тела матки встречаются крайне редко и ассоциированы с плохим прогнозом.

Описание случая. Представлен случай метастазирования в мозжечок у 55-летней пациентки с аденокарциномой матки. Диагноз рак тела матки T2N1M1, стадия IV был установлен в 2016 г. Проведена экстирпация матки с придатками, с лимфодиссекцией; лучевая и химиотерапия. В 2018 г. у пациентки появилась неврологическая симптоматика. При магнитно-резонансной томографии отмечена опухоль в задней черепной ямке. Без прогрессирования по другим органам и в области первичного очага. Проведена резекция опухоли. Гистология: церебральный метастаз светлоклеточной аденокарциномы тела матки. Проводилась лучевая и противоопухолевая лекарственная терапия. Неврологическая симптоматика у пациентки регрессировала. В дальнейшем зафиксирован полный ответ на проведенное лечение.

Обсуждение. Наш случай иллюстрирует редкое метастазирование светлоклеточной аденокарциномы тела матки. Церебральные метастазы при аденокарциноме матки не имеют специфических лучевых признаков. Лечение таких пациентов должно строиться на сочетании комбинированного и комплексного подходов, что позволяет увеличить продолжительность жизни. Продолжительность жизни нашей пациентки на момент контрольного обследования составила 29 месяцев.

ISSN 2658-3348 (Online)