КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ

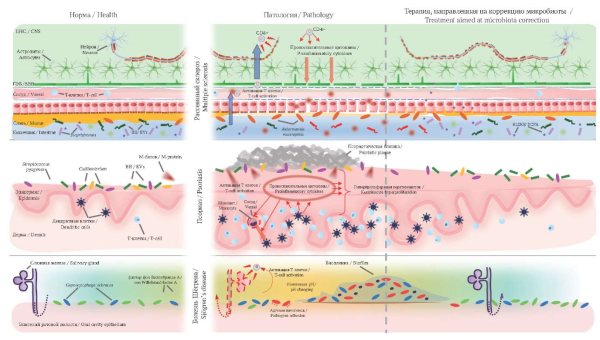

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) характеризуются дисрегуляцией иммунных реакций и поражением здоровых тканей организма. Их полное излечение остается труднодостижимым, а существующие методы терапии часто сопровождаются побочными эффектами. Последние исследования показали значимую роль нарушений состава микробиома в развитии аутоиммунных реакций; более того, модуляция микробиома посредством различных терапевтических вмешательств представляет собой перспективное направление в рамках комплексной терапии основного заболевания. Внеклеточные везикулы, в частности экзосомы, переносят биологически активные вещества между клетками, и в ряде работ был показан их лечебный эффект при АИЗ. Однако роль внеклеточных везикул в модуляции микробиома остается недостаточно изученной, поэтому для более глубокого понимания их влияния на патогенез АИЗ и связанных с ним изменений микробиома, а также для разработки новых стратегий лечения необходимы дальнейшие исследования. В представленном обзоре литературы на основании изучения англоязычных источников рассматривается значение микробиоты разных локусов организма человека (кишечника, кожи, ротовой полости) в развитии таких АИЗ, как рассеянный склероз, псориаз, болезнь Шёгрена. Обсуждается роль внеклеточных везикул в модуляции микробиома при терапии АИЗ.

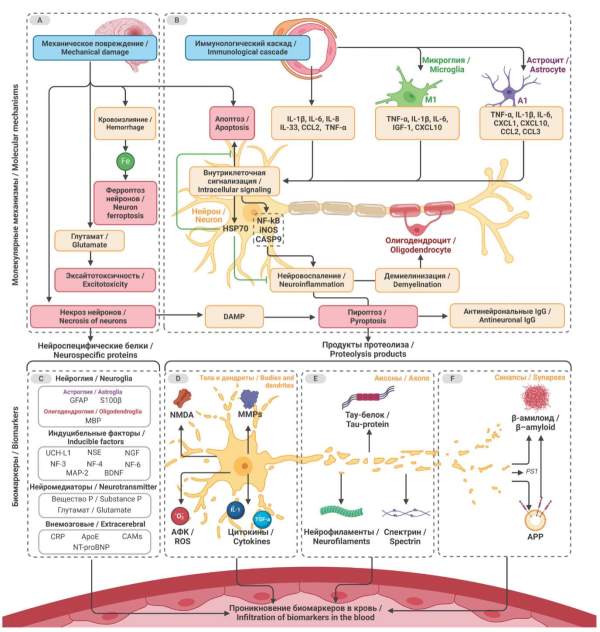

Воспалительные процессы, сопровождающиеся поражением тел нейронов, объединяют в группу нейровоспаления. На молекулярном, клеточном и тканевом уровнях нейровоспаление служит саногенетической реакцией на разнообразные повреждения, включая посттравматические состояния и нейродегенерацию. Тем не менее воспалительные изменения в таких долгоживущих клетках, как нейроны, неизбежно запускают целый ряд неблагоприятных эффектов. В результате прогноз зачастую зависит от тяжести нейровоспаления. В настоящей работе мы рассматриваем широкий спектр биомаркеров, участвующих в двух ключевых механизмах нейровоспаления: иммуноопосредованного и при механическом повреждении, и имеющих потенциал клинического применения: цитокины, нейроспецифические белки и продукты их протеолиза, маркеры окислительного стресса, матриксные металлопротеиназы и эндокринные показатели. За последние десятилетия накоплен значительный пул данных о биомаркерах нейровоспаления, и он продолжает расти, но единого консенсуса по фактической градации их клинической значимости не достигнуто. Прикладные отрасли медицины требуют дальнейшей систематизации сведений о биомаркерах нейровоспаления для эффективных прогностических решений в клинике.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

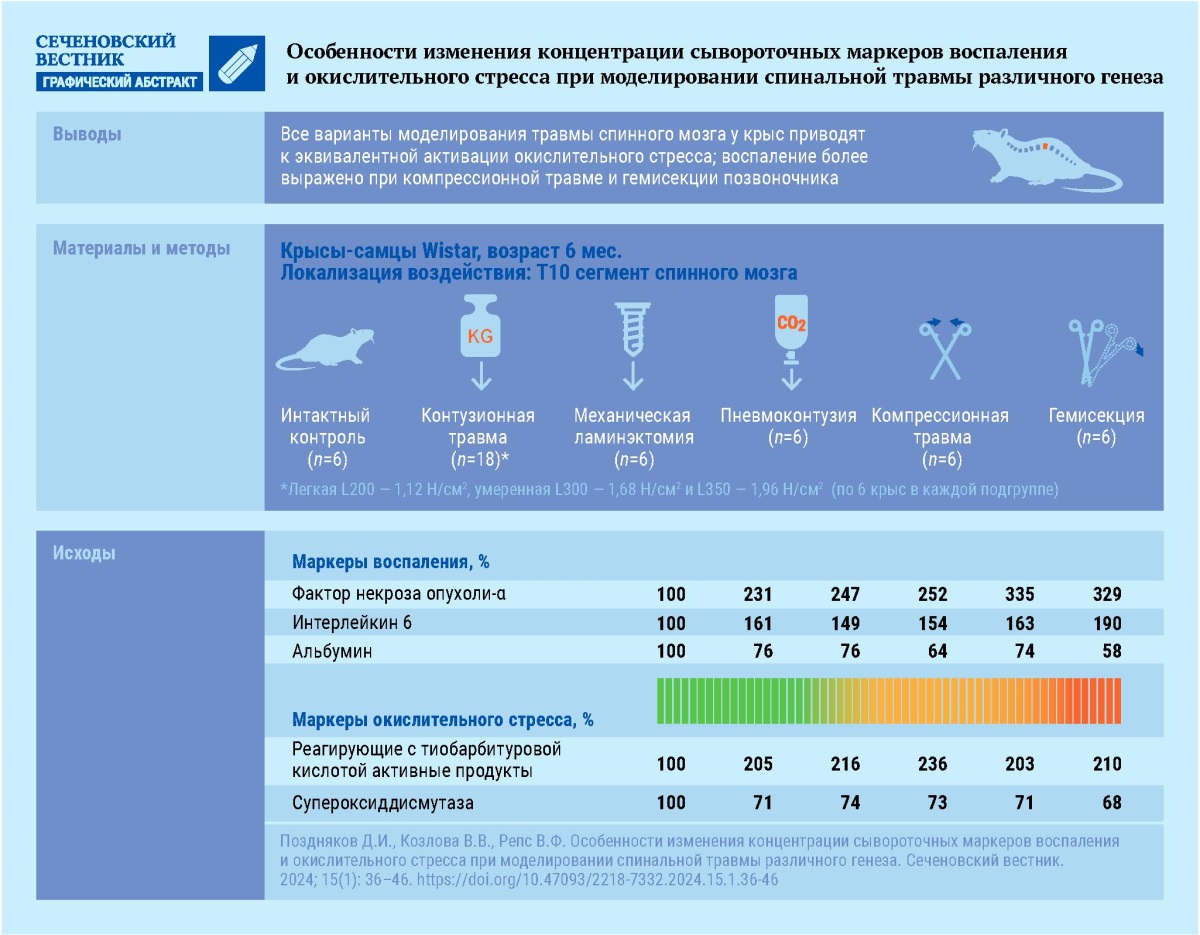

Цель исследования. В условиях экспериментальной травмы спинного мозга (ТСМ) различного генеза оценить изменение концентрации молекул-маркеров нейродеструктивного процесса.

Материалы и методы. ТСМ моделировали у шестимесячных крыс-самцов Wistar путем воздействия на позвонок Т10: углекислого газа под давлением 2 Н/см² (пневмоконтузия); свободнопадающего груза трех весов: 1,12, 1,68, 1,96 Н/см² (контузионная травма); сжатия щипцами (компрессионная травма); частичной гемисекции спинного мозга; механической ламинэктомии с использованием механического бура. В каждой группе, в том числе контрольной, было по 6 крыс. На 28-е сутки после однократного нанесения ТСМ у крыс в сыворотке крови оценивали концентрацию: фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α), интерлейкина 6 (ИЛ-6), альбумина, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой активных продуктов (ТБК-АП) и активность супероксиддисмутазы (СОД).

Результаты. При моделировании ТСМ различного генеза у крыс отмечается повышение концентрации в сыворотке крови ФНО-α (от 115,5% (p < 0,05) при легкой контузии до 234,5% (p < 0,05) при компрессионной травме в сравнении с интактным контролем) и ИЛ-6 (от 49,2% (p < 0,05) при механической ламинэктомии до 89,8% (p < 0,05) при гемисекции в сравнении с интактным контролем), что может свидетельствовать об активации реакций воспаления. Концентрация альбумина в сыворотке крови крыс с ТСМ была ниже, чем у интактных животных, особенно в группе гемисекции – на 41,9% (p < 0,05). Также было установлено, что у животных с ТСМ наблюдается увеличение концентрации ТБК-АП (на 103,2% (p < 0,05) при легкой контузии и компрессии до 135,5% (p < 0,05) при пневмоконтузии) при снижении активности СОД (от 26,3% (p < 0,05) при ламинэктомии до 31,7% (p < 0,05) при гемисекции). При этом травмы, вызванные компрессией позвоночника и гемисекцией, приводили к более выраженной активации воспалительного процесса, о чем свидетельствует повышенное по сравнению с остальными вариантами моделирования ТСМ содержание ФНО-α.

Заключение. Все варианты моделирования ТСМ привели к эквивалентной активации окислительного стресса, тогда как воспаление более выражено при воспроизведении компрессионной травмы и травмы, вызванной гемисекцией спинного мозга.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Цель. Разработка биомеханической модел и коленного сустава, включающей детальное представление пателлофеморального сегмента для нормальной анатомии костей, суставов, связок и мышц, а также изучение движения надколенника во время пассивного сгибания колена.

Материалы и методы. Архитектура биомеханической модели была разработана с использованием открытой платформы для биомеханического моделирования OpenSim. В модель был включен пателлофеморальный сустав с 6 степенями свободы, стабилизаторы надколенника – медиальная пателлофеморальная связка (medial patellofemoral ligament, MPFL), медиальная пателлотибиальная связка (medial patellotibial ligament, MPTL), латеральный ретинакулум (lateral retinaculum, LR) и контактные поверхности надколенника (фасетки). Для генерации контактных поверхностей использовались пакеты Gmsh и Paraview. Были проведены симуляции пассивного сгибания колена с последовательным исключением стабилизаторов надколенника для выявления их влияния на движение надколенника.

Результаты. Представленная биомеханическая модель позволяет провести детальный анализ нормальной динамики надколенника и роли различных анатомических структур в его функционировании и может быть использована для дальнейших экспериментов, исследующих движение надколенника. Результаты эксперимента, включающего все связки, соответствуют физиологической норме. Отключение MPTL имеет минимальное воздействие на наклон и смещение надколенника, что объясняется небольшим размером этой связки. Деактивация MPFL приводит к увеличению бокового наклона и смещения надколенника. Кроме того, деактивация компонентов LR 1 и 2 вызывает увеличение медиального наклона и смещения. Деактивация компонентов LR 3 и 4 приводит к боковому смещению и незначительному дополнительному медиальному наклону.

Заключение. Результаты вычислений показывают, что все связки вносят вклад в нормальное движение надколенника. Эти результаты подчеркивают важность стабилизирующих структур в поддержании стабильности надколенника во время сгибания колена.

Цель. Разработать и изучить эффективность сверточной нейронной сети (СНС) в обнаружении папиллярного рака мочевого пузыря (РМП) на ограниченном наборе цистоскопических изображений.

Материалы и методы. В исследование включены 20 пациентов, которым проведена цистоскопия в белом свете и гистологически подтвержден папиллярный рак мочевого пузыря. Набор данных состоял из 125 изображений, извлеченных и размеченных врачом-урологом: 88 изображений – папиллярные опухоли, 37 – здоровая ткань стенки мочевого пузыря. Для обучения были отобраны 100 изображений, а для тестирования – 25. Использована архитектура U-net и модель СНС VGG16. Для каждого кадра вручную создавалась двоичная маска на основе комментариев, предоставленных врачом-урологом. Каждое изображение было дополнительно обработано для совместимости с моделью, на вход подавались изображения размером 224×224 пикселя для уменьшения количества параметров. С целью расширения набора данных применили вертикальные и горизонтальные повороты в сочетании со случайными вращениями. Рассчитана метрика Дайса, чувствительность, специфичность, доля ложноположительных и ложноотрицательных значений, точность; площадь под ROC-кривой.

Результаты. Для исходного набора данных получены следующие показатели: специфичность 84,56%, чувствительность 82,18%, доля ложноположительных результатов 15,44%, ложноотрицательных 17,82%, точность 76,40%, метрика Дайса – 83,16%. Для расширенного набора данных получены следующие показатели: специфичность 82,99%, чувствительность 82,70%, доля ложноположительных результатов 17,01%, ложноотрицательных 17,30%, точность 74,72%, метрика Дайса 82,82%. Площадь под ROC-кривыми составила 92,93% для исходного набора данных и 91,69% для расширенного набора данных.

Заключение. Признаки раннего папиллярного РМП при анализе цистоскопических изображений можно обнаружить с помощью созданной СНС. Результаты исследования могут служить отправной точкой для развития новых методов диагностики РМП с использованием технологий глубокого обучения.

ISSN 2658-3348 (Online)