РУКОВОДСТВО ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ

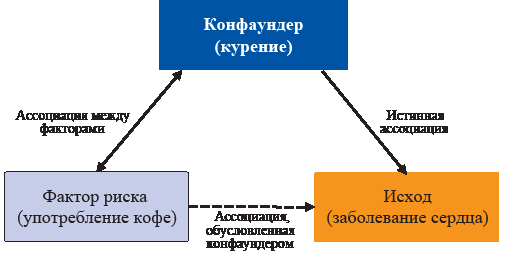

Адекватный дизайн является необходимым условием для проведения успешного научного исследования. В настоящем обзоре представлены основные типы дизайна научных исследований в области медицины. Авторы обсуждают основные различия между несколькими видами наблюдательных и интервенционных исследований, а также их преимущества и недостатки на примере опубликованных статей. В обзоре представлена концепция систематических ошибок и их возможные причины. Обсуждаются подходы к выбору дизайна исследования в зависимости от задач исследования, а также методы описания результатов. В тексте даны ссылки на рекомендации по организации и представлению результатов различных типов исследований, которые были предложены за последние годы.

ХИРУРГИЯ

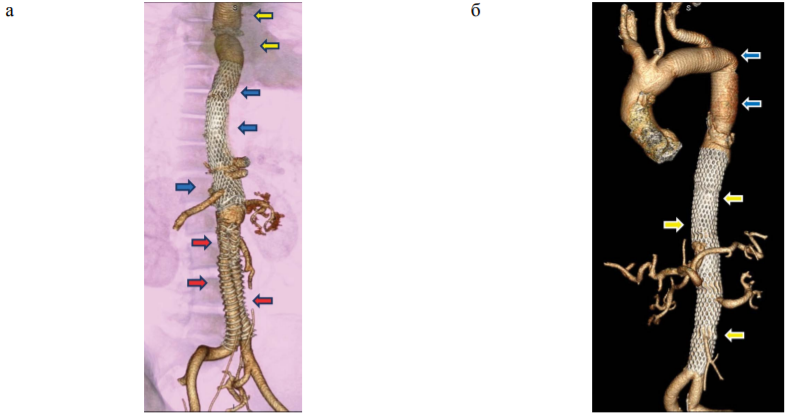

Введение. При коррекции расслоения аорты основной проблемой является оптимизация соотношения между объемом оперативного вмешательства и физиологическим резервом пациента. С целью увеличения радикальности вмешательства применяются этапные и комбинированные методики.

Материалы и методы. 21 пациенту производилась коррекция расслоения путем протезирования или имплантации стент-графта в области проксимальной фенестрации и имплантации голометаллических стентов на протяжении аорты. Средний возраст пациентов составил 50±3,5, среди них было две женщины 2 (9,5 %). Проксимальное расслоение имело место у 8 пациентов, дистальное у – 13. Замена аортального клапана и восходящей аорты кондуитом произведена у 5 (23,8%) пациентов, супракоронарное протезирование восходящей аорты - у 3(14,3%), протезирование всей дуги аорты и устьев брахиоцефальных сосудов - у 2(9,5%), протезирование половины дуги аорты у 3(14,3%), протезирование нисходящей грудной аорты и стентирование торакоабдоминальной аорты выполнено у 10 (47,6%) пациентов, имплантация стент-графта в нисходящую грудную аорту и стентирование торакоабдоминальной аорты - у 11 (52,4%).

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде имели место 5 (23,8%) летальных исходов, у одного пациента с исходным проксимальным расслоением и у четырех больных с первичным дистальным расслоением. У всех выживших отмечено увеличение диаметра истинного просвета аорты и отсутствие кровотока или значительное его уменьшение в ложном просвете.

Заключение. Полная протяженная реконструкция аорты с направлением основной массы кровотока по истинному каналу предупреждает развитие фатальных осложнений и существенно улучшает качество жизни пациентов.

ОНКОЛОГИЯ

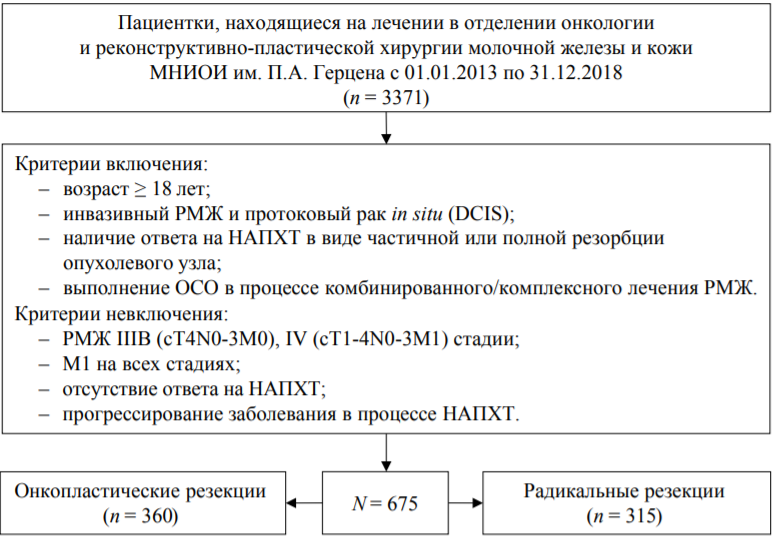

Цель. Определить частоту локальных рецидивов рака молочной железы (РМЖ) после выполнения органосохраняющих операций (ОСО) в процессе и после комплексного лечения, изучить факторы риска локального рецидива и выживаемость.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование 675 пациенток с РМЖ, которым выполнены ОСО с последующей дистанционной лучевой терапией. Изучена частота локального рецидива и факторы риска, 3- и 5-летняя безрецидивная выживаемость. Рассчитаны: отношения шансов (ОШ) и 95% доверительные интервалы (ДИ), построены кривые Каплана – Мейера.

Результаты. Радикальные резекции (РР) выполнены 46,7%, онкопластические резекции (ОПР) – 53,3% пациенток. Преимущественным гистологическим типом в обеих группах был инвазивный рак без признаков специфичности: 76,9 и 84,1% – в группах ОПР и РР соответственно. Частота рака in situ была выше в группе ОПР: 14,7% против 3,3% в группе РР (р < 0,001), метастазы в регионарных лимфатических узлах – чаще в группе РР: 34,3% против 20,3% в группе ОПР (р < 0,001). По иммуногистохимическому типу и степени дифференцировки группы не различались. В течение 3 лет безрецидивная выживаемость составила 99,7% в обеих группах, 5 лет – 99,2% в группе ОПР и 99,7% в группе РР, 6 лет – 98,3 и 98,7% соответственно; значимых различий между группами не установлено. По частоте рецидивов в зависимости от ширины краев резекции от <1 до ≥10 мм не установлено статистически значимых отличий. Риск рецидива был повышен при сохранном менструальном статусе (ОШ 20,05; 95% ДИ 2,52–159,33), Her2/ neu-позитивном (ОШ 5,11; 95% ДИ 1,04–25,09) и тройном негативном типах (ОШ 4,02; 95% ДИ 1,02–15,95), степени дифференцировки G3 (ОШ 5,58; 95% ДИ 1,59–19,64).

Заключение. ОСО характеризуются онкологической безопасностью: частота развития локального рецидива в течение 6 лет – 1,5%. К факторам риска рецидива относятся: активный менструальный статус, высокоагрессивные иммуногистохимические типы РМЖ и низкая степень дифференцировки.

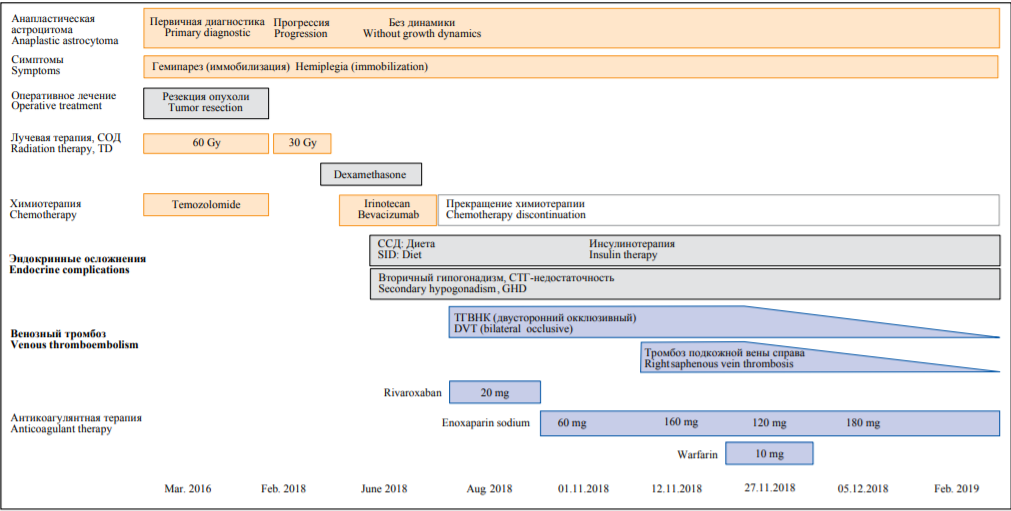

Ведение. Анапластическая астроцитома (АА) относится к глиомам высокой степени злокачественности. У пациентов с АА ВТЭ (венозные тромбоэмболии) развиваются значительно чаще, чем в общей популяции, что связано не только с прогрессирования основного онкологического заболевания, но и с развитием осложнений химио-лучевой терапии.

Описание случая. После проведённой в возрасте 17 лет хирургической резекции АА, последующей лучевой терапии (с назначением дексаметазона 8 мг/сутки) и таргетной терапии бевацизумабом у пациентки в 20 лет развился тромбоз глубоких вен (ГВ) нижних конечностей. На фоне ривароксабана в дозе 20 мг/сутки в течение 2-х месяцев с последующим переводом на эноксапарин в дозе 60 мг/сутки реканализация отсутствовала. Под контролем показателей коагулограммы доза эноксапарина увеличена до 160 мг/сутки – также без эффекта. Далее 7 дней проводилась комбинированная терапия НМГ (низкомолекулярным гепарином) и варфарином до достижения и сохранения в течение 2-х дней целевого уровня международного нормализованного отношения (МНО), что в дальнейшем привело к пристеночной реканализации на всех уровнях от 20 до 60%.

Заключение. Лечение ВТЭ, ассоциированного с злокачественным образованием, предполагает назначение НМГ или ривароксабана. Однако следует проявлять осторожность при совместном назначении пероральных антикоагулянтов и индукторов CYP3A4 и P-гликопротеина, которые могут снижать эффект первых. В отдельных случаях, резистентных к монотерапии НМГ, возможно проведение курсовой комбинированной терапии НМГ и антагонистов витамина К.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

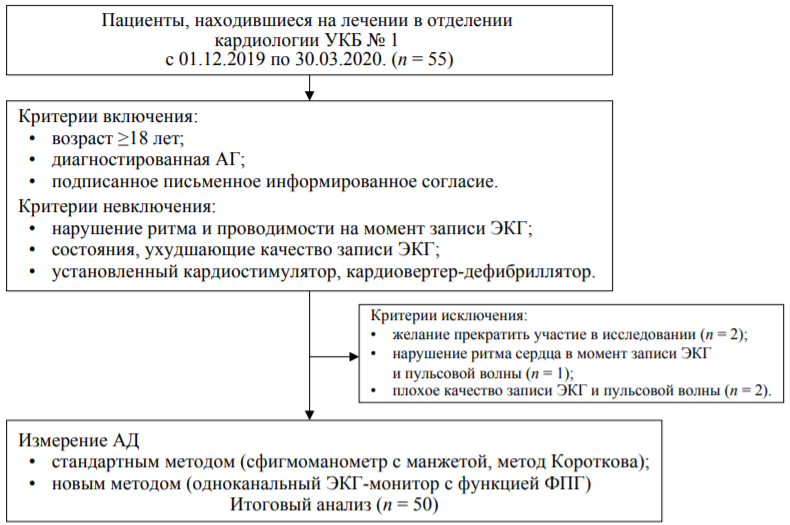

Цель: оценить корреляцию между результатами измерений артериального давления с использованием обычного сфигмоманометра с манжетой и результатами портативного монитора электрокардиограммы с функцией фотоплетизмографии.

Материал и методы: В исследование были включены 50 пациентов в возрасте от 33 до 85 лет (средний возраст 63 года), страдающих артериальной гипертензией. Каждому участнику исследования выполнялось 3 измерения артериального давления с использованием сфигмоманометра с подходящей по размеру манжетой и высчитывалось среднее значение. Затем не более чем через одну минуту после последнего измерения проводилась 3-х минутная запись электрокардиограммы и фотоплетизмограммы с помощью одноканального монитора электрокардиограммы CardioQVARK®, выполненного в виде чехла для смартфона. Значения систолического и диастолического артериального давления рассчитывались с использованием комбинации кардиосигнала и фотоплетизмограммы с помощью специально разработанного алгоритма, основанного на машинном обучении. В дальнейшем данные сравнивались со значениями, полученными при использовании сфигмоманометра.

Результаты: Всего было обследовано 55 пациентов и было получено 100 измерений артериального давления от 50 пациентов (5 пациентов по разным причинам были исключены из исследования). По данным анализа Бланда-Альтмана стандартное отклонение для систолического артериального давления составило 4,19, стандартная ошибка среднего – 0,59, Bias= - 0,428. Для диастолического артериального давления стандартное отклонение составило 3,59, стандартная ошибка среднего – 0,51, Bias= - 0,38. Корреляция между показателями сфигмоманометра и монитора CardioQVARK® была равна 0,98(p=0,02) для систолического и 0,88 (p=0,01) для диастолического артериального давления.

Выводы: Безманжетное измерение артериального давления с помощью монитора электрокардиограммы с функцией фотоплетизмографии может применяться у большинства пациентов и обеспечивает надежные результаты с минимальными отличиями от значений, полученных с использованием сфигмоманометра с манжетой. Необходимо проведение дальнейших исследований с большим количеством пациентов для изучения потенциала применения метода в клинической практике.

Ежегодно растёт как количество проводимых трансплантаций, так посттрансплантационная выживаемость. Реципиенты солидных органов пожизненно получают иммуносупрессивную терапию (ИСТ), осложнениями которой являются нарушения углеводного и липидного обменов. Наиболее диабетогенными считаются препараты из группы ингибиторов кальциневрина и глюкокортикостероиды. Посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД) – это повышение гликемии, соответствующее критериям СД, впервые выявленное после трансплантации. ПТСД может ухудшать как краткосрочные, так и отдалённые исходы трансплантации, что обуславливает необходимость его своевременной диагностики, терапии и профилактики. У большинства пациентов в раннем посттрансплантационном периоде выявляются транзиторные нарушения углеводного обмена, поэтому скрининг ПТСД проводится не ранее, чем через месяц после трансплантации. Предпочтительным методом диагностики считается пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), в то время как диагностическая ценность гликированного гемоглобина ограничена. К возможным превентивным мероприятиям в группе высокого риска относят модификацию образа жизни и назначение сахароснижающих препаратов. Коррекция стрессовой гипергликемии после трансплантации проводится по общим рекомендациям по ведению послеоперационных пациентов. При выборе сахароснижающих препаратов при ПТСД необходимо учитывать, какой орган был трансплантирован, особенности пациента и вероятность межлекарственных взаимодействий с ИСТ. Для снижения риска сердечно-сосудистых событий необходим контроль артериального давления и показателей липидного обмена. В лечении и профилактике ПТСД остаётся множество открытых вопросов, решение которых требует междисциплинарного подхода.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

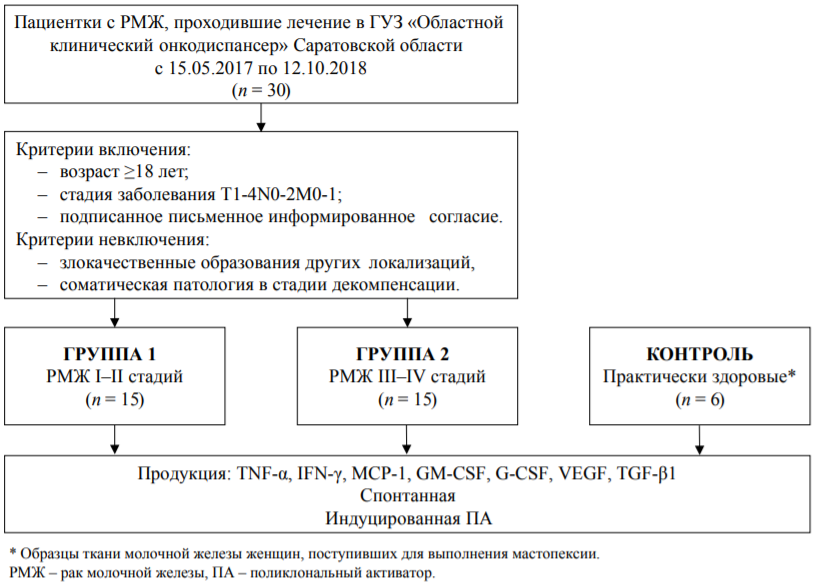

Цель. Изучить спонтанную и стимулированную продукцию цитокинов в биоптатах рака молочной железы (РМЖ) в зависимости от степени распространенности опухолевого роста.

Материалы и методы. Проведено экспериментальное исследование с клеточными культурами биоптатов РМЖ I–II стадии (группа 1, n = 15) и III–IV стадии (группа 2, n = 15). Контроль составили 6 здоровых женщин, которым выполнена мастопексия. Методом иммуноферментного анализа определяли спонтанную и индуцированную ком-плексом поликлональных активаторов (ПА: фитогемагглютинин 4 мкг/мл, конканавалин А 4 мкг/мл, липополисахарид 2 мкг/мл) концентрацию TNF-α, IFN-γ, G-CSF, GM-CSF, VEGF, MCP-1, TGF-β1. Вычисляли индекс влияния поликло-нальных активаторов (ИВПА) на продукцию цитокинов (индуцированная продукция / спонтанная продукция). Для сравнения групп применяли критерий Манна – Уитни и медианный критерий, критерий хи-квадрат и точный критерий Фишера.

Результаты. Группы 1 и 2 не различались по возрасту, гистологическому варианту и иммуногистохимическому типу опухоли, преобладал преимущественно инвазивный рак без признаков специфичности. В группе 2 чаще отмеча-лась выраженная степень васкуляризации: у 6 (40%) пациенток против 1 (7%) в группе 1 (р < 0,05). В обеих группах по сравнению с контролем отмечено статистически значимое (р < 0,05) повышение спонтанной продукции: TNF-α – в 4,2 и 4,8 раза, MCP-1 – в 6,7 и 6,3 раза, TGF-β1 – в 2,2 и 2,5 раза, VEGF – в 11,9 и 14,6 раза, GМ-CSF – в 15,6 и 13,4 раза, G-CSF – в 96,8 и 79,5 раза соответственно. Концентрация МСР-1 и IFN-γ была выше в группе 1 (р < 0,05), VEGF и TGF-β1 – в группе 2 (р < 0,05). ИВПА в группе 2 превышал аналогичные значения в группе 1 для G-CSF, VEGF, TGF-β1 (р < 0,05).

Заключение. Продукция цитокинов (TNF-α, MCP-1, GМ-CSF, G-CSF, VEGF, TGF-β1) в биоптатах РМЖ значительно выше, чем в биоптатах неизмененной молочной железы, и зависит от стадии опухолевого процесса.

ИСПРАВЛЕНИЯ

ISSN 2658-3348 (Online)