ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

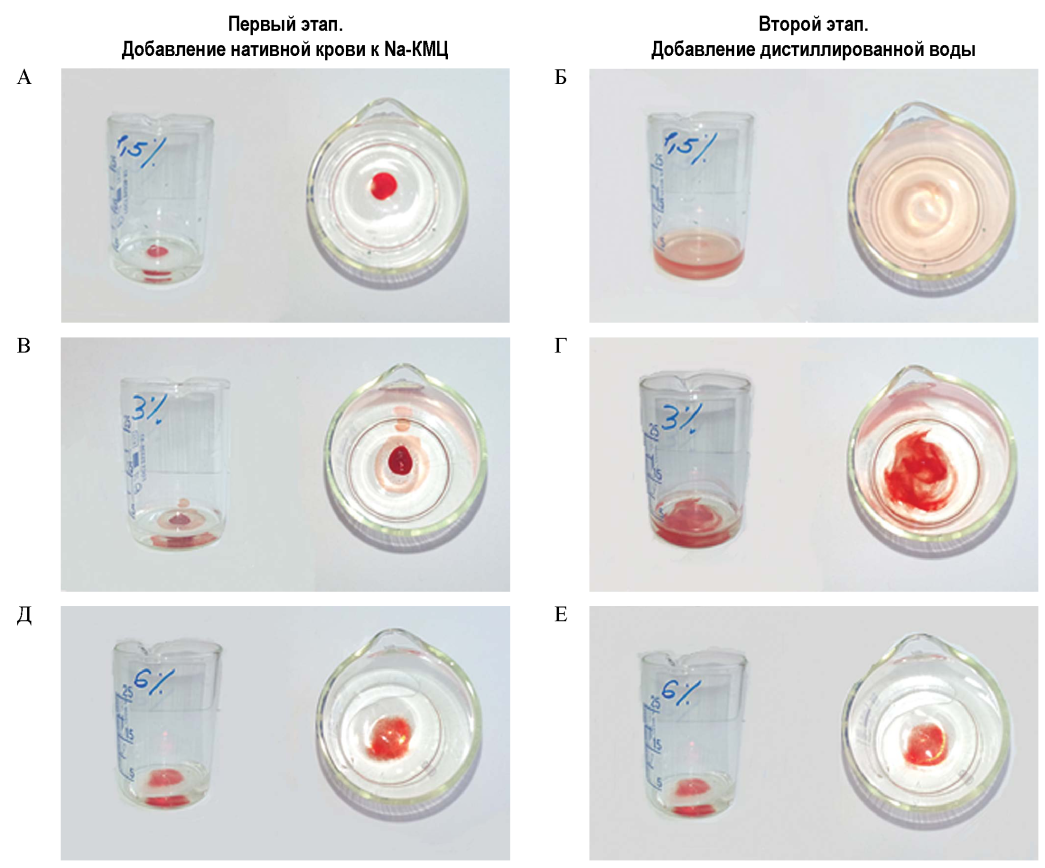

Операции на печени сопряжены с риском кровотечения и развитием спаечной болезни. Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) образует эластичный набухающий гель и «решетку», которая задерживает форменные элементы крови.

Цель. Определить концентрацию Na-КМЦ, обладающую максимальным гемостатическим и противоспаечным эффектом, при операциях на печени в эксперименте.

Материалы и методы. В опыте in vitro изучен коагулирующий эффект Na-КМЦ (от 0,5 до 9%). В эксперименте in vivo на 167 крысах-самцах линии Wistar массой 185–250 г оценивали время остановки кровотечения и величину кровопотери; противоспаечную активность в модели операции на печени путем отсечения края органа стандартным способом: глубина и ширина раны 1 см, высота — 3 мм.

Результаты. В эксперименте in vitro минимальный коагулирующий эффект получен у 3% Na-КМЦ. В эксперименте in vivo максимальным эффектом на уменьшение времени остановки кровотечения (–46% по сравнению с контролем, р < 0,01) и величину кровопотери (–27% по сравнению с контролем, р < 0,01) оказывал 6% Na-КМЦ. Далее по степени убывания эффекта времени остановки кровотечения следовали: 5% Na-КМЦ (–40%), 4% Na-КМЦ (–37%), 3% Na-КМЦ (–29%), 7% Na-КМЦ (–27%), 8% Na-КМЦ (–11%). Для величины кровопотери наблюдалась сходная закономерность убывания эффекта: 5% Na-КМЦ (–21%), 4% Na-КМЦ (–14%), 7% Na-КМЦ (–12%), 3% Na-КМЦ (–11%), 8% Na-КМЦ (–5%). При сравнении всех исследованных концентраций геля Na-КМЦ с группой контроля по времени кровотечения и величине кровопотери различия статистически значимы: р < 0,01. Максимальная противоспаечная активность отмечена для 6% Na-КМЦ на 7-е и 14-е сутки после операции: спаечный процесс оценен в 0,497 [0,0000,497] и 0,962 [0,000–1,301] балла vs. 2,457 [2,118–2,457] и 4,071 [3,758–4,602] балла в контрольной группе (р < 0,01).

Заключение. Максимальным гемостатическим и противоспаечным эффектом обладает 6% Na-КМЦ.

Рецепторы N-метил-D-аспартата (NMDA) относятся к группе ионотропных рецепторов глутамата, которые обнаружены в кардиомиоцитах крысы.

Цель. Изучить влияние неконкурентного антагониста NMDA-рецепторов — МК-801 отдельно или в сочетании с глутаматом и/или глицином на кардиодинамические параметры, коронарный кровоток и биомаркеры окислительного стресса изолированного сердца крысы.

Материалы и методы. 40 крыс линии Wistar albino были разделены на 4 группы по 10 в каждой. Аорту изолированного сердца крысы канюлировали и ретроградно перфузировали раствором Кребса — Хензелейта по Лангендорфу. В группе 1 вводили МК-801 (50 мкмоль/л), в группе 2 — МК-801 и глицин (100 мкмоль/л), в группе 3 — МК-801 и глутамат (100 мкмоль/л), в группе 4 — МК-801, глутамат и глицин. Кардиодинамические параметры регистрировали в последнюю минуту применения веществ (E) и при заборе перфузата из коронарных сосудов в конце контрольного периода (С). Рассчитывали разницу между точками: C и E, которую выражали в процентах со стандартным отклонением.

Результаты. В группе 1 отмечено наибольшее снижение максимальной скорости повышения давления в левом желудочке: (–47,59 ± 5,65)%, систолического и диастолического давления в левом желудочке: (–45,18 ± 4,87)% и (–37,24 ± 5,15)% соответственно, частоты сердечных сокращений: (–28,63 ± 3,00)%. Снижение минимальной скорости повышения давления в левом желудочке было наиболее значимым в группе 2: (–47,43 ± 5,68)%, коронарного кровотока — в группе 3: (–23,02 ± 2,49)%. Биомаркеры окислительного стресса (нитрит и перекись водорода) наиболее выраженно снижались в группе 3: (–29,24 ± 2,70)% и (–23,43 ± 3,15)% соответственно, супероксидный анионрадикал — в группе 2: (–55,72 ± 6,90)%, индекс перекисного окисления липидов: (–35,77 ± 4,49)% в группе 1.

Заключение. МК-801 по сравнению с его сочетанием с глутаматом и/или глицином вызывает более выраженное снижение кардиодинамических параметров и индекса перекисного окисления липидов.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Применение препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) ассоциировано с уменьшением фиброза у пациентов с циррозом печени в исходе хронического гепатита С (ЦП-ХГС).

Цель исследования. Оценить динамику фиброза печени у пациентов с ЦП-ХГС, достигших устойчивого вирусологического ответа (УВО) после лечения ПППД.

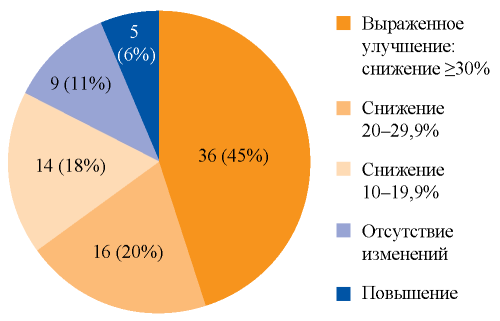

Материалы и методы. В ретроспективное когортное исследование включены 80 пациентов с ЦП-ХГС (мужчины 43%, медиана возраста 54). Эластичность печени (ЭП) определяли методом транзиентной эластометрии до лечения и после достижения УВО. Пациенты, достигшие снижения ЭП ≥30% (выраженное улучшение), включены в группу 1, остальные — в группу 2. Оценивали клинические, инструментальные и лабораторные данные. Независимые факторы риска отсутствия снижения ЭП ≥30% устанавливали методом бинарной логистической регрессии: рассчитано отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ).

Результаты. В общей группе установлено статистически значимое снижение ЭП с 21,35 [15,2; 27,7] до 13,5 [10,1; 20,0] кПа (p < 0,001); медиана снижения составила 5,1 [2,6; 11,0] кПа. У 16 (20%) и 19 (24%) пациентов с исходным F4 отмечен регресс фиброза до стадии F2 и F3 соответственно. В группу 1 включены 36, в группу 2 — 44 пациента. В группе 1 по сравнению с группой 2 количество тромбоцитов увеличилось на 25% vs. 5% (р = 0,014), исчезновение или уменьшение размеров ВРВП отмечалось в 72% vs. 35% (p = 0,035). Значимых различий в динамике АЛТ, АСТ, альбумина, ПТИ не установлено. Уровень альбумина ≤35 г/л до лечения определен как независимый фактор риска отсутствия выраженного улучшения ЭП: ОШ = 6,7 (95% ДИ 1,7–25,9, р = 0,006)

Заключение. Достижение УВО сопровождается регрессом фиброза печени до F2-F3 стадии у 44% пациентов. Независимым фактором риска отсутствия выраженного улучшения ЭП является уровень альбумина ≤35 г/л до лечения.

Несмотря на доказанную эффективность гиполипидемической терапии, приверженность к длительному лечению статинами у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается на низком уровне.

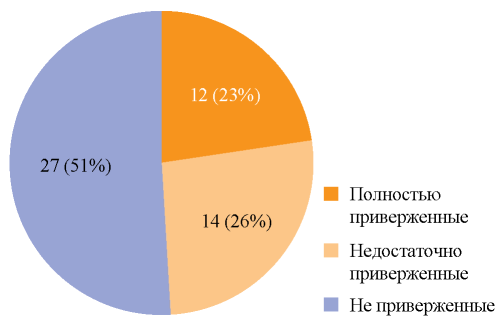

Цель. Изучить у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском (ССР) в условиях реальной клинической практики приверженность к длительной терапии статинами и факторы, ассоциированные с приверженностью.

Материалы и методы. В одноцентровое когортное исследование включено 53 пациента (средний возраст 68,1 ± 10,2 года) с высоким или очень высоким ССР по шкале SCORE и приемом статинов не менее 3 месяцев до включения в исследование. Оценивали уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), когнитивные нарушения (тест MoCA), тревогу и депрессию (шкала HADS), наличие старческой астении (шкала FRAIL), индекс коморбидности M. Charlson. Приверженность к терапии статинами определяли с помощью оригинального опросника. Изучена корреляция между приверженностью пациентов и порядковыми переменными для баллов изученных шкал.

Результаты исследования. Полностью приверженными к терапии статинами были 12 (22%), недостаточно приверженными — 14 (26%), не приверженными — 27 (51%) пациентов. Целевой уровень ХС ЛПНП был достигнут у 13 (25%) пациентов. У 38 (72%) пациентов выявлено снижение когнитивных функций; установлена положительная корреляция между приверженностью и тестом МоСА (r = 0,44, p = 0,04). Клиническая и субклиническая депрессия и тревога отмечены у 12 (23%) и 14 (26%) пациентов соответственно. Установлена статистически значимая отрицательная корреляция между приверженностью и депрессией (r = –0,32; p = 0,04) и положительная корреляция между приверженностью и тревогой (r = 0,44; p = 0,04). Статистически значимой корреляции между приверженностью и шкалой хрупкости FRAIL, а также индексом коморбидности M. Charlson не установлено.

Заключение. Депрессии и снижение когнитивных функций ассоциированы с уменьшением приверженности к лечению статинами.

Ассоциация между депрессивным расстройством и качеством жизни пациентов среднего возраста с церебральной микроангиопатией исследована не в полной мере.

Цель. Изучить ассоциацию уровня депрессии с показателями качества жизни (КЖ) пациентов с церебральной микроангиопатией.

Материалы и методы. У амбулаторных пациентов 45–59 лет (n = 262, 42% мужчин, 58% женщин) с церебральной микроангиопатией и наличием депрессии оценен уровень тревоги с помощью шкалы HADS-А, КЖ – при помощи опросника SF-36. По выраженности депрессии (подшкала HADS-D) выделены: группа 1 (n = 116) – 8–10 баллов (субклиническая) и группа 2 (n = 146) — ≥11 баллов (клиническая). Для анализа данных использован: t-тест, коэффициент корреляции, модель логистической регрессии; отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ).

Результаты. В группе 2 средний балл тревоги по шкале HADS-A составил 14,3 ± 4,6 балла, ангедонии – 10,4 ± 4,2 балла, что статистически значимо выше, чем в группе 1: 10,1 ± 4,2 и 7,1 ± 2,6 балла соответственно (р < 0,05). Общий балл КЖ был статистически значимо меньше в группе 2: по физическому компоненту здоровья 52,4 ± 26,5 vs. 88,8 ± 43,5 в группе 1 (р < 0,05) и психологическому компоненту 38,5 ± 19,4 vs. 70,8 ± 35,8 в группе 1 (р < 0,05). Депрессия, тревога и ангедония ассоциированы с негативным влиянием на общее КЖ: r = −0,84 (р < 0,05), r = −0,81 (р < 0,05), r = −0,87 (р < 0,05) соответственно. Эта ассоциация не зависит от возраста, ожирения, наличия сахарного диабета 2-го типа: ОШ для депрессии составило 2,1; 95% ДИ (1,8–2,4), р < 0,05; тревоги — 1,9; 95% ДИ (1,2–2,2), р < 0,05; ангедонии — 2,3; 95% ДИ (2,1–2,7), р < 0,05, соответственно.

Заключение. Клинически значимая депрессия существенно снижает КЖ. Нарастание выраженности аффективной симптоматики приводит к ухудшению как психологического, так и физического компонента КЖ. Снижение КЖ не зависит от возраста, ожирения, наличия СД 2-го типа.

Перипартальная кардиомиопатия (КМП) — редкая причина развития сердечной недостаточности (СН) у здоровых женщин во время беременности и в течение 5 месяцев после родов.

Описание случая. У пациентки 33 лет, уроженки Таджикистана, на 35-й нед. третьей беременности впервые появились одышка и отеки нижних конечностей. Родоразрешение на 39-й неделе кесаревым сечением. Симптомы прогрессировали в течение 3 мес. после родоразрешения: появились гепатомегалия, асцит и гидроторакс. По данным эхокардиографии выявлена дилатация камер сердца, фракция выброса левого желудочка — 26%, диффузный гипокинез. Установлен диагноз перипартальной КМП, осложнившейся хронической СН IIБ, IV функциональный класс. Назначены периндоприл, бисопролол, спиронолактон, фуросемид, бромокриптин, гепарин. В течение 12 дней лечения проявления СН значительно уменьшились.

Обсуждение. Перипартальная КМП является диагнозом исключения. В клиническом наблюдении отсутствовали данные за миокардит, дилатационную и ишемическую КМП. Факторами риска развития перипартальной КМП служили: возраст старше 30 лет, повторные роды, преэклампсия. Правильность диагноза подтверждается и несомненным эффектом предпринятой терапии хронической СН с включением бромокриптина.

ХИРУРГИЯ

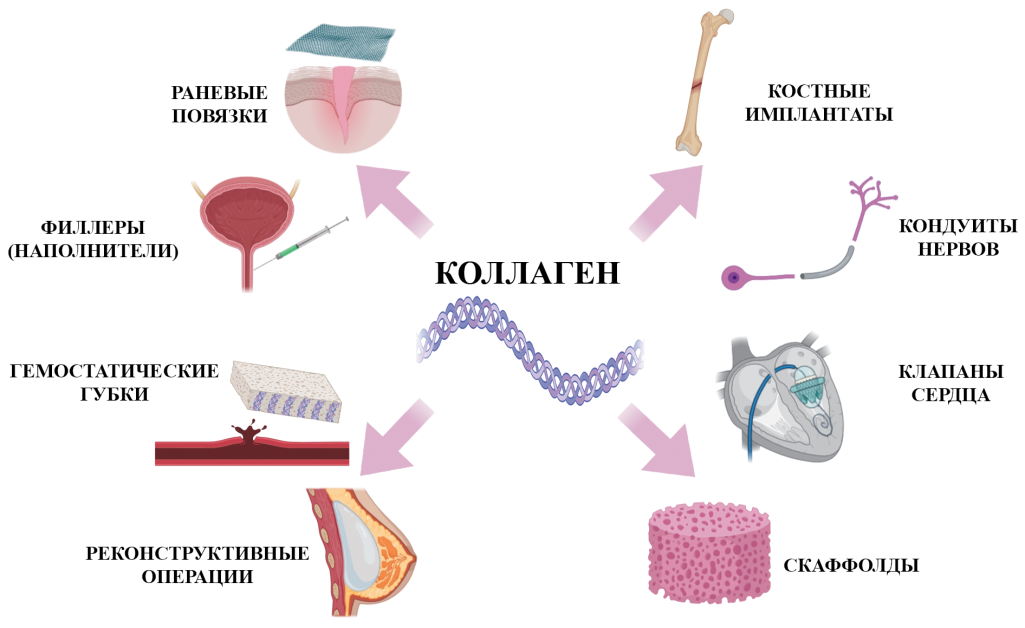

Коллагеновые материалы широко применяются в медицине благодаря оптимальным манипуляционным характеристикам, биосовместимости, управляемой биодеградации, способности образовывать комплексы с лекарственными препаратами и стимулировать регенерацию. Отечественные ученые из Сеченовского Университета создали, изучили в эксперименте и внедрили в медицину разнообразные материалы из белка соединительной ткани — коллагена. Одновременно новые коллагеновые материалы внедрялись в клиническую практику за рубежом. В настоящем обзоре отечественной и мировой литературы мы описали, как развивались научно-прикладные исследования коллагеновых материалов, и постарались представить срез актуального состояния и тенденций применения коллагена в самых разных медицинских целях — от кровоостанавливающих губок до тканеинженерных конструкций. Разнообразие доступных медицинских продуктов на основе коллагена и появление новых коллагеновых изделий свидетельствуют о живом интересе к этому биоматериалу со стороны медицинского сообщества, а следовательно, и перспективности дальнейших исследований.

ISSN 2658-3348 (Online)