МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Повышение диагностической эффективности скрининга рака молочной железы (РМЖ) остается одной из наиболее актуальных проблем в онкологии и лучевой диагностике. Технологии искусственного интеллекта широко используются в клинической медицине для эффективного решения ряда технологических и диагностических задач.

Цель. Разработать и изучить диагностическую эффективность сегментационной нейросетевой модели детекции патологических изменений молочных желез на цифровых рентгеновских снимках.

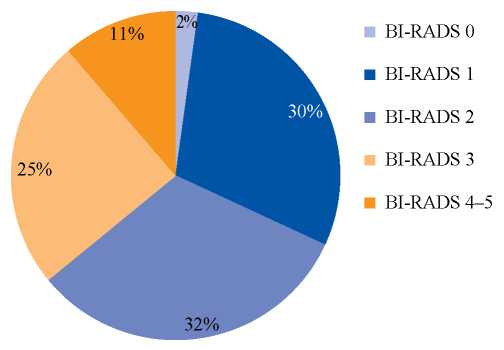

Материалы и методы. Интеллектуальная система была разработана для описания маммографических исследований и включала в себя сегментационную нейронную сеть с архитектурой U-Net, классификационную нейронную архитектуру ResNet50 с выводом результата при помощи градиентного бустинга. Для обучения, определения диагностической точности и валидации разрабатываемой сегментационной диагностической модели использовали 15 486 рентгеновских исследований, размеченных в специально разработанной программной среде LabelCMAITech. Точность сегментации определяли по коэффициенту сходства, вероятность злокачественности находок вычисляли с помощью метрик бинарной классификации.

Результаты. Разработана система, представленная сегментационной моделью на основе нейросетевой архитектуры. Модель позволяет с высокой точностью 0,8176 и выше при пороговых значениях на выходных нейронах сети 0,1 и 0,15 локализовать рентгенологические находки, имеющие диагностическое значение для определения вероятности наличия признаков РМЖ в рентгеновском маммографическом исследовании: образования, локальную перестройку структуры, локальную асимметрию, кальцинаты. При сравнении результатов машинной сегментации и разметки изображений рентгенологом установлено, что модель не уступает врачу в точности определения образований, внеочаговых кальцинатов и внутрижелезистых лимфатических узлов.

Заключение. Результаты изучения эффективности работы системы позволяют рассматривать ее в качестве интеллектуального диагностического ассистента врача-рентгенолога при анализе скрининговых маммографических исследований.

ХИРУРГИЯ

Проблема возникновения послеоперационных вентральных грыж остается актуальной, что обусловлено высокой частотой их развития — у 7–24% пациентов.

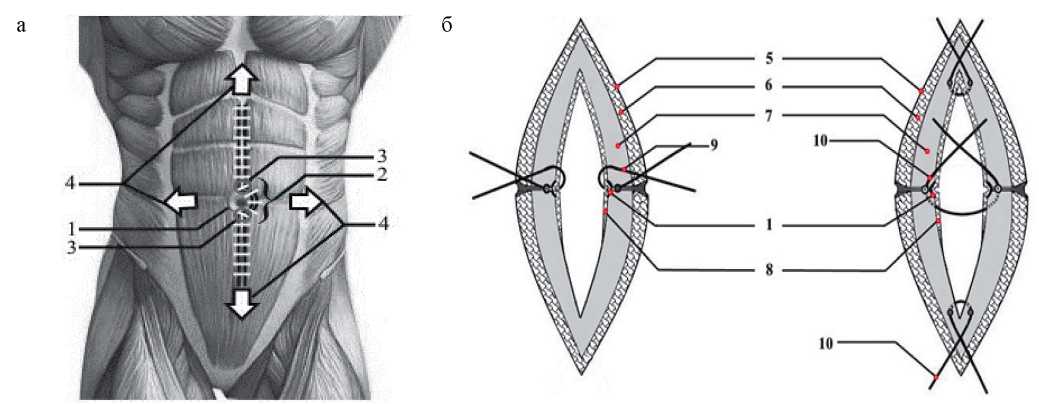

Цель. Оценить эффективность профилактики послеоперационных вентральных грыж при применении новой техники доступа в брюшную полость по сравнению с традиционной лапаротомией.

Материалы и методы. Предложенная новая техника доступа в брюшную полость по средней линии живота с рассечением пупка и пупочного кольца осуществлялась в соответствии с разработанным нами методом, зарегистрированным патентом Российской Федерации. Для итогового анализа были отобраны 134 пациента, разделенных на группу 1 (n = 67), в которой срединный доступ осуществлялся по новой технике, и группу 2, в которой проводился традиционный срединный доступ с обходом пупочного кольца слева (n = 67). Оценивались исходные параметры пациентов, характеристики во время и после оперативного вмешательства. Длительность наблюдения после операции составила 24 мес.

Результаты. Группы 1 и 2 были сопоставимы по полу, возрасту, индексу массы тела, наличию сопутствующих заболеваний. У 79% в группе 1 и у 67% пациентов в группе 2 (разница незначима) показанием к операции были злокачественные образования органов брюшной полости. Группы не различались по видам срединной лапаротомии, времени оперативного вмешательства, объему кровопотери, срокам снятия послеоперационных швов и длительности госпитализации. Все пациенты прослежены в течение 24 мес. Послеоперационная вентральная грыжа развилась у одного пациента (1,5%) в группе 1 и у 5 (7,5%) пациентов в группе 2 в сроки от 12 до 24 мес. после операции. Статистически значимых различий по частоте развития грыж не выявлено (тест Mantel — Cox, р = 0,100).

Заключение. Новый способ срединной лапаротомии в лечении пациентов с плановой хирургической патологией органов брюшной полости характеризуется низким показателем частоты развития послеоперационных грыж.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Наличие артериальной гипертензии (АГ) способствует развитию когнитивной дисфункции, в генезе которой большая роль отводится сосудистым факторам.

Цель. Изучить состояние когнитивной функции и ассоциированные с ней сосудистые факторы у пациентов с неконтролируемой АГ.

Материалы и методы. В исследование включены 88 пациентов с неконтролируемой АГ — группа 1 (медиана возраста 60 лет, мужчины — 39%) и 46 — с контролируемой АГ — группа 2 (медиана возраста 59, мужчины — 41%). Когнитивная функция оценена с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). Изучены сосудистые факторы: толщина комплекса интима-медиа (КИМ), скорость пульсовой волны (СПВ), показатель микроциркуляции (ПМ) и концентрация асимметричного диметиларгинина (АДМА). Для статистического анализа применялись t-критерий Стьюдента, критерий Манна — Уитни. В группах проведен многофакторный линейный регрессионный анализ.

Результаты. В группе 1 отмечен более низкий показатель когнитивной функции по MoCA — 24 [22; 26] балла против 26 [25; 27] баллов в группе 2 (р = 0,002). Толщина КИМ была выше в группе 1, чем в группе 2 (1,1 [0,90; 1,20] мм vs 1,0 [0,80; 1,10] мм, р = 0,042), концентрация АДМА выше в группе 1 (0,73 ± 0,21 мкмоль/л vs 0,65 ± 0,1 мкмоль/л, р = 0,02), ПМ был выше в группе 2 (30,6 [27,1; 34,4] перф. ед. vs 22,8 [18,6; 26,1] перф. ед., р < 0,001). По СПВ различий между группами не установлено. В регрессионном анализе на число баллов по MoСA в группе 1 статистически значимо влияли возраст, толщина КИМ, АДМА и ПМ; в группе 2 — возраст и скорость клубочковой фильтрации.

Заключение. У пациентов с неконтролируемой АГ по сравнению с контролируемой АГ имеется более выраженная когнитивная дисфункция, которая ассоциирована с увеличением толщины КИМ, ухудшением микроциркуляции и повышением концентрации АДМА.

Наследственная предрасположенность — наиболее значимый фактор риска болезни Крона (БК) у сиблингов.

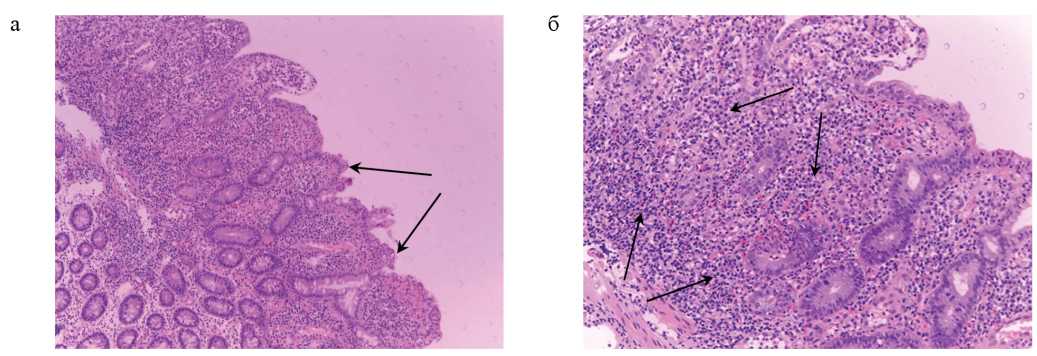

Описание случаев. В многодетной семье из 6 детей одного поколения у 3 братьев выявлена БК: у одного — в возрасте 15 лет и у двух — в возрасте 17 лет. У старшего брата БК манифестировала острой кишечной непроходимостью, прикрытой перфорацией подвздошной кишки, разлитым перитонитом; у среднего — симптоматикой, сходной с аппендикулярным инфильтратом. Обоим братьям выполнена резекция терминального отдела подвздошной, слепой и части восходящего отдела ободочной кишок с наложением илеоасцендоанастомоза. У младшего брата диагностирована нестриктурирующая, непенетрирующая форма БК с постепенным началом и отсутствием осложнений. Среди сиблингов, не страдающих БК, у двух установлены ревматоидный артрит и витилиго.

Обсуждение. Сходными признаками семейной формы БК оказались молодой возраст дебюта и сочетанное поражение подвздошной и толстой кишки; отличительными — наличие осложнений и хирургические вмешательства только у двух братьев. Особенностью наблюдения служит развитие заболевания только у мальчиков и сочетание в одном поколении семьи трех различных аутоиммунных заболеваний.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Влияние материнских факторов на показатели повышения риска хромосомных аномалий (ХА), преэклампсии (ПЭ), задержки роста плода (ЗРП) и преждевременных родов (ПР) при проведении пренатального скрининга изучено недостаточно.

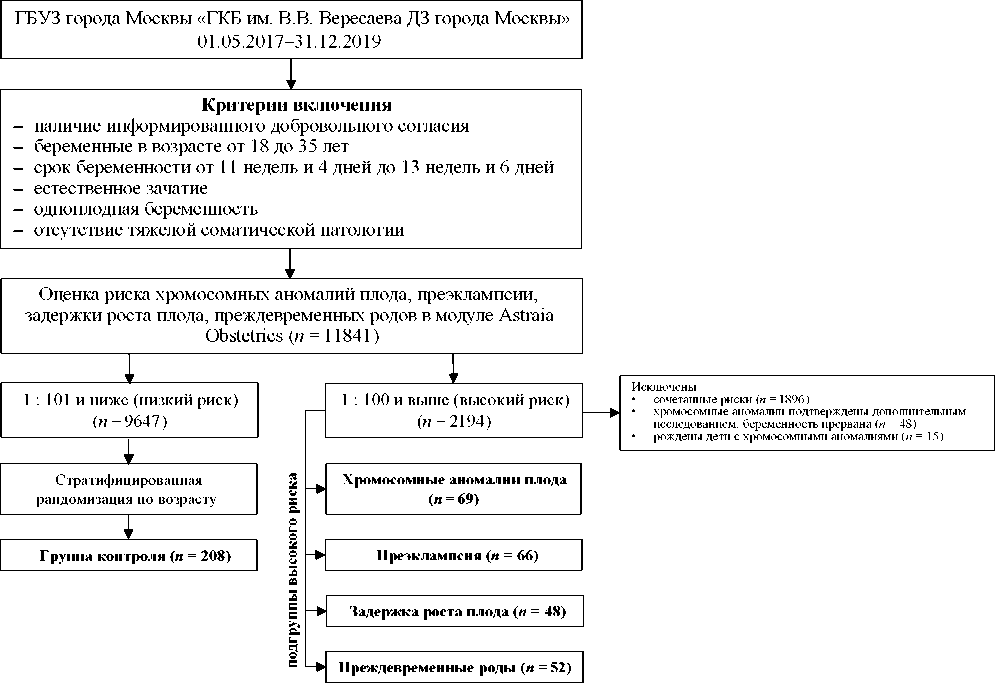

Цель. Изучить влияние материнских репродуктивных факторов на показатели риска по ХА, ПЭ, ЗРП и ПР, оцененных при проведении пренатального скрининга с помощью модуля Astraia Obstetrics.

Материалы и методы. Из 11 841 беременной, которым проведен пренатальный скрининг, высокий риск изученных исходов (частота 1:100 и выше) отмечен у 18,53% пациенток. В подгруппу изолированного высокого риска по ХА включены 69, ПЭ — 66, ЗРП — 48, ПР — 52 пациентки. Из группы пациенток с низким риском методом стратифицированной рандомизации по возрасту были отобраны 208 в группу контроля.

Результаты. Среди экстрагенитальных заболеваний наиболее частыми во всех подгруппах с высоким риском были: артериальная гипертензия (АГ) I и II степени — 31–47% против группы контроля 4,8% (p < 0,05), варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК) — 17–30% против 5,3% в группе контроля (p < 0,05), опухоль яичников в анамнезе — 12–33% против 3% в группе контроля (p < 0,05). В подгруппах высокого риска по развитию ХА, ПЭ и ЗРП миома матки и железодефицитная анемия (ЖДА) чаще встречались по сравнению с контролем: 10–41% против 1% (p < 0,05) и 10–17% против 3% (p < 0,05) соответственно. Первородящие с наличием беременности в анамнезе чаще встречались в подгруппах по высокому риску ХА (33%) и ПР (35%) против 17% в контроле (p < 0,05).

Заключение. Установлена ассоциация между высоким риском по всем изученным исходам и АГ, ВРВНК, опухолью яичников в анамнезе. В подгруппах высокого риска по ХА, ПЭ и ЗРП отмечена бóльшая частота миомы матки и ЖДА по сравнению с контролем.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Лимфангиогенез играет важную роль в развитии воспаления паренхимы почек при их повреждении. Васкулоэндотелиальный фактор роста тип С (vascular endothelial growth factor, VEGF-C) — цитокин, регулирующий лимфангиогенез, — является потенциальным ранним биомаркером острого повреждения почек.

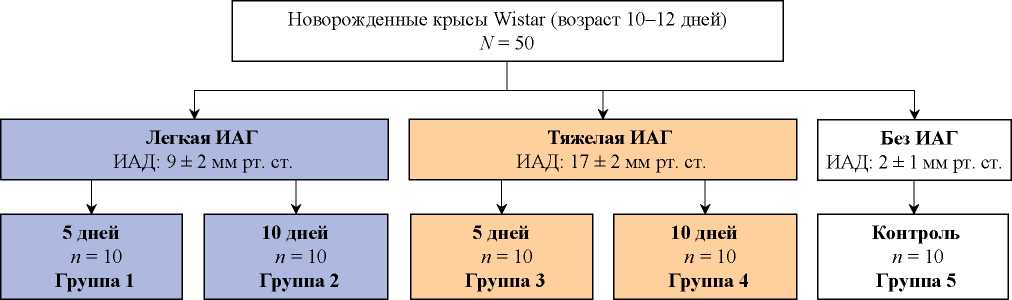

Цель. Изучить содержание VEGF-C в почечном гомогенате и сыворотке крови новорожденных крыс с экспериментальной интраабдоминальной гипертензией (ИАГ) различной тяжести и длительности, установить взаимосвязь с морфологическими изменениями в паренхиме почек.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 50 новорожденных крысах линии Wistar, которые были разделены на 5 групп по 10 особей: группы 1 и 2 с легкой ИАГ длительностью 5 и 10 дней соответственно, группы 3 и 4 с тяжелой ИАГ длительностью 5 и 10 дней соответственно и 5-я контрольная группа. ИАГ достигалась введением стерильного вазелина в брюшную полость до заданного уровня интраабдоминального давления под контролем интравезикальной манометрии. Содержание VEGF-C измерялось методом ELISA. Морфологическое исследование биопсийного материала и его фотосъемка осуществлялись на микроскопе Leica DM2000. Сравнение групп проводилось с помощью критериев Манна — Уитни, Краскела — Уоллиса, Вилкоксона; проводился однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты. Отмечено увеличение концентрации VEGF-C в почечном гомогенате во всех экспериментальных группах (pк < 0,001). Степень повышения VEGF-C зависела от тяжести ИАГ (p < 0,05), но не от длительности экспозиции ИАГ. Содержание VEGF-C в сыворотке крови было повышено только в 3-й группе (pк = 0,011). При морфологическом исследовании установлены изменения, которые характерны для гидропической дистрофии: изменение высоты канальцевого эпителия, нарастание отека интерстиция, расширение мочевых пространств гломерул. Степень морфологических изменений паренхимы почек зависела от тяжести и длительности ИАГ.

Заключение. Наблюдалась взаимосвязь между морфологическими изменениями паренхимы почек при ИАГ различной тяжести и длительности и изменением уровня VEGF-C в почечном гомогенате.

КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ

Заболевания почек представляют собой актуальную медицинскую проблему. Повреждение почек сопровождается окислительным стрессом и гибелью клеток, разрушением капилляров, воспалением и развитием фиброза. Мезенхимные стромальные клетки (МСК) оказывают комплексное влияние на восстановительный процесс путем продукции широкого спектра регуляторных молекул, в том числе в составе внеклеточных везикул, в связи с чем рассматриваются как перспективный ресурс для клеточной терапии заболеваний почек. Их ренопротективный эффект был показан на различных экспериментальных моделях, однако результаты клинических испытаний неоднозначны. Клиническое применение МСК затрудняется их низкой выживаемостью в микроокружении поврежденной почки, потенциальной иммуногенностью, туморогенностью и фиброгенностью. Перспективным направлением использования регенеративного потенциала МСК представляется бесклеточная терапия с применением их секреторных продуктов — кондиционированных сред или внеклеточных везикул. Однако внедрение МСК и их секреторных продуктов в медицинскую практику требует дальнейших исследований механизмов их прорегенеративного действия, совершенствования протоколов культивирования и проведения большего числа клинических испытаний.

РЕТРАКЦИЯ

ISSN 2658-3348 (Online)